具体描述

内页展示

本书记叙了欧洲与美国20世纪中叶的油画历史。

油画其中有着无穷的可更改性,在西方一书中一直占据着重要的地位。到了20世纪中叶,一些新的艺术实践像是表演与装置艺术的兴起引领一些评论家与艺术家宣称油画已死。然而正是这些发展实际上却推动了油画进入到一个新的高度,其中这70年中是油画历史中zui具有活力,zui具有创造力的时期。

本书作者从杰克逊.波洛克和大西洋两边的抽象表现主义作为故事的开端,接着讲述了战后法国的抽象艺术,东德的社会现实主义,还有欧洲立体抽象的后期,美洲后油画时期的抽象艺术,劳森伯格与约翰现成的手工创作艺术,在英国与美国的流行艺术,60年代油画与摄影的对抗,80年代表象主义的回归,90年代与2000年流行艺术的新浪潮,还有一些列重要的当代由一些新艺术家与后媒体一代艺术家创作的油画。

用户评价

真正让我震撼的是,它所提供的“观察框架”——那套看待后续艺术实践的全新视角。这本书远超出了单纯的作品展示,它深入剖析了在某个关键历史节点之后,艺术家们如何系统性地解构、重塑甚至彻底颠覆了“绘画”这一媒介的内在逻辑。它没有止步于对形式的罗列,而是探究了创作主体在面对媒介危机时的哲学思辨。我感觉作者在引导我们思考:当摄影和数字媒介已经占据了具象再现的主导地位时,画布上的颜料、线条和结构究竟还承载着怎样的不可替代性?这种对“绘画性本身”的深刻拷问,贯穿始终,显得尤为有力。它迫使我重新审视那些我曾经习以为常的艺术作品,发掘出其背后隐藏的抵抗与创新。

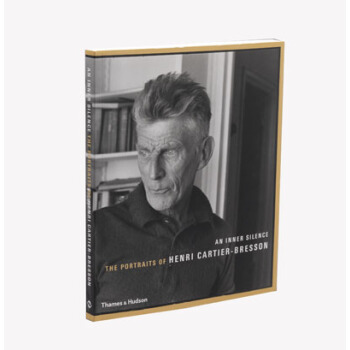

评分这本书的装帧设计简直是一场视觉盛宴,厚实的纸张触感细腻,色彩还原度高得惊人,仿佛每一幅画作的笔触都在眼前跃动。我尤其欣赏它在版式布局上的考量,大量留白的设计让画面有了呼吸感,既尊重了原作的独立性,又通过精巧的编排引导读者的目光在不同的风格间游走。它不像许多艺术画册那样堆砌信息,而是将重点放在了“看”本身。内页的印刷质量,尤其是对肌理和光影的处理,达到了博物馆级别的水准。装订工艺也十分考究,书脊平整而坚固,即便是经常翻阅也不会轻易松脱。光是捧着它,就能感受到出版方对艺术传播的敬畏之心。从拿到包裹的那一刻起,那种沉甸甸的质感就预示着这不是一本速朽的流行读物,而是一件值得收藏的艺术品。翻开扉页,那种墨香与纸张的结合,让人不禁放慢了阅读的节奏,准备迎接一场深刻的视觉洗礼。

评分这本书的叙事逻辑简直是教科书级别的流畅。作者并没有采取传统的、线性的艺术史叙述方式,而是构建了一个非常个人化、极具探索性的导览路径。它更像是一场精心策划的“漫游”,每章节的过渡都充满了惊喜和合理的跳跃性。我发现自己经常在读完一个艺术家的部分后,会不自觉地停下来,思考作者是如何将看似不相干的两个创作阶段联系起来的。这种非线性的解读方式,极大地激发了我对既有艺术观点的质疑与重构。叙述语言时而充满学院派的严谨,时而又化为诗人般的抒情,这种张弛有度的文笔,使得即便是对当代艺术不太熟悉的读者,也能轻松跟上作者的思绪,并且乐在其中。它成功地打破了艺术鉴赏的门槛,将复杂的理论包装在引人入胜的故事和深刻洞察之下。

评分阅读体验中,最让我感到惊喜的是对边缘群体和被忽视流派的关注力度。我们通常在主流的艺术史教科书中看到的,往往是那些声名显赫、标签清晰的“大师”。但这本书的价值恰恰在于,它毫不吝啬笔墨地为那些在时代浪潮中起起伏伏、风格独具却未能被广泛传播的创作者们树立了纪念碑。作者对这些“次要叙事”的挖掘和阐释,充满了同情心和专业的洞察力。通过对这些“不合时宜”或“超前卫”实践的细致梳理,我对于整个艺术生态的复杂性和多元性有了更立体的认知。这不只是一本关于“谁在做什么”的书,更是一部关于“艺术史是如何被书写和选择的”的元评论。这种包容性和深度,使得这本书的文献价值和阅读价值都大大提升了。

评分如果说有什么能让我感到略微“费力”但又无比充实的,那就是书中对特定技法演变的讨论深度。某些章节深入到颜料配方、底料处理,乃至画布张力的微妙变化中,这些细节的描述极其专业,需要读者投入相当的专注力去跟进。然而,正是这种对工艺细节的执着,构建起了理论与实践之间的坚实桥梁。它没有回避那些枯燥的、技术性的环节,反而将它们提升到了审美哲学的层面。我必须承认,某些术语需要我查阅资料才能完全理解,但这正是我所期待的——一本真正能推动我学习进度的书籍。它不是提供即时的满足感,而是要求读者投入时间去消化和领悟,每一次回看,都会有新的理解涌现。这正是一本优秀艺术论著的标志。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有