具体描述

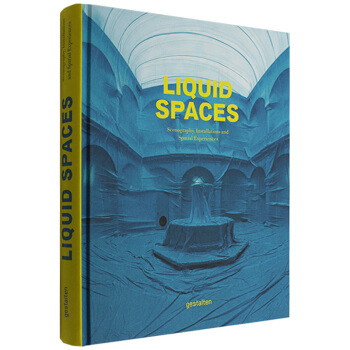

那些艺术家与观众,品牌与顾客那些有意义的关系都是建立在一个难忘的体验之上的。这个人群现在变得越来越具有洞见力,他们需要一个个人展示的时刻,喜欢了解各路的消息,喜欢娱乐,当人也希望惊喜。

本书中展现了很多不同的空间,环境,有实验性的装置艺术,有一些复杂的产品。每一个空间都打破了人们原有的概念的限定,用惊人的方式引发一场互动式的,亲密的接触与相遇。

艺术家,场景摄影师还有建筑设计师,以及室内设计师,展会设计师为我们打造除了这些别致的场景。流体空间带给我们蕞新的理念,zui罕见的设计师,还有要求zui严格的顾客。

内页展示

用户评价

这本厚重的画册摆在书架上,光是封面那流动的、近乎迷幻的色彩过渡就足以让人沉浸其中。我记得当时是在一家独立书店里发现它的,第一眼就被那种介于实体与虚无之间的质感所吸引。翻开内页,首先映入眼帘的是那些横跨整页的装置摄影作品,它们似乎在挑战我们对“空间”的传统认知。那些艺术家们仿佛掌握了某种炼金术,将水、光线和半透明材料转化成了可以被凝视的艺术品。我特别喜欢其中一组关于临时剧场布景的作品,它们结构复杂却又异常轻盈,仿佛下一秒就会随风消散。整个阅读过程像是一次慢节奏的沉浸式观展体验,没有冗长晦涩的理论分析,更多的是纯粹的视觉对话。它让我开始重新审视自己日常生活中那些被忽略的角落,思考光影如何在室内环境中塑造出新的情绪和意义。这本书的装帧本身也是一种设计,纸张的肌理与印刷的细腻度都体现了出版方对“空间体验”的致敬,拿在手里是沉甸甸的、有品质感的。

评分老实说,我一开始对这种偏向理论与实践结合的艺术书籍抱有疑虑,总担心它会变成一本堆砌概念的“术语大全”。然而,深入阅读后,我发现作者(或编者)的叙事线索非常清晰,它不是在罗列作品,而是在构建一个关于“流变性”和“非固定性”的哲学探讨框架。书中对于“布景”的定义被极大地拓宽了,不再局限于戏剧舞台,而是扩展到了公共艺术、快闪装置乃至虚拟现实的边缘地带。其中几篇穿插的访谈尤其精彩,艺术家们坦诚地分享了他们在材料选择和现场互动设计中遇到的挑战,比如如何用最小的干预制造最大的感官震撼。我注意到,许多案例都指向了短暂性艺术(Ephemeral Art)的回归——强调作品的不可复制性和当下的唯一性。这本书的排版也很有意思,大量留白的设计,反而迫使读者必须放慢速度,去细细品味那些看似简单的线条和几何形体是如何在空间中发生作用的。对于那些对装置艺术(Installation Art)的底层逻辑感兴趣的研究者来说,这绝对是一本值得收藏的参考书。

评分这本书的冲击力是那种潜移默化的、逐渐积累的。它不像一些畅销书那样一上来就用强烈的观点抓住你,而是像一位耐心的导师,一步步引导你进入一个关于物质与感知边界的讨论场域。我花了一整个周末的时间来研读它,尤其是在探讨“物质的反重力倾向”的那几个章节时,我忍不住起身,在自己的房间里尝试用家里的简单物件模拟书中的光影效果。这种从书本到现实的即时互动感,是我在很多艺术书籍中未曾体验过的。书中对于材料特性的描绘极为精准,比如如何利用树脂的折射率来扭曲背景的影像,或者如何通过湿度控制来影响纤维材料的形态变化。那些对雕塑转向空间叙事感兴趣的人,一定会从中找到许多启发性的视角。它成功地将那些通常只存在于特定展览现场的、转瞬即逝的体验,用高质量的图像和严谨的分析固化了下来,尽管这种固化本身也带有一种悖论式的张力。

评分这本书的阅读过程,就像是进行了一次长时间的冥想和感官重置。它很少提及那些我们熟知的艺术大师的名字,而是聚焦于那些在特定领域进行着边缘探索的实践者。我个人对其中对于“透明度与遮蔽性”的讨论尤为着迷,艺术家们如何利用半透明的屏风、雾气或者薄膜,在同一空间内同时创造出可见与不可见、暴露与隐藏的并存状态。这种对空间深度的挖掘,远超出了简单的透视原理。它引导你思考,在一个被信息饱和的时代,我们如何才能设计出真正能够让人“暂停”并“感受存在”的场所。这本书的篇幅虽然可观,但其叙述的节奏感极佳,章节之间的过渡自然流畅,读完后留下的不是知识点的堆砌,而是一种对“空间可能性”的全新敬畏感。对于任何渴望超越传统视觉艺术范畴,探索感官维度和物质边界的读者来说,这本书都是一次不可多得的宝贵阅读投资。

评分作为一名长期关注建筑与剧场美学交叉领域的设计师,我必须承认,这本书为我打开了一个全新的“工具箱”。它并非仅仅展示了“什么很酷”,而是深入剖析了“为什么酷”以及“如何实现酷”。特别令我欣赏的是,书中对于非线性叙事空间的案例分析,那些场景的构建完全打破了观众的预期路径,迫使观众必须在行走和观看的过程中主动“编辑”自己的体验。我特别关注了关于“动态屏幕与实体景观的融合”的那几部分内容,它清晰地展示了数字投影技术如何被巧妙地融入到物理布景中,从而创造出一种既真实又虚幻的“叠层空间”。这本书的图文比例拿捏得非常到位,图片质量极高,清晰地捕捉到了光线在特定材质上留下的痕迹,而文字部分则像是一条条精密计算过的引导线,将不同的作品连接成一个宏大的知识网络。它让我对未来剧场空间的设计有了更多大胆的构想。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]英文原版 Star Wars 星球大战设定套装(两册+原画) 绝地武士之路+西斯之 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10043081617/5a67fab8N575d7f45.jpg)

![英文原版 汪培珽第一阶段 名家绘本 6册合售(5册平装+1册纸板书) [4-8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10051596735/5a24d7a6N0e1ee0fa.jpg)