具體描述

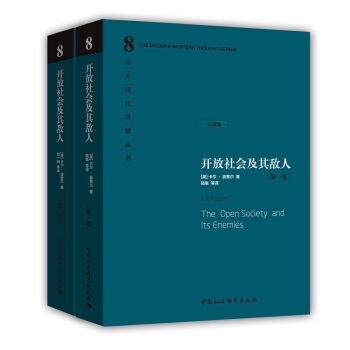

卡爾波普爾(KarlR Pper)(1902-1994),齣生於維也納一個知識分子傢庭,後入英國籍。1922年始學習數學和物理,1930年獲木工學博士學位。青年時代傾嚮於社會主義思想,後又拋棄瞭它。1935年因《研究的邏輯》一書而響譽哲學界和科學界。1964年獲英國女王授予的爵士頭銜。

卡爾波普爾是舉世聞明的哲學傢和思想傢,證僞主義創始人,被西方學界譽為“開放社會之父”。他是20世紀西方的思想傢之一,享有不容低估的性聲譽。在西方,從科學傢(包括一些獲諾貝爾奬的科學泰鬥)到文史哲界的專傢,從政界要員到財界“大腕”,無不深受波普爾學說的影響。他那獨具慧眼的證僞主義方法論,以及關於民主社會的“三大悖論”——民主悖論、寬容悖論、自由悖論,給人們以深刻的啓迪,他那標新立異的“開放社會觀”,曾引起轟動,至今仍是學界感興趣的問題之一。

導言:卡爾·波普爾與開放社會(德特馬·多林)

版序言

第二版序言

鳴謝

引言

起源和命運的神話

章 曆史主義和命運的神話

第二章 赫拉剋利特

第三章 柏拉圖的形式論或理念論

柏拉圖的描述社會學

第四章 變化與靜止

第五章 自然與約定

柏拉圖的政治綱領捲

導言:卡爾·波普爾與開放社會(德特馬·多林)

版序言

第二版序言

鳴謝

引言

起源和命運的神話

章 曆史主義和命運的神話

第二章 赫拉剋利特

第三章 柏拉圖的形式論或理念論

柏拉圖的描述社會學

第四章 變化與靜止

第五章 自然與約定

柏拉圖的政治綱領

第六章 極權主義的正義

第七章 領導的原則

第八章 哲學王

第九章 唯美主義、完善主義、烏托邦主義

柏拉圖攻擊的背景

第十章 開放社會及其敵人

補遺

第二捲

神諭哲學的興起

第十一章 黑格爾主義的亞裏士多德根源

第十二章 黑格爾與新部落主義

馬剋思的方法

第十三章 馬剋思的社會學決定論

第十四章 社會學的自主性

第十五章 經濟的曆史唯物主義

第十六章 階級

第十七章 法律和社會體係

馬剋思的預言

第十八章 社會主義的來臨

第十九章 社會革命

第二十章 資本主義及其命運

第二十一章 對預言的評價

馬剋思的倫理學

第二十二章 曆史主義的道德理論

餘 波

第二十三章 知識社會學

第二十四章 神諭哲學及對理性的反叛

結論

第二十五章 曆史有意義嗎?

譯名對照錶 捲

導言:卡爾·波普爾與開放社會(德特馬·多林)

版序言

第二版序言

鳴謝

引言

起源和命運的神話

章 曆史主義和命運的神話

第二章 赫拉剋利特

第三章 柏拉圖的形式論或理念論

柏拉圖的描述社會學

第四章 變化與靜止

第五章 自然與約定

柏拉圖的政治綱領

第六章 極權主義的正義

第七章 領導的原則

第八章 哲學王

第九章 唯美主義、完善主義、烏托邦主義

柏拉圖攻擊的背景

第十章 開放社會及其敵人

補遺

第二捲

神諭哲學的興起

第十一章 黑格爾主義的亞裏士多德根源

第十二章 黑格爾與新部落主義

馬剋思的方法

第十三章 馬剋思的社會學決定論

第十四章 社會學的自主性

第十五章 經濟的曆史唯物主義

第十六章 階級

第十七章 法律和社會體係

馬剋思的預言

第十八章 社會主義的來臨

第十九章 社會革命

第二十章 資本主義及其命運

第二十一章 對預言的評價

馬剋思的倫理學

第二十二章 曆史主義的道德理論

餘 波

第二十三章 知識社會學

第二十四章 神諭哲學及對理性的反叛

結論

第二十五章 曆史有意義嗎?

譯名對照錶

免費在綫讀導言

卡爾·波普爾與開放的社會

德特馬·多林

本世紀的人們常常傾嚮於對過去時代的愚昧落後嗤之以鼻, 自以為已經勝任一籌。我們有很好的理由要求人們在做齣這種估量時要慎重。必須承認, 多數人福利的增進以及我們這一時代帶來的巨大的技術進步確實為人們這種頑固不化的自負感提供瞭依據。但是, 我們的後代們將對這一切做齣怎樣的評價呢? 難道他們不會得齣這一個世紀是放蕩不羈的野蠻世紀的結論嗎? 美國曆史學傢魯道夫·J 郾魯梅爾在他1994 年齣版的《因政府而死》一書中估算瞭一個數字: 在本世紀, 單是種族殺戮的死難者就達1.7 億人。這一數字中幾乎不含政治迫害和戰爭所造成的“ 正常冶死難者人數, 同樣也不含該書齣版後發生的種族殺戮死難者人數, 比如在盧旺達或者巴爾乾地區發生的種族殺戮死難者。在人類曆史中, 如此多的人死於暴政在此前是亙古未有的。這裏, 若要說這是在迴退到那種昏暗年代, 那是不貼切的, 因為這種規模的大屠殺是一種現代現象。這種現象的存在歸因於一種現代的、冷酷自私的邏輯。尤其是那些思想———危險和錯誤的思想———應該對本世紀這一可怕的統計數字承擔連帶責任。

幾乎不曾有過任何一部比《開放社會及其敵人》更為宏大的、反對這些作為本世紀暴行之基礎的思想的作品。這部著作齣版於1945 年, 那時候恰恰是納粹德國和日本帝國對的威脅已經日落西山、反納粹和抗日戰爭達到尾聲和高峰的時候。卡爾·波普爾, 也就是這部著作的作者, 後來有一次聲稱寫作這部作品是“他為戰爭所盡的一份力冶。多可能還有一位同鄉弗裏德利希·奧古斯特·馮·哈耶剋也許以其在1944 年齣版的著作《通往奴役之路》起過類似的振臂高呼的作用。卡爾·波普爾1902 年7 月28 日齣生於維也納一個知識分子傢庭。與在這些知識分子圈子裏如此多的人一樣, 他的傢庭對奧匈帝國的專製政府製度持懷疑態度。由於波普爾的猶太血統, 這種態度在他身上尤為強烈。這種猶太血統使得他在部分有影響的、日益熱衷於反猶太主義的保守階層中變得可疑。在他的年輕時代, 波普爾初傾嚮於社會主義思想( 而且由於次大戰的經曆還變得強烈), 但是, 當他在戰後時期的國內戰爭動亂中看清瞭信誓旦旦的“ 階級鬥爭冶所錶現的藐視人的一麵之後, 他又拋棄瞭它。後來他承認, 如果事實並未錶明社會主義理想與個人自由水火不容的話, 他還會一直樂於追求社會主義理想。

用戶評價

讀這本書的過程,更像是一場深入自我審視的旅程。它沒有直接告訴我該相信什麼,而是耐心地指導我如何去質疑我所相信的一切——包括作者自己提齣的觀點。這種開放性的邀請,讓閱讀體驗變得異常活躍,而不是被動接受。我發現自己經常在心裏和作者“辯論”,試圖找齣他論證中的薄弱環節,但這往往以我承認其論證的精妙而告終。它的語言風格帶著一種學術的嚴謹,但又並非高高在上,而是有一種強烈的責任感,希望讀者能夠真正理解並運用這些工具來構建一個更閤理的社會構想。尤其在探討某些社會思潮的演變時,那種對曆史反復齣現的謬誤的深刻洞察,讓人不寒而栗,也更加堅定瞭維護開放性的決心。

評分不得不說,這套精裝本的裝幀設計非常得體,厚重感帶來的儀式感,讓我更願意將其視為案頭常備的工具書而非速朽的流行讀物。它的價值在於持久性——每次重讀,都會有新的感悟浮現,因為我們自身的閱曆在增長,對世界的理解在加深。這本書提供的是一套永不過時的分析框架,它不針對某個特定的時局或某一個具體的事件,而是針對人類思維模式的通病。閱讀中,我清晰地感受到一種對“確定性”的警惕——任何聲稱掌握瞭終極答案的體係,都值得我們保持最警覺的態度。作者用近乎百科全書式的知識儲備,構建起一座抵禦盲從和獨斷論的堡壘,閱讀它,無疑是對自身智力惰性的最佳鞭策。

評分這本書的魅力在於它的“韌性”,無論你從哪個角度去審視它,它似乎總能提供一個紮實的、經得起推敲的迴應。它不是在宣揚某種絕對的真理,而是在提供一套強大的批判性工具箱。我特彆喜歡作者在處理復雜問題時所展現齣的那種清晰的區分能力——他能夠將願景與現實、理想與可行性之間進行微妙而必要的界定。這種精確性在很多論著中是很難得的。對於那些習慣於接受簡化論或口號式觀點的讀者來說,這本書無疑會是一劑猛藥,它會毫不留情地揭示那些看似美好口號背後的潛在危險。我甚至將它視為一本“思想免疫力”的培養手冊,幫助讀者建立起對非理性、對教條主義的天然抵抗力。這套精裝本的質感本身也烘托瞭這種嚴肅性,它讓你在翻閱時,下意識地放慢速度,給予文字應有的尊重。

評分這本書,從拿到手裏沉甸甸的分量感,就能預感到它蘊含的巨大思想的重量。那種硬挺的精裝封麵,在陽光下泛著低調的光澤,讓人忍不住想立刻翻開它,去探尋那些跨越瞭時代的深刻洞察。它並非那種輕快的讀物,更像是與一位智者進行一場漫長而嚴謹的對話。作者的筆觸冷靜而有力,沒有過多的煽情或華麗的辭藻,完全是以一種構建邏輯體係的方式,層層遞進地剖析他所要論證的核心觀念。我尤其欣賞它那種對既有權威的毫不妥協的審視態度。閱讀過程中,時不時會有一種“醍醐灌頂”的感覺,仿佛長期以來被濛蔽的某些認知藩籬被瞬間打破。它迫使我不僅去思考“是什麼”,更要去深究“為什麼是這樣”以及“如何纔能做得更好”。那種對於清晰思維的執著追求,使得整本書的閱讀體驗既燒腦又極其充實。每一次停下來閤上書本,都需要時間來消化剛剛吸收的那些觀點,這是一種高質量的腦力勞動。

評分初讀這本書時,我感覺自己像是在攀登一座思想的高山,每一步都充滿挑戰,但每登高一尺,視野就開闊一分。它的敘事結構極其精妙,邏輯鏈條環環相扣,幾乎沒有可以讓你鬆懈的地方。特彆是對某些曆史現象的分析,作者展現瞭一種近乎冷峻的客觀性,他不是在簡單地敘述曆史事件,而是在挖掘潛藏在事件背後的深層結構和思維模式。這對於任何一個關心社會如何運作、文明如何進步的人來說,都是一份不可多得的指南。我發現自己常常需要迴溯前幾頁的論述,以確保我對當前章節的理解是建立在堅實的基礎之上的。這種需要反復研磨的文字,恰恰證明瞭其思想的密度和深度。讀完一部分後,我甚至會走齣戶外,試圖在現實的觀察中尋找與書中理論相印證的例子,這種將書本知識與現實世界連接起來的嘗試,極大地增強瞭閱讀的趣味性和實用性。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有