具体描述

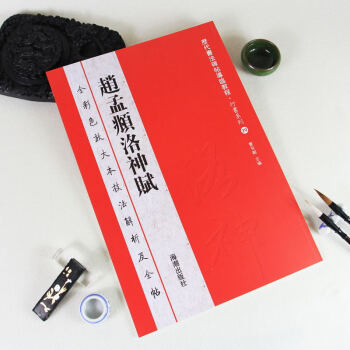

出版社: 安徽美术出版社; 第1版 (2015年9月1日)

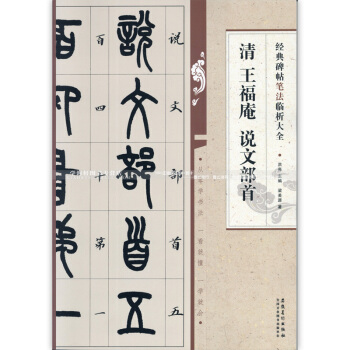

丛书名: 经典碑帖笔法临析大全

平装: 70页

语种: 简体中文

开本: 8

ISBN: 9787539861920

条形码: 9787539861920

商品尺寸: 36.6 x 25.6 x 1 cm

商品重量: 458 g

品牌: 安徽美术出版

《清·王福庵·说文部首》中之“临析”就是“临摹分析”。现代汉语大多是双音节词,“临摹”一词在现代语中指“模仿(书画),临摹碑帖”。书法中的“临摹”概念是从古代汉语中来的,古代汉语主要是单音节词,“临摹”在古代汉语中是两个概念,即“临”与“摹”。临是临写,摹是摹写。摹是临的基础,是一种很有效的学习书法方法。在对经典碑帖笔法进行深入细致分析的基础上,通过大量单钩摹、双钩摹和临写训练,达到对书法笔法的真正理解与把握。

《清·王福庵·说文部首》是《大学书法教材系列》配套普及《清·王福庵·说文部首》法教材。本套书从历代数千种碑帖中精选出50余种,每种碑帖独立成册,每册皆为两章及附录:第一章针对每一种碑帖笔法进行深入细致的解析,包括单钩摹、双钩摹、临写训练和综合练习;第二章为书法作品创作样式例举;附录为学习书法的必要准备及有关常识。

洪亮,又名传亮,号九牛,祖籍安徽绩溪,1961年4月生于浙江安吉。历任北京大学访问学者、《中国书法》执行编辑。2005年至今在国内外大学讲学。九三学社中央文化委员、中央书画院副秘书长、中国艺术研究院篆刻院研究员、清华大学书画高研班导师、美国费佛尔大学孔子学院名誉教授、首都师范大学客座教授、西泠印社社员、中国书法家协会会员。2014年8月,洪亮工作室书学研究会在清华大学成立。2015年6月,北京洪亮书画艺术馆开馆。出版专业图书76种。

梁美源,广西北海人,1978年出生。擅小楷、小篆、篆刻。清华大学洪亮工作室研究型书家,从事书法创作与理论研究。现为海门印社副秘书长。作品参加全国各类书法大展,先后发表于《中国书法》《书法》《中国书法报》《书法报》等专业报刊;书法作品入编《大学书法教材》。

用户评价

对于我这样一位初学者,想要学习篆书,最头疼的莫过于找不到一个好的入门教材。市面上有很多篆书字帖,但要么内容过于简单,要么解析过于晦涩。直到我发现了这本《经典碑帖笔法临析大全》,王福庵的《说文部首》,在洪亮先生的编纂下,变得异常生动和易于理解。这本书最大的优点在于,它将抽象的笔法概念,具象化地呈现在读者面前。洪亮先生不仅仅列出了字帖,更重要的是,他对每一个字、每一个部首的笔法都进行了深入的解析,包括起笔、行笔、收笔的技巧,以及线条的粗细、方圆、曲直的变化。这些解析非常详细,并且配以清晰的图示,让我这个对篆书一窍不通的人,也能大致理解其中的奥妙。我记得有一段时间,我对某个部首的写法感到非常困惑,反复临摹都写不出那种感觉。后来,我翻到书中对这个部首的笔法解析,发现自己对笔锋的运用出现了问题。按照书中的指导调整后,果然效果大增。这本书就像一位耐心的老师,一点点地引导着我,让我从迷惑走向清晰,从不知所措走向得心应手。它让我明白了,学习篆书,不仅仅是模仿字形,更是理解笔法背后的逻辑和韵律。

评分我一直对汉字的书写有着特别的偏爱,尤其是那些古朴而富有韵味的字体。篆书,在我看来,是汉字最初的模样,蕴含着最纯粹的东方美学。然而,真正入门篆书,却并非易事。许多时候,面对着那些奇妙的符号,我感到无从下手。直到我接触了这本《经典碑帖笔法临析大全》,才算找到了真正的“领路人”。王福庵的《说文部首》本身就是篆书学习的经典之作,而洪亮先生的编纂,更是锦上添花。他不仅仅是简单地将碑帖呈现出来,更重要的是,他将王福庵先生在笔法上的精妙之处,进行了细致入微的剖析。每一笔的起、承、转、合,都交代得清清楚楚,配合着清晰的描摹线条,让人一目了然。这本书的价值在于,它不仅仅教你“怎么写”,更教你“为什么这么写”。通过对笔法的深入解析,我开始理解篆书线条的逻辑性,以及其内在的结构美。例如,书中对“横”的描述,并非简单的“一横”,而是根据不同的部首和字形,细致地讲解了其粗细、角度、以及与相邻笔画的呼应关系。这种精益求精的态度,让我深深折服。在临摹的过程中,我不再是机械地重复,而是开始有意识地去体会每一笔的力度和速度,去感受字体的结构平衡。这本书让我从一个篆书的“旁观者”,逐渐变成了一个“参与者”,享受着在方寸之间,营造出古朴、典雅的艺术境界。

评分我一直认为,书法学习的最高境界,是能够“形神兼备”。对于篆书而言,形是指字形,神则是笔法所传递出的气韵和力量。然而,在现实的学习过程中,很多人往往只能做到形似,而难以达到神似。这本《经典碑帖笔法临析大全》,王福庵的《说文部首》,在洪亮先生的编纂下,却为我们提供了一条通往“神似”的道路。洪亮先生在解析笔法时,不仅仅是告诉我们“如何落笔”,更重要的是,他引导我们去感受“笔尖的触感”、“线条的质感”,以及“力量的传递”。他用精炼的语言,配以清晰的图示,将抽象的笔法要领,转化为具体的实践指导。我记得,在学习某个部首的转折处时,我常常感到生硬和突兀。翻看书中的解析,我才发现,原来是忽略了行笔过程中的力量变化和速度控制。按照书中的提示,我尝试着在转折处加入一丝提笔的动作,并控制行笔的速度,果然,线条变得流畅而富有弹性。这本书让我明白了,篆书的笔法,不仅仅是技巧的堆砌,更是情感和智慧的表达。它让我能够更深入地领会王福庵先生笔下的古朴与典雅,并尝试着将其内化为自己的笔墨风格。

评分对于一个对中国传统文化有着深厚兴趣的我来说,学习篆书一直是我心中的一个愿望。然而,篆书的笔画结构和书写技巧,总是让我感到有些难以捉摸。直到我接触了这本《经典碑帖笔法临析大全》,王福庵的《说文部首》,我才算真正找到了一个值得信赖的学习伙伴。洪亮先生的编纂,真的是功不可没。他将原本可能枯燥的笔法解析,变得生动有趣,易于理解。我最喜欢的一点是,书中不仅仅是列出字帖,更重要的是,他对每一个笔画的起笔、行笔、收笔都进行了详细的拆解和分析。比如,在讲解一个部首的某个横画时,他会详细说明其粗细的变化、起笔的轻重、行笔的走势,甚至包括笔锋的运用。这些细致的讲解,让我能够更清晰地认识到篆书线条的内在生命力。我曾经在临摹一个字时,总是觉得线条不够圆润,经过对比书中的解析,我才发现,原来是我对笔锋的控制不够到位。按照书中的指导进行调整后,效果果然大为改观。这本书让我明白,学习篆书,不仅仅是简单的模仿,更重要的是理解笔法背后的道理,体会其中蕴含的艺术规律。

评分作为一名有着多年毛笔书写经验的书法爱好者,我接触过的碑帖不计其数。然而,对于篆书,我总觉得隔着一层纱,难以真正领会其中的精髓。直到我偶然翻阅了这本《经典碑帖笔法临析大全》,王福庵的《说文部首》在洪亮先生的精心编纂下,如同一盏明灯,照亮了我探索篆书艺术的道路。这本书最打动我的地方,在于其对笔法的深度挖掘和细致解析。洪亮先生并非简单地将字帖呈现,而是将每一笔的细微之处都进行了剖析,从起笔的轻重缓急,到行笔的提按顿挫,再到收笔的藏锋或露锋,都讲解得鞭辟入里。例如,对于某个部首的某个横画,他会详细说明是“中锋行笔,线条圆润饱满”,还是“侧锋切入,笔画挺拔有力”,并配以清晰的摹临线条,让人一目了然。这种对细节的极致追求,让我深刻体会到篆书的内在生命力。我尝试着按照书中的指导进行临摹,刚开始的时候,也曾遇到过困难,但每当我感到困惑时,翻开书中的解析,总能找到答案,并恍然大悟。这本书让我明白,篆书的美,不仅仅在于其字形,更在于其笔法所蕴含的力度、速度和情感。它让我从一个被动接受者,变成了一个主动的探索者,在笔尖的游走中,感受着古人留下的智慧与艺术。

评分在我多年的书法探索过程中,接触了各种各样的碑帖。从行楷的飘逸到隶书的古拙,我都曾试图去临摹和体会。然而,对于篆书,我一直觉得它像是一扇紧锁的门,让我望而却步。直到我偶然间获得了这本《经典碑帖笔法临析大全》,王福庵的《说文部首》,才让我看到了入门的希望。洪亮先生的编纂,真的是太用心了。他没有简单地堆砌字帖,而是将每一笔的笔法解析得淋漓尽致。他不仅仅是告诉你“怎么写”,更重要的是,他解释了“为什么这么写”。书中对线条的质感、力度、速度的描述,都非常到位。我记得曾经对篆书的“圆”和“方”之间的转换感到困惑,总觉得难以把握。看了书中对某些部首笔法的分析,我才明白,原来这些看似矛盾的特点,是可以巧妙地融合在一起的。例如,某个圆转的地方,起笔可能是方的,收笔却是圆的,中间的过渡则要求线条的流畅和力度的一致。这本书让我从一个对篆书的“盲目崇拜者”,变成了一个能够“知其然,更知其所以然”的学习者。它让我能够更深入地理解篆书的线条美学,以及其内在的结构逻辑。

评分作为一名书法爱好者,我一直对篆书的魅力心生向往,但又苦于找不到合适的入门途径。市面上的篆书字帖琳琅满目,但真正能够深入浅出地解析笔法的,却屈指可数。直到我遇到了这本《经典碑帖笔法临析大全》,王福庵的《说文部首》,我才算找到了我的“学习圣经”。洪亮先生的编纂,真的是将“用心”二字做到了极致。他不仅仅是提供了王福庵先生的精美字帖,更重要的是,他对每一个部首、每一个字的书写,都进行了详尽的笔法解析。他将复杂的笔画变化,分解为一个个简单易懂的步骤,并配以清晰的图示,让我这个初学者也能轻松掌握。我尤其欣赏书中对线条质感的描述,那些或圆润、或挺拔、或飞动的线条,在洪亮先生的讲解下,仿佛拥有了生命,充满了古韵。我记得,我曾经在临摹某个字的某个笔画时,总是写不出那种“力透纸背”的感觉。翻阅书中的解析,我才发现,原来是我对笔锋的控制不够到位,行笔的速度也过于单一。按照书中的指导调整后,笔下的线条立刻变得生动起来。这本书不仅仅是一本字帖,更像是一位循循善诱的老师,它教会我如何去观察,如何去理解,如何去感受篆书的精妙之处,并一步步引领我走向更深的艺术殿堂。

评分说实话,在收到这本《经典碑帖笔法临析大全》之前,我对王福庵的《说文部首》的了解,仅限于“名气很大”。我对篆书的认识,也停留在模糊的“古体字”阶段。然而,这本书的出现,彻底改变了我的看法,也点燃了我学习篆书的热情。洪亮先生的编纂,真的是功不可没。他没有简单地将碑帖呈现,而是为我们这些初学者,搭建了一个非常友好的学习平台。书中对每一笔的笔法解析,都极其详尽。比如,对于一个简单的横画,他会根据不同的部首和字形,分析其粗细的变化、起笔的力度、行笔的节奏,以及收笔的形态。这些细致的讲解,让我以前觉得难以捉摸的篆书笔画,变得清晰可见。我记得我曾经为一个“山”字的发力点感到困惑,总是写不出那种稳重的感觉。翻开书,我才发现,原来是起笔不够沉,行笔的顿挫也不明显。按照书中的指导调整后,效果立竿见影。这本书不仅仅是提供了一个临摹的范本,更重要的是,它教会了我如何去“看”篆书,如何去“读”篆书,如何去“理解”篆书。它让我明白,篆书的魅力,不仅仅在于其形,更在于其韵,而这份韵,就隐藏在每一笔的细微之处。

评分初次接触王福庵的《说文部首》,是在一个偶然的机会,朋友推荐了几本临摹碑帖,其中就有这本。当时的我,对篆书的了解仅限于一些字形和大概的轮廓,对于其中的笔法奥妙,更是知之甚少。拿到这本《经典碑帖笔法临析大全》,我的第一感觉是厚重,翻开内页,精美的字迹扑面而来,瞬间吸引了我。作者洪亮先生的编纂,不仅仅是简单地将碑帖复印出来,更重要的是,他深入浅出地解析了每一个部首的笔法构成。从起笔、行笔到收笔,每一个动作都拆解得非常细致,配合着清晰的图示,即使是初学者也能大致理解其中的要领。我尤其喜欢它对线条质感的描述,那些或圆润、或挺拔、或飞动的线条,在洪亮先生的笔下,仿佛有了生命,有了故事。我尝试着按照书中的指导,用毛笔去临摹,刚开始的时候,连握笔的姿势都有些别扭,写出来的线条也歪歪扭扭,没有一点章法。但是,当我一次次对照书中的解析,一遍遍地模仿,渐渐地,我能感受到笔尖在纸上游走时的那种细微变化,也能体会到篆书的韵律美。这本书不仅仅是一本字帖,更像是一位循循善诱的老师,它教会我如何去观察,如何去理解,如何去感受。对于我这样一个对篆书充满好奇,但又缺乏系统指导的爱好者来说,这本书无疑是打开篆书大门的钥匙,它让我看到了篆书背后蕴含的古老智慧和艺术魅力。我常常沉浸在其中,忘记了时间的流逝,只专注于笔尖与纸面的每一次亲密接触,享受着这种宁静而充实的创作过程。

评分作为一个对中国传统文化充满热爱的人,我一直以来都对篆书情有独钟。那些古老而神秘的文字,仿佛承载着中华民族千年的历史与智慧。然而,要真正地学习篆书,却非易事。许多时候,面对着那些古朴的字形,我常常感到无从下手,对其中的笔法变化更是知之甚少。直到我接触了这本《经典碑帖笔法临析大全》,王福庵的《说文部首》,才算真正地找到了进入篆书世界的“敲门砖”。洪亮先生的编纂,可谓是匠心独运。他不仅仅是简单地将字帖呈现,更重要的是,他对每一个笔画的起、承、转、合都进行了细致入微的解析。他用通俗易懂的语言,结合清晰的线条图示,将篆书的笔法奥妙一一展现在读者面前。我尤其喜欢书中对线条质感的描述,那些或圆润、或挺拔、或飞动的线条,在洪亮先生的笔下,仿佛有了生命,有了故事。我尝试着按照书中的指导进行临摹,刚开始的时候,笔下的线条也曾显得生涩和僵硬,但每当我遇到瓶颈,翻开书中的解析,总能找到新的启发,并从中得到突破。这本书让我明白,篆书的美,不仅仅在于其字形,更在于其笔法所蕴含的力度、速度和情感。它让我从一个对篆书的“门外汉”,逐渐变成了一个能够体会其内在美学的“爱好者”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![中国现代书法论文选(2) [Florilegium of Theses on Contemporary Chinese Calligraphy] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11096615/rBEHZlBzqnIIAAAAAABwfpJ-dwMAABpEQPlJ14AAHCW629.jpg)