具体描述

用户评价

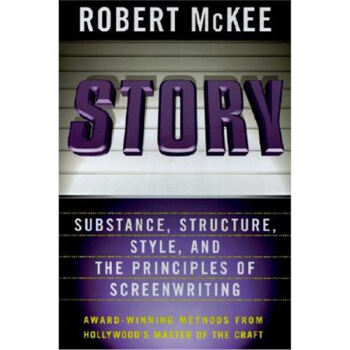

如果说大多数写作指导书是提供食谱的,那么这本书就是让你去深入了解食材的起源、土壤的秘密以及火候对分子结构的影响。它的阅读体验是极其“非线性”的。你无法简单地从A点推进到B点,因为作者总是在你以为要触及核心时,将你拉回到一个看似无关紧要的历史脚注中,然后用那个脚注来解释你正在阅读的那个句子的重量。 这本书对我最大的启发在于对“风格”的定义。作者似乎认为风格不是一种可以随意穿脱的外衣,而是作者与世界进行对话时,呼吸的频率和心跳的节奏。它超越了简单的词汇选择或句式变化,直指创作者的生命体验如何物化为文本的物理形态。我感觉自己像是在听一位技艺高超的工匠,向我展示一块未经雕琢的璞玉,他没有告诉我怎么雕刻,而是告诉我这块玉的每一个纹理里都蕴含着宇宙的法则。读完它,我感觉自己的“阅读带宽”被极大地拓展了,可以容纳更多的信息和更深层次的解读。

评分我花了整整一个星期才从那种被文字冲击的状态中缓过来。这本书给我的感觉是,它不是一本“教你如何写出畅销书”的指南,它更像是一份揭示文学本质的秘密档案。作者的论证过程充满了古典的严谨和现代的颠覆性,我尤其欣赏他对不同时代文学流派进行对比时所展现出的广博学识。他不是在罗列事实,而是在搭建一个宏大的思想殿堂,让你在其中徘徊,思考每一个支撑梁柱的意义。 我得承认,中间有那么几章,我不得不放慢速度,甚至需要反复阅读同一个段落好几遍。这绝不是因为作者的表达不清晰,而是因为他提出的观点太具革命性了。他挑战了我们对“清晰”的定义,认为真正的深度往往隐藏在表面的复杂性之下。读完后,我去看以前喜欢的那些经典作品,眼光完全变了——我开始关注那些被忽略的细微之处,那些构建起整个世界观的“看不见的骨架”。对于那些严肃对待文本的创作者和研究者来说,这本书简直是一剂强心针,能让你对文字的力量产生全新的敬畏。

评分这本书给我带来的,与其说是知识,不如说是一种全新的“看书”的姿势。它仿佛是为那些已经读完所有入门书籍的人准备的“进阶教材”,它不再关心你的基础是否扎实,而是直接把你扔到了理论与实践的十字路口,让你自己去选择方向。作者的论述风格极其个人化,带着一种近乎偏执的对“真理”的追逐,这种内在驱动力透过文字感染了我。 最让我印象深刻的是他对结构和主题之间的相互作用的描述。这不是简单的“结构服务于主题”的机械关系,而更像是一种共生关系,两者互相塑造,互相定义,甚至互相背叛。我感觉作者仿佛是一位建筑大师,他在向我们展示一栋建筑的蓝图,但这个蓝图不仅仅是关于房间的布局,更是关于居住者在其中所经历的时间感和空间感。读完之后,我发现自己走路的步伐都变得更有节奏感了,因为我的潜意识里,已经被那种精密的叙事韵律所占据。这是一本需要反复咀嚼、需要时间沉淀的巨著。

评分说实话,这本书的密度大得惊人。我几乎每翻十页就要停下来,不是为了做笔记,而是为了让我的大脑消化一下刚刚涌入的信息洪流。作者的语言像精密仪器一样精确,没有一个多余的词,但同时又充满了诗意的张力,这是一种非常罕见的平衡。他能用最冷静的学术腔调,探讨最热烈、最核心的艺术问题。 我尤其欣赏他对“可读性”与“深刻性”之间矛盾的探讨。他并没有简单地站在任何一方,而是展示了两者之间那种充满张力的共存关系。这本书迫使你直面一个问题:我们是为了取悦读者而写作,还是为了完成文本内在的使命而写作?它对“意义的生成”过程进行了哲学层面的拷问,让你对那些轻易得来的结论产生怀疑。我强烈推荐给那些厌倦了表面文章,渴望真正深入文本肌理的同仁们。

评分这本书读下来,感觉就像是走进了一个巨大的迷宫,但这个迷宫里铺满了各种华丽的装饰和深邃的哲学思辨。作者的笔触细腻得惊人,仿佛能捕捉到文字背后那些无形的情绪和潜流。它不是那种能让你一口气读完,然后啪地合上书,觉得“啊,我懂了”的作品。相反,它更像是一面多棱镜,你从不同的角度去看,会折射出完全不同的光彩。 最让我震撼的是它对“叙事”本身的解构。它没有急于告诉你一个既定的故事是什么,而是深入探究了“为什么我们要讲故事?”这个根本问题。那种对叙事结构进行抽丝剥茧的分析,强大到让人心甘情愿地把自己代入到作者构建的思维框架中去。我花了好大力气才跟上作者的节奏,因为他不断地在挑战我们对于“完美结构”的固有认知。有时候会觉得有点晦涩,但一旦抓住那个核心的脉络,那种豁然开朗的感觉简直无与伦比,仿佛自己也掌握了一把开启所有文本大门的万能钥匙。它不仅是在谈论写作,它是在谈论人类理解世界的方式。

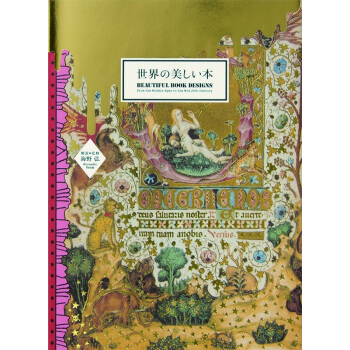

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有