具体描述

16岁的中学生霍尔顿出身于纽约一个中产阶级家庭。父母、老师要他好好读书以便将来出人头地,而学校里一天到晚干的,就是谈女人、酒和性。他看不惯周围的一切,无心学习,因而老是挨罚。第四次被开除时,他没有回家,只身在纽约城游荡了一天两夜……

《麦田里的守望者》一经问世即在青少年中引起强烈共鸣,一时间,模仿霍尔顿的言行举止成为一种时尚,风衣和反戴的红色鸭舌帽成为美国的流行街景。小说出版后至今影响不衰,全球发行量超过六千万册,被无数中学和高等院校列为必读的课外读物,其主题也深受社会学者重视。

用户评价

从文学技法的角度来看,这本书的对话描写简直是一绝。霍尔顿的“嗓音”是如此鲜明、如此具有辨识度,以至于读着读着,我几乎能想象出他说话时的那种不耐烦和略带沙哑的腔调。那种反复出现的口头禅、那种不加修饰的俚语,构筑了一个极其真实可信的青少年形象。你会感觉他不是被塑造出来的角色,而是真实存在于你身边的某个愤世嫉俗的邻家男孩。这种口语化的叙述,打破了传统文学作品中那种刻意的“书面语”屏障,使得情感的传递更加直接和有力。这种风格的成功,也依赖于作者对特定时代和特定社会阶层的敏锐观察。他捕捉到了那种战后一代青少年特有的焦虑感,那种在物质富裕起来后,精神世界却开始空虚和迷失的状态。阅读过程中,我常常会忍不住停下来,回味某段对话的精妙之处,它既荒谬又深刻,既轻浮又沉重,完美地平衡了青春期的所有极端情绪。

评分这本书的叙事节奏简直像一场漫无边际的梦游,充满了自由散漫的、几乎是意识流的碎片化体验。作者似乎完全放任着主角的思绪,任由它在纽约的各个角落里游荡、漂浮,偶尔触碰到一些让他心弦颤动的小事,然后又迅速沉入下一轮的迷茫与愤世嫉俗之中。你很难从传统意义上找到一个清晰的故事情节主线,更多的是一系列片段式的、充满个人色彩的内心独白和遭遇。这种结构本身就极大地增强了代入感,仿佛我们不是在阅读一个故事,而是在偷听一个敏感灵魂的私密日记。他对细节的捕捉能力令人咋舌,比如某个女孩的舞姿,某个场景的光线,或者某次谈话中听到的某个词汇,都能被他无限放大,成为他情绪的导火索。这种细腻与粗粝并存的笔触,构建了一种非常独特的阅读体验,让人必须全神贯注,才能跟上他那跳跃的思维轨迹。它不是那种让你轻松享受的消遣之作,而更像是一次深刻的心理探险,需要读者投入极大的耐心去解码他那些看似杂乱无章的内心世界。

评分这本书对我最大的影响,在于它迫使我重新审视“成熟”和“虚伪”这两个概念。霍尔顿对成人世界的唾弃,虽然常常显得幼稚和片面,但其核心指向的,却是人类社会中普遍存在的两面性与妥协。他看到的那些“装模作样”,难道不正是我们在日常社交中为了维持体面而不得不穿上的那层盔甲吗?作者通过霍尔顿的视角,提供了一个极端纯粹的对照物,让我们审视自己是否也在不知不觉中,为了适应社会规范而牺牲了内心的真实声音。这种自我反思是痛苦的,因为我们很难彻底摆脱那种“变质”的过程。书中描绘了他试图保护妹妹菲妮这样纯洁形象的努力,这本身就是一种对“不成熟”的向往,对“被污染”的抗拒。这种对“纯粹性”的执着,尽管最终导致了他的崩溃,却也成了全书最动人心魄的力量所在,它像一面镜子,映照出成年人心中那些早已被遗忘的、对简单美好的渴望。

评分霍尔顿·考尔菲德这个家伙,真是让人又爱又恨到极致。读完这本书,我感觉自己像是陪着一个脾气古怪、心思敏感的少年,在纽约的寒冷街头走了一遭。他那张“假话连篇”的嘴,喋喋不休地批判着周围的一切——那些“装模作样”的大人,那些虚伪的学校,甚至连他自己也时常感到格格不入。这种强烈的疏离感,简直能透过纸页扑面而来。我尤其记得他描述那些他自认为“真诚”的人和事时,那种近乎病态的执着,以及对所有“做作”的厌恶。他似乎生活在一个只有黑白的世界里,容不下任何灰色地带,这让他的旅程充满了尖锐的冲突和时不时的自我毁灭倾向。这种对纯真近乎偏执的守护,让人在为他的孤独心痛的同时,又忍不住想给他一巴掌,让他清醒一点。他不是在寻找什么宏大的目标,他只是想抓住那些即将溜走的童真,就像他渴望成为“麦田里的守望者”一样,试图阻止孩子们掉下悬崖。这本书的魅力就在于,它毫不留情地撕开了青春期那种无助的呐喊,那种对世界彻底失望却又不得不继续前行的矛盾状态,让每一个曾经或正在经历青春风暴的人,都能找到自己的影子,即使那个影子是如此的模糊和叛逆。

评分说实话,第一次读完后,我感到一种深深的失落,仿佛自己也经历了一场不成功的逃亡。这本书不是一个提供解决方案的故事,它更像是一张病理报告,详细记录了主角在情感上的溃败和心理防线的瓦解。结局的处理尤其高明,它没有给出一个大团圆的落幕,也没有提供明确的救赎路径,只是将霍尔顿置于一个相对平静但依然充满不确定性的境地。这种处理方式极其真实,因为现实生活中的许多困境往往不会在最后一页突然迎刃而解。读者跟随他经历了情绪的过山车,最后被留在了原地,这反而赋予了文本一种持久的张力。我后来又翻阅了几次,每次都能从中咂摸出新的味道,这说明它的人物和主题是如此的丰满和复杂,难以被一次阅读完全消化。它不是关于“如何生活得更好”,而是关于“你如何面对生活本身的残酷真相”的深刻探讨。这本书的重量,就在于它敢于直面那种无药可救的迷茫。

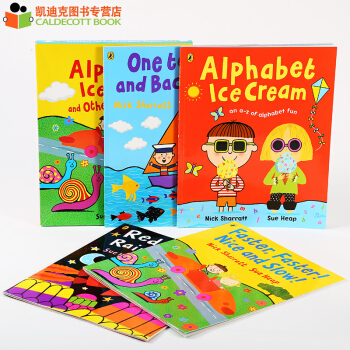

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![The Stars The Definitive Visual Guide to the Co [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/130000002572/58a6bbd3N97b861f6.jpg)