具体描述

| 图书基本信息,请以下列介绍为准 | |||

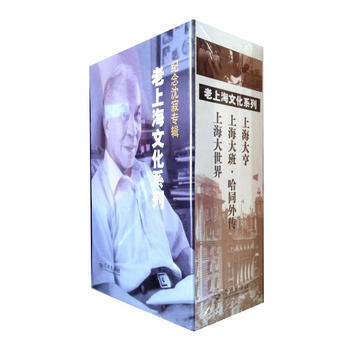

| 书名 | 老上海文化系列 | ||

| 作者 | 沈寂 | ||

| 定价 | 151.00元 | ||

| ISBN号 | 9787548610915 | ||

| 出版社 | 学林出版社 | ||

| 出版日期 | 2016-06-01 | ||

| 版次 | 1 | ||

| 其他参考信息(以实物为准) | |||

| 装帧:平装 | 开本:16开 | 重量:0.4 | |

| 版次:1 | 字数: | 页码: | |

| 插图 | |

| 目录 | |

| |

| 内容提要 | |

| 上海大世界,是人们记忆中的远东游乐城,深受海内外中下层游客的青睐,曾是他们节假日出游的*。在这特色的建筑群中,设有几十个风格各异的艺术舞台。底层叫“共和厅”,除10小时连映的电影场和溜冰场外,靠马路一边是“大京班”;二楼“共和阁”有三个场子分别上演魔术、弹词、滑稽和绍兴文戏;三楼“共和楼”有中西餐厅和演文明戏、淮扬文戏、滩簧的三个剧场。四楼“共和台”,有歌舞班、杂耍场、济公坛等。昔日大世界上上下下,四面八方整天是粉墨争相献演,观众人声鼎沸……本书所披露的则是在这色彩缤纷的舞台背后的人间活剧和社会传奇…… |

| 编辑推荐 | |

| 大亨大班大世界,好人好心好文章。本书记述了上海滩*早发迹的大亨黄金荣、杜月笙、张啸林三大巨头曲折复杂的人生,以及他们与民党、日伪之间的微妙关系。本书基本按照历史发展的脉络,逐一介绍上海滩三大亨的来龙去脉。 本书努力做到基本史实力求反映历史和人物的本来原貌,但也不刻意追求细枝末节的真实。真相到底如何?看看老作、曾亲眼见过三大亨的沈寂是怎样写的。 |

| 作者介绍 | |

| 沈寂先生(1924-2016),原名汪崇刚,曾用名汪波、谷正槐。浙江奉化人。上海复旦大学西洋文学系肄业。作、电影艺术、文史馆馆员,于2016年5月16日在上海逝世,享年92岁。一生颇为传奇,结识活跃于上海文坛的柯灵、张爱玲等作,亦熟悉商贾巨富如黄金荣、杜月笙、哈同等“大亨”、“大班”,成为写老上海人物的行里手。 20世纪40年代初开始写作,出版过《捞金印》《两代图》《盐场》《红森林》等小说集。早期的短篇小说《盗马贼》《大草泽的犷悍》《被玩弄者的报复》,连续三期刊于柯灵主编的上海老牌杂志《万象》上,这在《万象》历目前是少见的。曾主编《幸福》《春秋》等杂志。后去香港任电影编剧,编写《狂风之夜》《中秋月》《一年之计》等十余部电影剧本。1956年,《一年之计》获中文化部颁发的1949-1955年度很好影片荣誉奖;1988年,《中秋月》被香港《电影》双周刊评选为中十大名片之一,被称之为在意大利之前的新现实主义佳作。 1952年,因参加爱运动被香港无理驱逐,回上海,加入上海电影制片厂,任编辑、编剧。改编《珊瑚岛上的》(中**部科幻片)、《开枪,为他送行!》等剧本。近30年来出版《一代影星阮玲玉》《一代歌星周璇》《大亨》《大班》《大世界传奇》等长篇小说,主编《上海老城厢》《老上海电影明星》《三百六十行大观》《老上海南京路》等画册;与贺友直、戴敦邦分别合作编绘《画说百年上海滩》《老上海小百姓》等;并为《大世界》《四行孤军血战记》等连环画创作脚本。 |

| 序言 | |

用户评价

如果说《老上海文化系列 沈寂》是一扇窗,那么透过这扇窗,我看到的不仅是上海的过去,更是人性最柔软、最深刻的角落。作者的文字,宛如一坛陈年的老酒,初尝时或许有些许辛辣,但回味却是绵长而甘醇。他笔下的上海,并非只有纸醉金迷的表面,更有着深入骨髓的人情味和市井烟火。那些在时代浪潮中起伏跌宕的小人物,他们的坚韧、他们的无奈、他们的温情,都深深地触动了我。我看到了在贫瘠年代里,人们如何用微薄的力量维系着生计,如何在困境中寻找微小的希望。我也看到了在繁华都市里,人与人之间的情感羁绊,那些不易察觉的善意,那些在不经意间流露出的关怀。书中对于不同阶层人物的描绘,都力求真实,没有刻意的拔高或贬低,只是客观地展现了他们在那个时代下的生存状态。这种真实感,反而更具感染力,让我仿佛置身其中,与他们一同经历着生活的喜怒哀乐。读这本书,让我对“上海”这个词有了更深的理解,它不仅仅是一个地理概念,更是一种文化符号,一种承载着无数故事的时代印记。

评分《老上海文化系列 沈寂》给我带来的,是一种久违的“静”的力量。在如今这个信息爆炸、节奏飞快的时代,找到一本能够让人沉下心来,慢慢品味的读物实属不易。这本书恰恰做到了这一点。作者的叙事风格,并非跌宕起伏、扣人心弦,而是如潺潺流水般,细腻而绵长。他用一种极其克制的笔触,描绘着那些曾经鲜活的生命,那些早已远去的岁月。这种“静”,并非意味着平淡,而是一种蕴含着深刻力量的宁静。它让我在阅读过程中,能够抛开外界的喧嚣,专注于书中人物的情感世界,去体味那些被岁月沉淀下来的,关于爱、关于恨、关于选择、关于遗憾的种种。我尤其欣赏作者对于人物内心矛盾的刻画,那些隐藏在平静外表下的暗流涌动,那些在道德与情感之间挣扎的瞬间,都被描绘得入木三分,引人深思。读完这本书,我并没有感到丝毫的疲惫,反而觉得心灵得到了一种洗涤,一种久违的宁静。它让我重新审视自己的生活,重新思考那些被忽略的情感,给我带来了一种深刻的平静感。

评分这本书带给我的冲击,远不止于历史画面的还原,更在于其中所蕴含的,那种难以言喻的“沈寂”感。并非全然的萧瑟或沉寂,而是一种更深层次的、关于时间流逝、人生浮沉的思考。作者并没有刻意渲染煽情,也未落入俗套地去歌颂或批判,他只是将那些早已被遗忘的故事,以一种近乎冥想的方式呈现出来。我发现,在阅读过程中,我会被书中人物的命运所牵引,却又能在他们的悲欢离合中,看到一种豁达与超然。那些曾经的辉煌与失落,最终都归于时间的洪流,成为历史的注脚。这种“沈寂”,并非意味着遗忘,而是更像一种沉淀,一种在喧嚣过后,留下的深刻思考。它让我反思,在快速变化的当下,我们是否也应该偶尔停下脚步,去审视那些被时间掩埋的价值,去体味那些在不经意间流逝的温暖。书中对于人物内心世界的描摹,尤其让我印象深刻,那些无法言说的隐忍,那些深埋心底的遗憾,在作者笔下,都化作一种无声的叙事,引人深思。这是一种非常独特的阅读体验,仿佛与历史对话,与灵魂共鸣,最终达到一种宁静的澄澈。

评分初翻开《老上海文化系列 沈寂》,一股陈年的墨香伴随着纸张特有的质感扑面而来,仿佛一下子穿越了时空,置身于那个纸醉金迷、风情万种的旧日上海。这本书并非我惯常阅读的历史纪实类作品,也非纯粹的文学小说,它更像是一幅精心绘制的时代画卷,以一种极其细腻、近乎写实的笔触,勾勒出那些沉淀在时光深处的旧上海人物群像。作者似乎拥有穿越历史的魔法,他笔下的角色,无论是风韵犹存的摩登女郎,还是意气风发的年轻才俊,甚至是市井小贩、弄堂深处的妇人,都活灵活现,栩栩如生。他们的衣着、言谈、举止,乃至眼神中流露出的细微情感,都被刻画得入木三分。我尤其着迷于作者对于细节的把握,那些关于老建筑的砖瓦、街头巷尾的叫卖声、黄包车夫的吆喝、或是夜总会里传来的爵士乐,无不营造出一种身临其境的沉浸感。阅读过程中,我常常会不自觉地想象,那些曾经熙熙攘攘的街景,那些灯红酒绿的夜生活,那些潜藏在繁华背后的故事,究竟是怎样的光景。这本书仿佛是一本私人相册,记录着一个时代最真实的脉搏,让我得以窥探那个时代人们的生活轨迹,感受他们的喜怒哀乐,以及那个时代特有的浪漫与悲情。

评分我想用“低语”来形容《老上海文化系列 沈寂》给我的感觉。这本书没有大声疾呼,也没有刻意煽情,它只是用一种温柔的、近乎耳语的方式,讲述着属于老上海的故事。作者的叙事,如同在黄昏时分,伴着老唱片里的旋律,轻声诉说一段段往事。我沉醉于那种氛围,仿佛置身于一个古老的画廊,每一幅画都讲述着一个故事,每一个细节都耐人寻味。书中人物的命运,并非轰轰烈烈,却有着一种深入骨髓的悲悯与温情。他们或许曾经历过辉煌,或许在角落里默默无闻,但他们都是那个时代的一部分,都留下了属于自己的痕迹。作者的文字,有着一种独特的魔力,能够将那些微小的、被遗忘的瞬间,放大成感人至深的故事。我被那些关于离别、关于相遇、关于坚持、关于放弃的描绘所打动,它们没有华丽的辞藻,却有着直击人心的力量。读这本书,让我感受到一种淡淡的哀愁,一种对逝去时光的眷恋,但也有一种对生命的敬畏和对人性的理解。它就像一个老朋友,在不经意间,轻轻地拍了拍你的肩膀,然后低语着,诉说着属于那个时代的,属于我们的,那些未曾言说的故事。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![游民文化与中国社会-[增修版]*9787203087311 王学泰 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/20506222530/5a15eabbN31b86ad6.jpg)