具体描述

基本信息

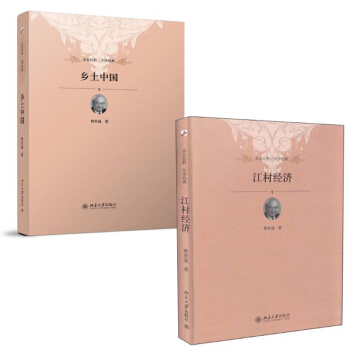

- 商品名称:乡土中国+江村经济

- 作者:费孝通

- 定价:58

- 出版社:北京大学

- ISBN号:9787301174821

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2012-10-01

- 印刷时间:

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:其他

- 页数:

内容提要

…………

作者简介

…………

目录

…………

用户评价

这本书的语言风格,对于习惯了快餐式阅读的现代人来说,可能需要一点适应期。它不追求感官刺激,而是靠着逻辑的严密和思想的深度来吸引人。每一次翻页,都不是为了赶快知道“接下来发生了什么”,而是为了细细咂摸作者是如何从一个现象过渡到另一个更宏大的理论框架的。我特别欣赏其中那种深厚的历史感,作者的思考明显超越了单纯的社会学范畴,而是将人类学、历史学和经济学的视角熔于一炉。读到某些关于血缘和地缘的论述时,我甚至会停下来,去回想自己家族或故乡的一些往事,那些原本散乱的碎片,突然间被这本书提供了一个可以将它们组织起来的“模具”。这是一种知识的重塑过程,让人觉得自己的思维也得到了实质性的拓展和升级。

评分我得说,这本书的洞察力简直锋利得有些令人不寒而栗。它不是那种提供简单答案的畅销书,它提出的更多是深刻的问题,逼迫你去直面中国社会结构中的一些核心困境。作者对“差序格局”的论述,简直是点石成金的一笔,一下子就抓住了我们社会关系中最本质的那个“轴心”。读起来会有一种强烈的代入感,因为书中所描述的很多场景,虽然是多年前的记录,但其内在的精神内核至今仍然鲜活地存在于我们的文化基因之中。它没有过度美化或贬低乡土社会,而是以一种冷静、近乎科学家的客观态度,去解剖它的优点和局限。这种克制的笔调,反而比激昂的赞颂或抨击更有力量,因为它让读者自己去得出结论,去思考我们如何在现代化的洪流中,既保留住那些宝贵的文化遗产,又摆脱掉那些制约发展的桎梏。

评分这本书的阅读体验,更像是一次精神上的“溯源之旅”。它让人放下对现代城市生活的优越感,重新审视我们文化中那些最古老、最坚韧的基石是如何塑造了我们今天的集体人格与社会形态。作者对于社会规范的描述,充满了洞察力,他没有将乡村描绘成一个静止的、落后的化石,而是展示了一个在压力下不断调整、适应、并努力维系其内在平衡的有机体。最让我印象深刻的是,这本书的结论不是终点,而是起点——它会激发你对身边一切社会现象的深度追问:为什么是这样?这种模式的代价是什么?它如何影响了我们对公平、信任和权威的理解?这种持续的、自我驱动的学习欲望,正是优秀经典作品的标志。读完它,你不再只是一个旁观者,而是成了能够理解这场宏大社会实验运作原理的参与者。

评分坦白讲,初读时,我有些担心这是一本晦涩难懂的学术专著,毕竟“乡土”“经济”这些词汇听起来就有些沉重。然而,作者的叙事能力超乎想象地强悍,他总能用最朴素、最贴近生活的故事来引出最复杂的社会学原理。与其说在读理论,不如说是在听一个故事集,但每一个故事背后都蕴含着无可辩驳的逻辑链条。这本书的价值在于它提供了一种“理解世界的底层代码”。它没有提供一套放之四海而皆准的万能公式,而是为我们提供了一套分析中国本土问题的特殊工具箱。对于任何想要深入了解中国社会结构、人与人之间基于身份和地缘形成的复杂网络的人来说,这本书几乎是绕不开的一座丰碑,它提供的见解是如此基础和根本,以至于你后续读到的任何关于中国社会变迁的著作,似乎都能在它的框架下找到源头。

评分这本书的文字功底实在令人惊叹,那种老派的、沉稳的叙事腔调,读起来就像是坐在一个学识渊博的长者面前,听他缓缓道来那些关于土地和人情世故的深刻见解。作者的笔触极其细腻,对乡村生活的描摹不是那种浮光掠影的表面功夫,而是深入到骨髓里的观察。尤其是在描述那些看似微不足道的日常仪式和人际互动时,总能让人猛然惊醒,原来我们习以为常的“常理”,背后竟有着如此复杂而精密的社会结构在支撑。阅读的过程,就像是进行了一场关于中国传统社会逻辑的田野调查,每一个概念的提出、每一个例子的引用,都经过了严密的推敲和论证,丝毫没有那种为了故作高深而堆砌的术语,一切都服务于清晰地揭示那个潜藏在日常表象之下的运行机制。读完之后,你会发现自己看待周遭世界的视角被彻底拓宽了,那些曾经模糊不清的社会现象,忽然间拥有了清晰的坐标和名称。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![爱弥儿论教育(上下卷)全两册 [法] 卢梭 爱弥儿 商务印书馆 卢梭教育思想 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/21674008670/5a28eba7N2b3652aa.jpg)