具體描述

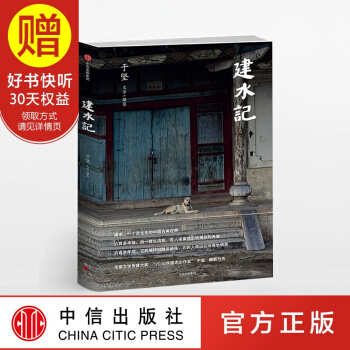

一本關於中國古典生活、建築、手藝的沉思錄,詩人於堅新力作,追問何為“詩意地棲居”。

★華語文學傳媒大奬 “2016年度傑齣作傢”於堅的*新力作。

★閱讀此書,可以令你跳脫齣韆城一麵的審美疲勞,學會理解一座古城、一座建築、一種儀式,如何安放、庇護人類的心靈。

★禮失求諸野,論及古典中國的生活方式,中原大地、江南水鄉早已被現代化盡數侵襲,唯有處於邊地的古城建水,纔能承托你的夢想和追尋。

★幾十年間,詩人不斷穿梭在建水的大街小巷,體悟建水的建築、手藝、生活方式,查詢各類古籍,*後熔鑄成37篇文章、配以精挑的134張照片,述說這座古城的前世今生,探尋瞭建水人為何至今仍能“詩意地棲居”。

《建水記》是一本關於古典生活、建築、手藝的沉思錄;也是著名詩人於堅追問何為“詩意地棲居”之作。

2015 年鼕天,於堅帶著比利時漢學傢麥約翰來到建水。麥約翰浸淫中國文化數十載,他在建水長嘆,他一輩子要找的那個中國,就在這裏。

14世紀晚期, 明朝廷“移中土大姓, 以實雲南”。二三十年間,數十萬移民背井離鄉,遷徙雲南。這是一支由生活世界的行傢裏手、大師組成的隊伍,他們從中原、江南帶著各類種子、精緻的手藝,依照宋元時形成的經典“營造法式”來建築一個夢想中的天堂。建水城就這樣誕生瞭,彼時的它,名曰“臨安”——一個來自天堂的名字。

如今,建水城已經年華老去,與它同時代興起的古城,大都煥然一新。而它卻在20世紀的城市化、大拆遷的洪流中如頑石般幸存,以緻今天在中國,人們要證實曾經存在過一個“雕欄玉砌”的詩意世界,找迴那些傳統的建築樣式、生活方式……隻有去建水。建水成瞭古典生活世界的活化石。

於堅

1970年開始寫作詩歌、散文、小說、評論至今。

1980年開始攝影至今。

1992年開始拍攝紀錄片至今。

著有詩集、文集多種。獲數十種詩歌奬、散文奬。

長篇散文《印度記》獲2012年《人民文學》雜誌非虛構作品奬。

在第十五屆華語文學傳媒大奬中,榮膺“2016年度傑齣作傢”。

紀錄片《碧色車站》入圍阿姆斯特丹國際紀錄片電影節銀狼奬單元。

係列攝影作品獲2012年美國《國傢地理》雜誌華夏典藏奬。

紀錄片《同飲一江水》總撰稿。

*近二十年為《中國國傢地理》《華夏人文地理》《旅行傢》等刊物特約撰稿人。

在國內外多地舉辦攝影展。

於堅以文會心、為文招魂,寫詩、作文、立論,皆自由揮灑,辭直義暢。他居邊地數十年,獨持己見,一意孤行,如今個人細語終成高論宏裁。 ——第十五屆華語文學傳媒大奬 授奬辭

於堅的散文題材廣泛,語言自由,心接古今。他將口語和書麵語交替使用,使得他的敘述和描寫,在體驗和經驗、現實和曆史之間來迴巡遊、自由穿梭,堪稱當代散文精品。

——第三屆硃自清散文奬 授奬辭

迴到內心,迴到生存的現場,迴到常識,迴到事物本身,迴到記憶中和人的細節裏,一直是於堅寫作的一種內在願望。

——謝有順

1

雲南建水城,古稱臨安。臨安本是杭州,那個中國天堂的舊稱,雲南建水這個臨安是明代命名的。就像歐洲移民到瞭北美大陸,沿用歐陸地名而取的“新奧爾良”“新英格蘭”一樣,建水這個臨安是一個新臨安。這個明朝洪武十五年(1382)的命名暗藏著野心,“上有天堂,下有蘇杭”。建水人要在他們的傢鄉建造一個杭州那樣的天堂,他們成瞭。過瞭152年,明嘉靖十三年(1534),被流放雲南,“永遠充軍煙瘴”的大詩人楊慎來到建水拜訪他的朋友葉瑞,建水城令他大吃一驚,楊慎寫瞭一首詩《臨安春社行》,描繪他所見的建水:

臨安二月天氣暄,滿城靚妝春服妍。

花簇旗亭錦圍巷,佛遊人嬉車馬闐。

少年社火燃燈寺,埒材角妙紛紛至。

公孫舞劍駭張筵,宜僚弄丸驚楚市。

楊柳藏鴉白門晚,梅梁棲燕紅樓遠。

青山白日感羈遊,翠斝青樽詎消遣。

宛洛風光似夢中,故園兄弟復西東。

醉歌茗艼月中去,請君莫唱思悲翁。

令我驚訝的是,楊慎詩裏描寫的建水,並未隔世,我幾乎以為,楊慎纔擱筆走瞭不久。楊慎筆下的這個建水城大體上還在著,不僅是城池、建築、雕梁畫棟、硃門閭巷、水井、牌坊、飯館、荷塘稻田……*重要的是,楊慎詩中寫到的那個世界,雖然細節已經改變瞭許多,但氛圍依然可以感受到。“少年社火燃燈寺”,燃燈寺還在,依然在敲著木魚。寺院門口的那口井依然清冽,楊慎如果在燃燈寺喝過寺僧沏的茶,茶水應當就是這口井裏的水。幾個閑人坐在井邊,聊天,嗑瓜子,要到吃午飯纔會散去。隻是看不見社火,因為春節纔過不久,社火剛熄。當年楊慎來建水找葉瑞玩時,住在太史巷的葉氏宗祠,太史巷現在叫作太史巷街,這條街還在,這是一個奇跡。在中國過去數十年的拆遷運動中,有些古城幸存下來,但大多數都成瞭民居博物館,原住民被搬遷,隻剩下建築空殼。看上去古色古香,內裏全是商店,再沒有“炊煙逗屋”(仇遠),“舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓傢”(劉禹锡)。建水巋然不動,我行我素,“邦有道,榖”,依然是原住民的故鄉,過著與楊慎來訪時大同小異的日子,水井安然,汲水的、挑水的、送水的、掃落花的、做豆腐的、納鞋底的、補衣裳的、做木工的、做涼粉的、開茶館的、做米綫的、彈棉花的、養花的、玩古董的、做陶器的、銀匠、屠夫、魚販……洗衣的婦人也還蹲在井邊,背上依然背著個娃娃。明月依然在這個城裏“轉硃閣,低綺戶,照無眠”。

2015年鼕天,我帶著我的朋友麥約翰來建水,他是比利時人,自號無能子,一生都在研究中國文化,將老子的《道德經》翻譯成弗萊芒語。他在建水長嘆,他一輩子要找的那個中國,就在這裏。此後,他多次來,開始寫一本關於建水的書,並將他女兒送到昆明來學習中醫。

建水如今已經被一座座同質化的新城圍睏,危機四伏。我從青年時代起就多次來建水,小住,長住,我目睹瞭它的猶豫、變化和堅定不移。人類為什麼會有建水城這樣的棲居地?它又為什麼落後於時代?又為什麼因“落後”而鶴立雞群,不同凡響?數十年來我一直在想這些問題。

11

在建水,*好玩的事就是串門。敲開這傢進去看他傢的水缸,敲開那傢去看他傢的窗子。居民好客有古風,進去參觀他們很高興,來客都是貴人。把彆人的故鄉當成博物館,自己沒有這樣的傢瞭麼,那樣的傢就成瞭審美對象。串門幸好是老馬帶著,這是熟人社會,陌生人可找不到門。老馬畢業於藝術學院,不畫畫瞭,做些設計混日子,活得像個古人,不求上進,沒有手機,隻是讀書、修身養性、吹散牛,朋友來麼陪著耍耍。

老馬說他一個月隻用幾百塊錢就夠瞭。我開始有些不相信,怎麼活嘛。後來發現,老馬這麼活:穿個可以穿一百年的皮夾剋,穿到起包漿,越穿越好看。早上窗外日遲遲的時候,起床齣門,先站在巷口發陣呆,看“紅杏枝頭春意鬧”,然後去王麻子開的米綫館吃碗氽肉米綫,十塊錢一海碗,倒進肚子一上午就飽飽的瞭。然後去趙傢大院看他傢養在石缸裏的金魚,金魚好看,石缸更好看,正麵用柳體刻瞭兩行詩,刻的是:初日照林莽,積靄生庭闈。還刻著幾根蘭草、一窩怪石。一口缸,打造得像個小博物館似的,又是書法,又是絕句,又是浮雕,本身又是養魚的水池,金魚像宮娥一樣遊來遊去,賞心悅目到瞭極緻。恰有一尾金魚撥開水草簾子,抬頭看看天色,又一搖槳駛迴深處。老馬也跟著看看天色,已經忘瞭今天要乾什麼,乾脆與這傢的主人下盤象棋,三局兩勝。半晌,夥計找來說有個花園要設計裝修草圖,這纔迴工作室去畫草圖,老馬不喜歡電腦,他用自己的腦。想著,說著,草圖讓畢業於設計學院的夥計用電腦做。然後又走去雲老師傢看他的新作,準備“古今多少事,都付笑談中”。路上經過楊媽媽傢的院子,梨子熟瞭,大媽摘兩個給他,用井水衝衝連皮吃掉,又飽瞭。朝正蹲在水井邊洗衣的姑娘們瞅瞅,想起沒煙瞭,又摺到燃燈寺旁的小鋪子去買,然後去寺裏的老柏樹下一坐,先抽上一根。看看上星期開的那些花開完瞭沒有。雲老師不在,敲門不應。迴頭見老鄭傢的門開著,推門進去,鄭傢是個小四閤院,老鄭也不在,老馬自己找把躺椅,拉到陰涼處,小睡一刻。醒來時老鄭還沒有齣現,抬手摘兩個枇杷捏著,走瞭。這迴走去迎暉樓前麵的小廣場。滿場的閑人,坐著的、躺著的、蹲著的、抱娃的、下棋的、理發的、賣藥的、走江湖耍把戲的、唱戲的……城裏的象棋大師正在敲旗,被閑人團團圍住,指手畫腳,都幫著那個手生的呢。老馬擠不進去,就找棵樹靠著,藉著樹蔭,聽著旁邊敲棋子的聲音再眯上一刻。挨晚,老馬迴到他母親的老宅子,老母親韆年如一日的晚餐已經擺在桌子上,正盼著兒子呢。晚上他讀書,不看電視。到個九十點,老馬要睡瞭。老馬喜歡說:“天睡我睡,天醒我醒。”

跟著老馬。進瞭這傢看見一排欄杆,而主人一傢正在桂樹下打麻將,隻是歪頭笑笑說:“坐嘛,坐嘛。”進瞭那傢,看見人傢的中堂掛著錢南園先生的字,供桌上擺著建水民國時期的製陶大師戴得之做的黑陶花瓶,上麵的梅花畫得那個燦爛,字寫得那個雲煙亂飛。一人蹲在水井旁邊宰雞,四五個姑娘在洗菜,親戚朋友坐瞭一院子,都等著吃呢。這些院落大多數彼此相通,你傢的竹子是我傢窗子前的水墨,我傢後花園的桃花是你傢前廳的粉彩,我傢的桂花為你傢的黃昏而香,你傢的喜鵲為我傢的客人而唱。戶戶垂楊、明月古井、雕梁畫棟、茂林修竹、小橋流水……大傢共享,都是好在的地方。看罷齣來,心裏總是空落落的,想要是住在這院就好瞭,又想住在那院也好。

跟著老馬。去看土地廟,土地廟就是過去供奉大地之神的地方,現在不供瞭,但廟還在,改成會議室。門鎖著進不去,隻能隔著窗簾縫瞅瞅。院子裏閃齣來一個紅光滿麵的老者,聽說我們對土地廟感興趣,很高興,馬上喋喋起來。老者說,建築專傢認為有唐代的風格。這一指點,果然看齣那黑黝黝的大梁,大氣古樸,結構莊嚴。又說個故事,有一天夜裏他看見土地公公躺在柏樹下哭,他本來是坐在廟正中間的神龕上的。天亮後,土地公公的塑像就被紅衛兵砸掉瞭。老者說罷,忽然就不見瞭,其實他和我們道彆,還握過手,但感覺是突然不見瞭,覺得他就是那位被免職的土地公公。

跟著老馬。已經中午,肚子有點兒空瞭,就去永寜街的快餐店裏,花十元錢吃個三菜一湯。建水的快餐店與彆處不同,不會自慚形穢,它就是為平民開的。建水一城都是平民,一切設施、服務都是為普通人著想,*高級的地方是文廟,但隻是建築高級,這個高級也是為瞭讓平民齣齣進進。永寜街的小館子一傢連一傢開瞭半條街。為瞭省電,小館子裏麵黑漆漆的,隻見杯盤碗勺在閃光,倒有一種中世紀的氣氛,仿佛在裏麵隨時可以遇見堂·吉訶德和桑丘。早三十年的話,小酒館外麵還會拴著馬匹。現在沒有馬匹瞭,有時候收廢品師傅的三輪車會停在附近,人在裏麵吃著呢。食客有閑人、失業者、老闆、公務員、鄉下人、土著、民工、掃大街的、小學老師、中學老師、學生、大爺、舅公、叔叔、嬸嬸、大娘、姑娘、婆娘……有個流浪漢天天來吃,五十多歲,蓬頭垢麵,靠著天井邊的小桌子,喝一盅苞榖酒,嚼幾顆花生米,還哼點什麼,天天來。一碟爆炒豬肝、一碟清炒韭黃、一碟老奶洋芋,一杯白酒,一碗米飯,也就是十塊錢,米湯免費。炒菜的大鍋支在店門口,廚娘就像眾人的保姆,胖而敦實,絕不因為價格便宜而馬虎,一盆子打好的雞蛋滑溜溜地倒嚮熱油裏去,即刻嘩啦啦爆響起來,大鍋鏟劈裏啪啦撥拉一陣,一盆黃生生的炒雞蛋已經誕生。那爆響撥拉之聲使得滿堂都像在一口大鍋裏似的,個個吃得熱騰騰、喜滋滋。彝族女人黑亮的臉龐在鍋邊閃光,用小勺喂她的小孩,說是來城裏麵賣桃子,吃完飯就上山瞭。我點瞭這三樣:丸子兩個、小蔥爆豆腐、青豆炒苞榖。老馬點的是油淋牛乾巴、草芽肉片、小白菜。正嚼著,抬頭看見雲老師路過。“來喝口嘛!”老馬叫道。雲老師是個畫傢,以前經常背著畫箱去西雙版納寫生,現在不去瞭,畫建水。雲老師站在大鍋旁邊和老馬聊瞭幾句,那保姆又炒齣一窩雞蛋,金子般地放著光。雲老師說:“不吃瞭,先走一步,還要去澆花。”

用戶評價

這本書的文字處理,簡直是一場精妙絕倫的語言實驗。它沒有華麗辭藻的堆砌,但每一個詞語的選擇都像是經過瞭最嚴苛的篩選和校準,精準得讓人心驚。我注意到作者非常偏愛使用那些看似矛盾或不協調的意象組閤,比如“沉默的喧囂”或者“清晰的模糊”,這種對立統一的手法,成功地在讀者的認知邊緣製造瞭一種張力,讓人在理解與睏惑之間徘徊。更絕妙的是,它在探討那些宏大主題時,總是能巧妙地錨定在極其微小的生活碎片上,比如一片掉落的葉子,或者一個不經意的咳嗽聲,通過這些“小點”,摺射齣宇宙的廣闊。這種“以小見大”的手法,讓原本可能顯得空泛的議題變得可觸摸、可感知。讀完某些篇章後,我甚至會下意識地去模仿作者的觀察角度,試著用那種新奇的視角去看待窗外的街景,這是一種非常難得的閱讀體驗——它不僅僅是閱讀文字,更是在重塑你感知世界的方式。

評分從個人情感投射的角度來看,這本書具有一種奇特的“共振”能力。它所描繪的許多情境,雖然在錶麵上可能離我的日常生活很遙遠,但在情感的底層邏輯上,卻有著驚人的契閤度。作者似乎擁有將個體微妙的、難以言喻的感受,提煉成精準文字的能力。我尤其欣賞它對“孤獨”的探討,那不是那種戲劇化的、令人憐憫的孤獨,而是一種清醒的、帶著尊嚴的獨立狀態。它探討瞭現代人如何在信息爆炸的環境中,依然固守住自己內心最後那片未被汙染的淨土。讀完後,我沒有感到被安慰,反而有一種被“理解”後的釋然,仿佛有人替我把那些混沌的情緒整理成瞭一條條清晰的脈絡。這種深層次的契閤,使得這本書不僅僅是文學作品,更像是一次私密的精神對話,它的重量感和深度,久久地停留在心頭,難以消散。

評分說實話,這本書的氛圍感營造是頂級的。它不是那種讓你一眼就能抓住故事主綫的作品,更像是一張鋪展開來的、帶著濕氣的舊照片,色調是沉鬱而內斂的,卻又在某處閃爍著不屈的光芒。那種彌漫在字裏行間的“在場感”非常強烈,你仿佛能聞到空氣中的灰塵味,感受到某種古老建築的陰涼。作者對於環境的描摹,超越瞭簡單的背景設置,那些建築、街道、甚至光影的變化,都成瞭情緒的載體和哲思的載體。我個人覺得,它探討的與其說是“人在世間”,不如說是“世界如何容納人”。很多地方讀起來,會讓人産生一種深刻的疏離感,但這種疏離並非全然的負麵,它提供瞭一個安全的距離,讓你能以旁觀者的身份,更冷靜地審視自身的處境。這種獨特的冷峻美學,是市麵上很多追求通俗易懂的作品所無法企及的。

評分那本書一翻開,我的思緒就被一下子拽進瞭那種獨特的語境裏。它不是那種傳統意義上的敘事,更像是一種意識的流動,作者似乎在用一種近乎喃喃自語的方式,構建瞭一個個半透明的場景。初讀時會有些吃力,因為節奏感非常跳躍,上一秒還在描繪著極其具象的物件,下一秒就躍升到瞭某種哲學層麵的探討。我特彆喜歡它對“時間”的處理,那種感覺不是綫性的流逝,而是像一塊被反復揉搓的橡皮泥,過去、現在、未來似乎同時存在於同一個呼吸之中。比如,他對“等待”的描繪,不是枯燥地描述等候的過程,而是將等待本身塑造成一個具有重量和質感的實體,讓你能真切地感受到那種時間的密度。這種寫法很考驗讀者的耐心,但一旦你適應瞭它的頻率,就會發現裏麵蘊含著一種驚人的生命力,仿佛所有的日常瑣碎都被賦予瞭一種近乎神性的光芒。它迫使你慢下來,去重新審視那些你以為早已看透的細節,那種細膩入微的觀察,常常讓人拍案叫絕,感覺自己仿佛被拉入瞭一個更深邃的內心迷宮。

評分這本書的結構設計,與其說是一本書,不如說是一座精心搭建的迷宮。它沒有明確的章節劃分,文本的推進更多依賴於情緒的起伏和意象的聯結。我讀到某些段落時,會有一種強烈的“迴響”感,前文的一個不經意提到的詞匯,可能在後半部以一種截然不同的麵貌再次齣現,形成一種螺鏇上升的閱讀體驗。這種復雜的互文性,要求讀者必須保持高度的專注,並且樂於在文本內部進行穿梭和連接。對於習慣瞭綫性閱讀的讀者來說,這無疑是一個挑戰,但對於願意投入時間去“解構”和“重建”意義的人來說,它提供的迴報是巨大的。每當你以為自己掌握瞭作者的思路時,他總能用一個意想不到的轉摺,將你的認知推嚮新的維度。這種“不確定性”正是其魅力所在,讓每一次重讀都可能帶來新的發現和感悟。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有