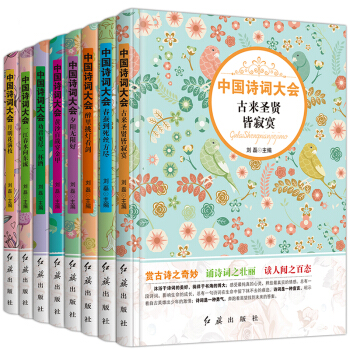

具体描述

- ISBN编号:9787020050338

- 作者:鲁迅 著

- 出版社:人民文学出版社

- 出版日期:2005.11

- 开本:大32开

- 图书卷数:全18卷

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>目录

第二卷 仿徨 野草 朝花夕拾 故事新编

第三卷 华盖集 华盖集续编 而巳集

第四卷 三闲集 二心集 南腔北调集

第五卷 伪自由书 准风月谈 花边文学

第六卷 且介亭杂文 且介亭杂文二集 且介亭杂文末编

第七卷 集外集 集外集拾遗

第八卷 集外集拾遗补编

第九卷 中国小说史略 汉文学史纲要

第十卷 古籍序跋集 译文序跋集

第十一卷 两地书 书信(1904-1926)

第十二卷 书信(1927-1933)

第十三卷 书信(1934-1935)

第十四卷 书信(1936 致外国人士)

第十五卷 日记(1912-1926)

>

内容推荐

随着20多年来人文科学和鲁迅研究的不断发展,专家、读者陆续发现1981年版的一些不足:鲁迅的佚文、佚信不断被发现,当时的注释有其历史的局限。此外,书中也有一些误植、误排的字。更重要的是,鲁迅研究取得的重要成果,应在全集中有所体现。新版《鲁迅全集》新在哪里?其修订原则是“以1981年版为基础,增补不足,修订错讹”。根据现在的定稿,新版《鲁迅全集》由原来的16卷增至18卷,书信、日记各增加了一卷,共计创作10卷,书信4卷,日记3卷,索引1卷,总字数约700万字。

用户评价

我是一个对中国现代文学史有着浓厚兴趣的业余研究者,过去零散地收集了一些鲁迅先生的单行本,但始终感觉缺乏一个完整的体系。这套十八卷的《全集》恰好填补了这个空白。最让我欣慰的是,它似乎收录了大量鲜为人知或被边缘化的书信和佚文(虽然我尚未全部核对完毕,但从目录的丰富性来看,它远超一般的选本)。阅读这些补充材料,能更立体地还原一个活生生的鲁迅,而不是仅仅停留在“民族魂”的符号层面。比如,他与友人的往来书信中,那些更日常、更私人化的思考,往往能折射出他作品背后更深层次的创作动机和心路历程。这种全景式的呈现,对于理解现代中国知识分子的困境与担当,有着不可替代的价值。

评分自从拥有这套《鲁迅全集》,我的阅读习惯发生了一些积极的改变。过去总想着“有空再看”,但面对这样一套精美的、权威的版本,便油然而生一种珍惜和迫切感。我不再满足于囫囵吞枣地浏览,而是开始细致地对照着查阅各种注脚(我希望这套书的注释系统足够详尽,能解决阅读中的所有疑难点)。鲁迅先生的杂文如同一面面棱镜,折射出国民性的弱点,而小说则如同一把把手术刀,精准地剖开社会肌理。这十八卷,为我提供了一个极其坚实可靠的平台,去重新审视中国近百年的历史进程和思想变迁。它带来的不仅仅是知识的积累,更是一种对独立思考和批判精神的持续激发,是精神食粮中的“硬通货”,无可替代。

评分说实话,我购买这套书之前,犹豫过价格,毕竟定价不菲,但拿到手后,立刻觉得物超所值。精装本的耐用性是平装本无法比拟的,鲁迅先生的作品是需要反复阅读、反复标记的,一套能够经得起时间考验的装帧,是值得投资的。我尤其关注的是校勘的准确性,毕竟鲁迅先生的文字,每一个标点、每一个措辞都蕴含着特殊的意味。这套书的印刷质量极高,纸张的颜色和质地都非常舒服,长时间阅读眼睛也不容易疲劳,这对于深入研读那些需要字斟句酌的段落至关重要。我发现,很多次我在阅读其他版本的作品时感到困惑的地方,对照这套全集后,那种微妙的语境和情感张力立刻就清晰起来了。它提供了一种沉浸式的阅读体验,让人仿佛能直接与那个时代的思想巨匠对话,那种精神上的满足感,是任何其他娱乐都无法替代的。

评分这套书的装帧设计,体现了一种低调的、内敛的中华美学。它没有使用那种花哨或浮夸的封面设计,而是选择了沉稳的色调和坚实的构造,这种朴素的庄重感,与鲁迅先生一贯的批判精神和严肃态度是高度契合的。我特意放在客厅的书架上,即便是路过的朋友,也能一眼看出这套书的分量。它不仅仅是阅读工具,更是一种文化符号的展示。打开书页,那清晰的字体和合理的行距,让阅读过程变成一种享受,而不是一种负担。我常常在晚上,泡上一杯清茶,在安静的灯光下,慢慢品味那些如匕首、如投枪般的文字,感受那种直击人心的力量。这种高质量的实体书,能培养出一种对文字和思想的尊重感,是电子阅读难以给予的仪式感。

评分这套精装本的《鲁迅全集》简直是文学爱好者的福音,光是捧在手里,那厚重和精致的质感就让人心生敬畏。我一直都在寻找一套能真正体现鲁迅先生思想深度和文学成就的权威版本,这套人民文学出版社的精装全集,从装帧的考究程度就能看出出版方的诚意。要知道,鲁迅先生的文章,尤其是那些犀利的杂文,需要反复咀嚼才能体会出字里行间的冷峻与灼热。我特别欣赏这种大开本的排版,文字疏朗有致,阅读起来丝毫没有压迫感,即便是那些篇幅较长、论述深刻的篇章,也能让人保持清晰的思路。而且,作为全集,它系统地梳理了鲁迅先生从早期探索到后期批判的全部创作脉络,这对于想进行系统性研究的读者来说,无疑是最好的工具书。我已经在书架上为它留出了最显眼的位置,每次翻开,都会被那种穿越时空的力量所震撼。这不仅仅是一套书,更像是一部承载着民族精神重量的文化遗产。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有