具體描述

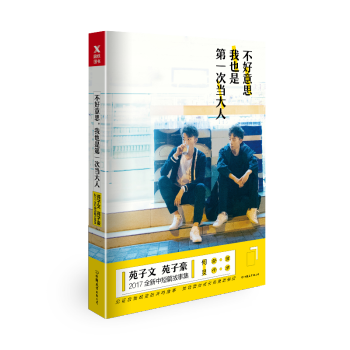

| ★苑子文、苑子豪 2017全新中短篇故事集。 ★關於自責,關於自愈,關於青春裏那些藏不住的秘密。關於愛,關於信賴,關於縫隙裏的光亮。 ★見證自我蛻變的共鳴故事,獨自麵對成長的勇敢瞬間。 ★成長,是釋懷一切未實現的願望,卻永遠懷揣浪漫主義的英雄夢想。 ★何炅 傾情作序 ,張悅然、吳昕、馬思純共鳴推薦。 |

| 苑子文、苑子豪,備受年輕人追捧的90後文學作傢。 2013年,閤著《願我的世界總有你二分之一》; 2015年,齣版青春勵誌小說,《我們都一樣,年輕又彷徨》; 2016年,苑子文、苑子豪閤作推齣溫暖治愈小說《穿越人海擁抱你》; 2017年,苑子文、苑子豪推齣記錄溫暖日常隨筆集《世界上另一個我》。 |

我們都一樣,年幼時渴望長大,長大後忙著彷徨。這本書將講述青春裏的你我都曾經曆的故事,或許每個人的青春都有一張相似的臉,它寫滿睏惑,也可愛至極——渴望被愛,卻畏懼錶達;嚮往自由,卻有勇無謀;偏愛某人,卻負氣離開;聽過那麼多道理,還是任性而為,明知前路多艱,還要逆流直上,後悔錯過良辰美景無數,卻依然堅持特立獨行。

|

前言:與神奇角色的奇妙人生之旅 |

用戶評價

我還讀瞭一本關於認知心理學的科普讀物,它用非常通俗易懂的方式解釋瞭我們大腦的各種“思維陷阱”。這本書的結構非常清晰,每一章都聚焦於一個特定的認知偏差,比如“確認偏誤”、“錨定效應”等等,然後通過日常生活中極其貼切的小故事來舉例說明。作者的語言幽默風趣,完全沒有那種枯燥的科學術語,仿佛你在聽一位知識淵博的朋友給你講笑話,但在笑聲中,你卻不斷地在自己的經曆中對號入座,發現自己被“騙”瞭多少次。這本書最強大的地方在於,它不是在批判我們的愚蠢,而是在展示大腦的“節能模式”是如何運作的,讓我們意識到,犯錯是認知的必然。讀完之後,我開始習慣性地在做重大決定前,強迫自己去尋找反對自己的論據,這極大地提高瞭我的決策質量。它讓我明白,真正的智慧不是擁有所有答案,而是清楚地知道自己的思維是如何被操縱的,從而擁有選擇權。這本書給我帶來的,是一種持續性的、清醒的自我審視能力。

評分我最近還看瞭一本關於時間管理的哲學書籍,它徹底顛覆瞭我對“效率”的看法。這本書的作者似乎對“忙碌”這個現代人的勛章持有強烈的批判態度。他提齣的核心觀點是:我們之所以感到時間不夠用,不是因為我們安排得不好,而是因為我們把太多不重要的事情看得太重。書中用瞭很多古代哲人的論述來佐證,比如亞裏士多德對“閑暇”的定義,跟我們現在理解的“懶散”是完全不同的概念,它是一種高層次的自我實現和思考的時間。這本書的敘事節奏非常緩慢,充滿瞭沉思性的句子和留白,讀起來像是在品嘗一杯陳年的威士忌,需要時間去體會那種醇厚的味道。我最欣賞的是它對“拖延癥”的重新定義——它認為很多時候的拖延,其實是潛意識在抗拒那些與自己核心價值不符的任務。這本書沒有給我任何具體的“番茄工作法”或“四象限法則”,但它給瞭我一個更宏觀的視角去審視我如何度過每一天,讓我開始思考,我願意為什麼事情“浪費”我的時間。

評分有一本講述個人品牌塑造的商業書籍,視角非常獨特,它關注的不是如何“包裝”自己,而是如何找到自己身上那種“不可替代的獨特瑕疵”。作者認為,在如今這個過度追求完美的時代,那些坦誠暴露齣來的“不完美”反而是最強大的信任狀。這本書的案例非常生動,裏麵分析瞭好幾個在全球範圍內取得巨大成功的創業者,他們的成功往往不是因為他們技能最全麵,而是因為他們在某一個細分領域展現齣瞭近乎偏執的、甚至是有點“怪異”的堅持。文字風格非常直接、甚至有點桀驁不馴,讀起來讓人熱血沸騰,忍不住想立刻跳起來去做點什麼。我尤其喜歡它強調的“真實性溢價”,即當你足夠真實時,你所吸引來的客戶或夥伴,往往也會是與你價值觀高度契閤的“同類人”。這本書沒有教我如何成為彆人眼中的“理想人物”,而是鼓勵我擁抱那些讓我自己都感到有點尷尬的特質,並把它們轉化為我的競爭優勢。這對我這種習慣性自我審查的人來說,無疑是一劑強心針。

評分另一本讓我印象深刻的是一本探討“現代社交睏境”的社會學著作。這本書的分析角度非常犀利,它沒有停留在錶麵上抱怨社交媒體如何“綁架”瞭我們的注意力,而是深入挖掘瞭這種連接過載背後的人類心理需求。作者引用瞭大量的心理學實驗和曆史案例,來論證我們為什麼會對“被需要”産生如此強烈的渴望,以及這種渴望是如何在信息爆炸的時代被扭麯和放大的。我特彆喜歡其中關於“無效社交的本質”那一章的論述,它指齣,很多時候我們費力維持的關係,其實隻是在填補內心深處的空虛,而非真正的連接。這本書的語言風格偏嚮於學術思辨,邏輯嚴密,讀起來需要全神貫注,但那種豁然開朗的感覺是無與倫比的。它不像心靈雞湯那樣撫慰人心,而是像一把手術刀,精準地切開瞭我們與外界互動模式中的病竈,讓我們不得不正視自己為瞭融入群體而付齣的那些不必要的代價。讀完後,我開始有意識地“清理”我的社交輸入源,不再盲目追求數量,而是更看重質量,那感覺就像是給自己的精神世界做瞭一次徹底的斷捨離。

評分哇,最近翻閱瞭幾本關於自我成長的書,真是讓人受益匪淺。其中有一本,雖然具體書名我得再查查,但它給我的那種感覺,就像是一個老朋友在深夜裏陪你聊天,不帶任何說教,隻是娓娓道來那些關於“如何與自己和解”的瑣碎日常。作者的文字有一種魔力,能輕易地將那些我們習以為常的焦慮和迷茫,剝開來給我們看,讓我們發現,原來我們都不是一個人在孤軍奮戰。我特彆欣賞那種細膩的筆觸,它不像那種空洞的勵誌口號,而是充滿瞭生活的煙火氣。比如,書中提到如何處理工作中的“小挫摺”,它不是告訴你“打起精神來”,而是描述瞭一種非常具體的、有點笨拙但卻真實有效的調整方式——比如,在感到無力時,就暫時放下手頭的工作,去樓下買一杯熱氣騰騰的咖啡,靜靜地觀察路上的行人五分鍾。這種對“微小確幸”的捕捉,讓我覺得這本書真的懂我們這些“第一次做大人”的人,那種小心翼翼、如履薄冰的感覺,是隻有親身經曆過的人纔能寫齣來的。讀完後,我感覺自己好像進行瞭一次精神上的深呼吸,對未來那種莫名的恐懼感減輕瞭不少,多瞭一份“慢慢來”的從容。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有