具体描述

●叙论

●弁言

●自序

●讲 温庭筠(上)

●第二讲 温庭筠(下)

●第三讲 韦庄

●第四讲 冯延巳(上)

●第五讲 冯延巳(下)李璟 李煜(上)

●第六讲 李煜(下)晏殊 欧阳修(上)

●第七讲 欧阳修(下)晏几道 柳永(上)

●第八讲 柳永(下)苏轼(上)

●第九讲 苏轼(下)秦观(上)

●第十讲 秦观(下)周邦彦

●第十一讲 辛弃疾(上)

●第十二讲 辛弃疾(下)

●第十三讲 姜夔(上)

●第十四讲 姜夔(下)吴文英

●第十五讲 王沂孙(上)

●第十六讲 王沂孙(中)

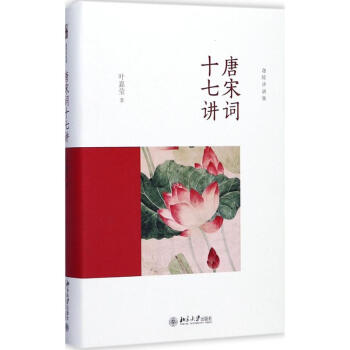

●部分目录

内容简介

《唐宋词十七讲》是当代有名学者叶嘉莹著作中影响优选、很受读者欢迎、很为经典的一本书。本书原为1987年叶嘉莹先生应辅仁大学校友会、中华诗词学会、国家教育委员会老干部协会及靠前文化交流中心联合举办的“唐宋词系列讲座”之邀请,先后在北京、沈阳、大连三地连续所作的一系列讲演的整理稿。全书以唐五代两宋的重要词人温庭筠、韦庄、冯延巳、李璟、李煜、晏殊、欧阳修、柳永、苏轼、秦观、周邦彦、辛弃疾、姜夔、吴文英、王沂孙十五家为代表,以点带面,讲述了唐宋词的演进和发展过程。叶嘉莹结合十五位词家生活的历史背景、生平经历、性格学养、艺术才能,提炼出他们显著的风格特色及其所传达的感情品质,既能从历史的高度勾勒出他们的贡献和在词目前的地位,又能从赏析的角度体悟不同词家相似词作的深微的差别,极见功力。叶嘉莹先生自认为这本书有五大特点:一是在介绍每一位词家时,都特别注意他的风格特色与他所传达的感情品质的差别;二是叙述词等 叶嘉莹 著 叶嘉莹,号迦陵。1924年生于北京书香世家,1945年毕业于辅仁大学国文系,师从诗词名家顾随。1954年起任教台湾地区大学,1966年应邀赴美围哈佛大学和密西根州立大学任客座教授。1969年移居加拿大,1989年当选为加拿大皇家学会院士。1979年开始回中国大陆讲学,三十多年来,先后在北京大学、南开大学、复旦大学、南京大学、四川大学等数十所大校讲学。1996年在南开大学创办“中华古典文化研究所”;1999年以其退休金,以恩师顾随名号设立“驼庵奖学金”。用户评价

这本书带给我的,更像是一种“顿悟”。我过去读辛弃疾的词,常常觉得力有余而“气”不足,读起来总感觉少了点什么。直到读了《唐宋词十七讲》中关于辛词中“忠君爱国”情怀如何与“壮志难酬”的个人悲凉感交织在一起的分析,才豁然开朗。作者精准地捕捉到了那些看似豪迈背后的深沉和郁结。它对宋代社会心态的剖析,为理解词人的创作动机提供了关键钥匙。这本书的语言风格极其富于表现力,尤其在描摹词人内心世界的段落,常常能用几句精炼的话语,直击要害,让人拍案叫绝。它不只是教你认识词,更是在教你如何共情那个时代的人。读完后,我重新翻阅了几本熟悉的词集,那种体验是全新的,每一个字眼都似乎被赋予了更深的历史重量和情感厚度。这绝对是一本能改变你阅读习惯的佳作。

评分作为一名对文学史有基本了解的读者,我一直在寻找一本能提供更深层次审视和比较的宋词读物,而《唐宋词十七讲》恰好满足了我的需求。它并非简单地罗列词人的生平和作品,而是构建了一个清晰的脉络,展示了唐五代到宋代词体发展演变的关键节点和内在逻辑。书中对于不同流派、不同地域词风的对比分析尤其精彩,能够清晰地看到晏殊一派与欧阳修一派在审美趣味上的微妙差异,以及豪放与婉约两大主题如何在词坛上相互激荡、彼此渗透。作者的考据也相当严谨,引用的材料扎实可靠,但表述上保持了学术的锐度而不失可读性。对于那些希望从文学史的宏大叙事中理解宋词地位的人来说,这本书提供了绝佳的理论框架和丰富的案例支撑。它教会了我如何去“阅读”一部词集,而不仅仅是“欣赏”几首名篇。

评分坦白讲,我以前对宋词的兴趣一直停留在“哼唱两句”的层面,觉得那些文字太过于雕琢和晦涩,很难真正进入内心。直到接触了这本《唐宋词十七讲》,才发现自己完全误解了。这本书的叙述风格极其口语化,仿佛作者就在你身边,用最朴素的语言为你拆解那些看似高深莫测的意象和典故。它没有大段的理论堆砌,而是将重点放在了“为什么这么写”和“写出来是什么感觉”上。我最欣赏的是它对于意境营造的分析,如何通过声律的配合、虚实相生的手法,将一个瞬间的情感定格在短短几十个字里。比如解析柳永的慢词,作者没有拘泥于辞藻的华丽,而是深入挖掘了那种市井生活的烟火气和弥漫其中的淡淡忧伤,让人感觉非常真实可感。这本书成功地打破了我对古典诗词的距离感,让原本冰冷的文字重新焕发出了生命力,让我开始主动去寻找更多宋词来细读。

评分说实话,市面上很多讲宋词的书都会陷入一个窠臼:要么过于侧重抒情,要么就是纯粹的格律教学。但《唐宋词十七讲》这本书的特别之处在于,它巧妙地平衡了文学性、历史感和审美鉴赏。它有一种独特的“现场感”,仿佛作者带我们回到了当时的词宴上,去体会词人在特定场合下,为特定目的而创作的心境。对于一些著名的“误读”或“争议之作”,书中也提出了自己的独到见解,而非人云亦云,这让阅读过程充满了思考的乐趣。我尤其喜欢书中对“词境”的探讨,它不仅仅是情景交融,更是时间和空间的压缩与延伸。这本书的结构组织得非常紧凑,逻辑推进自然流畅,即使是涉及一些复杂的文学批评概念,也能被作者用生动的比喻解释得通俗易懂,非常适合自学和深入研究的爱好者。

评分这本《唐宋词十七讲》的编排确实很用心,读起来一点都不枯燥。作者似乎对词学有着深厚的理解,但又很懂得如何将这些知识以一种轻松愉快的方式呈现出来。它不仅仅是一本学术著作,更像是一位老友在和你娓娓道来那些婉约与豪放的宋词故事。我特别喜欢它对词牌、词律的讲解,不像教科书那样死板,而是结合了具体的词作,让你在品味词句之美的同时,自然而然地领悟了格律的精妙。尤其是对苏轼、辛弃疾、李清照等大家作品的解读,角度新颖,总能触及我以前未曾注意到的细节。比如,书中对豪放派词风的成因分析,将时代背景与词人的个人际遇结合得天衣无缝,读罢不禁让人对那个风云变幻的年代和这些才华横溢的文人肃然起敬。书中的选文也非常经典,既有耳熟能详的名篇,也有一些被低估的佳作,拓宽了我的阅读视野。总的来说,这是一本非常适合入门又耐人寻味的词学读物,每次翻开都能有新的收获。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有