具体描述

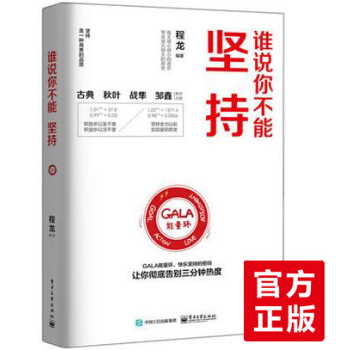

| 谁说你不能坚持 | ||

| 定价 | 35.80 | |

| 出版社 | 电子工业出版社 | |

| 版次 | 01 | |

| 出版时间 | 2017年01月 | |

| 开本 | 32开 | |

| 作者 | 程龙 著 | |

| 装帧 | 平装 | |

| 页数 | 248 | |

| 字数 | 0 | |

| ISBN编码 | 9787121300073 | |

目 录

contents

章 Goal:目标… ……………………… 21

自己到底想要什么… …………………………21

把大目标分解为阶段性目标… ………………27

设定有挑战但可实现的目标… ………………31

找到实现目标的标杆… ………………………33

1. 领导力发展的标杆……………………… 34

2. 培训师之路的标杆……………………… 35

3. 出书的标杆……………………………… 36

成为别人的标杆… ……………………………38

把对手设为目标… ………………………39

把优先级留给重要的事… ……………40

内化实践… ……………………………………43

One More Thing…………………………………44

故事& 分享… …………………………………46

人这一生,需要疯狂一把……………… 46

一直坚持的创业梦……………………… 49

成功的路上一点也不拥挤……………… 54

第二章Action:行动… ……………………… 57

我们应该去做什么… …………………………57

1. 认清自己的现状………………………… 57

2. 去做可以累积的事……………………… 60

3. 去做有挑战的事………………………… 63

4. 每天要HAIO―嗨喔… ……………… 67

如何让自己行动起来… ………………………78

1. 当你纠结要不要做时,那就去做……… 79

2. 降低启动成本…………………………… 80

3. 启动前不要想着追求完美……………… 81

4. 创建自己的启动仪式…………………… 82

5. 设置截止点……………………………… 84

6. 愿意付费,购买动力…………………… 86

7. 玩一把坚持当铺………………………… 88

8. 把钻戒丢过栅栏………………………… 90

做行动的超人… ………………………………93

1. 制作自己的“ HAIO 量到质变表”……… 93

2. 行动中保持极专注…………………… 96

3. 充分利用碎片时间……………………… 98

内化实践… ………………………………… 102

One More Thing……………………………… 102

故事& 分享………………………………… 104

健康:早起的力量……………………… 104

心态:我的心态观……………………… 108

输入:爱读者宣言……………………… 111

输出:晨间日记………………………… 116

第三章 Love:热爱… ……………………… 120

社交… ……………………………………… 121

社群… ……………………………………… 125

参与感… …………………………………… 129

责任感… …………………………………… 133

成就感… …………………………………… 136

愉悦感… …………………………………… 142

内化实践… ………………………………… 145

One More Thing……………………………… 145

故事& 分享………………………………… 147

我和思维导图………………………… 147

当时之坚持,之热爱…………… 152

在婚姻里,种一颗爱情的

“奇迹苹果”……………… 155

育儿路上的美好坚持… ………………… 164

第四章 Adjustment:调整… …………………… 175

坚持周期… ………………………………… 176

1. 兴奋期………………………………… 177

2. 衰退期………………………………… 177

3. 倦怠期………………………………… 177

4. 重启期………………………………… 178

5. 成就期………………………………… 179

6. 平静期………………………………… 179

突破倦怠期的7 个方法… ………………… 180

1. 困了累了,就休息一下……………… 180

2. 给自己重新开始的机会……………… 181

3. 调整“Goal:目标”… ……………… 184

4. 调整“Action:行动”………………… 185

5. 调整“Love:热爱”:让“二社四感”

成为坚持能量站……… 186

6. 升级格局和目标……………………… 188

7. 回顾GAL,与内心对话,勿忘初心…… 191

One More Thing……………………………… 193

内化实践… ………………………………… 194

故事& 分享………………………………… 198

坚持不抱怨…………………………… 198

从胖子到型男的蜕变………………… 202

第五章 GALA 能量环融会贯通…………… 215

故事& 分享………………………………… 218

初心为始,坚持为终………………… 218

我想要孩子…………………………… 222

你,是我的呼吸……………………… 232

The Last Thing… …………………………… 238

这可能是一本给你带来巨大改变的图书,可以帮你彻底告别三分钟热度,让你真正找到一生热爱的事情,并持之以恒地快乐坚持。本书不仅仅是一本个人成长书,还有健康的生活方式,可以让你的生活充满活力;这里有巧妙的心理学运用,可以让你的心态越来越好;这里有润物细无声的爱情滋养剂,可以让你的夫妻关系更和谐;这里有育儿路上的美好坚持方法,可以让你的子关系更融洽…….本书不仅仅有方法论――GALA能量环,还有行动指导,而且有很多来自身边人的真实故事,*重要的是简单、接地气、易吸收,可以让你行动起来,并坚持,进而产生量到质的改变,在提升个人能力的同时,全方面提高你的幸福指数。这是一本能帮助你养生中*好习惯、*高品质?――""坚持”的好书。"

职业培训师坚持星球创始人《演讲达人成长记》作者Toastmasters(头马)国际演讲会85大区区长、亚洲区顾问

用户评价

这本书,说实话,我拿到手的时候其实是抱着一种将信将疑的态度。我是一个拖延症晚期患者,尝试过无数“自律手册”、“时间管理秘籍”,最后都成了书架上的摆设。这本书的封面设计其实挺朴实的,没有那种浮夸的成功学口号,反而透露着一种沉稳的气息。我记得我翻开第一页,作者的开篇并没有直接给出什么“独家秘方”,而是先用一个很生活化的例子,描述了一个人是如何在无数个“明天再做”中迷失自己的。那种细腻的心理刻画,简直就像是照镜子,让我瞬间有了共鸣。接下来的内容,更像是老朋友在推心置腹地聊天,而不是高高在上的说教。它没有强迫你去“成为”一个完美的人,而是引导你去理解“为什么”你坚持不下去。特别是关于情绪管理和自我对话的那几个章节,我感觉作者非常理解现代人那种被各种信息轰炸后产生的焦虑和自我怀疑。我以前总觉得,坚持需要强大的意志力,这本书却让我明白,其实坚持更像是一种环境的塑造和习惯的构建。它教我的不是如何去“战胜”懒惰,而是如何去“设计”一个让懒惰无处遁形的环境。读完后,我并没有立刻变成一个每天五点起床的“时间管理大师”,但至少,我开始能察觉到自己退缩的那个瞬间,并且知道该如何温和地拉住自己,重新回到正轨。这种“觉察”的提升,比任何激烈的口号都来得更有力量。

评分这本书的阅读体验,对我来说,是一次非常独特的“内心重塑”之旅。我尤其欣赏作者处理“失败”的态度。很多励志书籍把失败描绘成洪水猛兽,要我们避之不及,但这本似乎更愿意把失败当作一次数据收集的机会。我记得有一段文字,提到我们不要为一次半途而废感到羞愧,而是要像科学家一样去分析:“这次的失败,是因为目标定得太大,还是因为外部干扰过多,又或者,是因为内在的驱动力燃料不足?”这种冷静、去情感化的分析方式,极大地减轻了我对“搞砸了”的恐惧感。我过去一旦开始一件事情,如果不能立即看到显著成果,就会立刻产生强烈的自我否定,然后干脆放弃。这本书教会我用“迭代”的思维来看待自己的进步,今天比昨天多坚持了五分钟,那就是胜利,而不是因为没有完成原定的一个小时而感到挫败。它提供的工具箱里,装的不是那种“一劳永逸”的万能钥匙,而是一堆可以根据不同情境灵活组合的小工具:一个关于“最小可行性行动”的理念,一个关于“锚定效应”的应用,还有几个非常实用的“情绪缓冲垫”。我开始尝试用那些“缓冲垫”,在感到想放弃的临界点,先给自己一个五分钟的喘息时间,通常,这五分钟就足够让我的理智重新上线了。这本书的价值在于,它将宏大的“自律”概念,分解成了无数个可以日常执行的、毫不费力的微小动作。

评分说实话,我之前看这类书籍,总觉得它们要么太理论化,引经据典的太多,读起来费劲;要么就是太鸡汤,读完一腔热血,第二天照旧。这本书的平衡点掌握得非常好。它的理论基础扎实,但所有的理论都被转化成了非常接地气的、可以马上应用到办公室或者家庭生活中的场景里。我印象最深的是它关于“承诺与一致性”的阐述。作者没有空泛地说“你要信守承诺”,而是深入分析了我们对外界承诺和对自己承诺的心理差异。我发现自己很容易为了不得罪人而对别人做出承诺,却在为自己规划目标时,给自己留下了巨大的“反悔余地”。书中提供了一个“内部契约”的设定方法,要求我们把对自己的承诺,用类似法律条文的精确性写下来,并且附带一个“违约后果”(当然这个后果是自己设定的,比如“如果我今天不完成报告,明天就不能看新出的那部电影”)。这个小小的仪式感,竟然极大地提高了我的执行力。这不再是空想,而是一个有约束力的游戏。我喜欢这种将心理学原理转化为实际操作步骤的清晰度。它不是在告诉我“应该”做什么,而是在展示“如何”操作,这种“how-to”的视角,才是真正能改变行为的关键。

评分我必须承认,这本书最让我感到惊喜的是它的“弹性”和“人情味”。在很多关于自律的书籍中,完美主义往往被当作敌人,但这本书没有简单地将它妖魔化。作者承认,对高质量的追求本身是一种驱动力,问题在于我们如何管理这种追求的“超载”。他提出了一个概念,叫做“质量锚点”,意思是在开始一项任务时,先确定一个“合格线”,而不是一开始就冲着“完美”去。一旦达到了这个“合格线”,我们就需要立刻给自己一个积极反馈,然后决定是继续优化,还是立刻切换到下一个任务。这个方法完美地平衡了效率和质量的需求。它防止了我们陷入“细节修改的泥潭”而无法推进,同时也满足了我们内心对成果质量的基本要求。此外,这本书对于“如何处理自我批评”的部分写得非常深刻。它不提倡盲目的自我肯定,而是教我们如何建立一个“建设性的内部批评家”。这个批评家是帮助你进步的伙伴,而不是随时准备给你判刑的法官。通过这本书,我学会了把“我做砸了”变成“我下次可以改进的地方是哪几个”,这种视角转换,让坚持的道路不再布满荆棘,而是铺满了可以学习和成长的里程碑。这本书,确实是近年来我读到的,最能切实改变我日常习惯的一本个人成长读物。

评分这本书的叙事风格非常个人化,读起来一点都不枯燥,更像是作者在分享他自己多年摸爬滚打的经验教训。我特别喜欢其中穿插的一些小故事,那些故事的主角都不是什么了不起的成功人士,而是一些和我一样,在平凡生活中挣扎着想要进步的普通人。比如,那个因为总是无法早起而深感挫败的图书管理员,或是那个因为无法拒绝同事的临时请求而导致自己的核心工作被耽搁的程序员。这些故事的代入感极强,让我感觉自己不是在被教育,而是在被理解。特别是关于“精力管理”的那一部分,作者没有谈什么高深的生物钟理论,而是非常务实地指出,很多人不是没有时间,而是把宝贵的“高能时间”浪费在了低价值的事务上,比如无意义的社交媒体刷新或者回复那些不紧急的邮件。他建议我们进行一个“精力日志”的记录,找出自己一天中效率最高的“黄金三小时”,然后像保护钻石一样保护那段时间不被任何人打扰。这对我触动很大,我以前总是一到工作台就习惯性地打开所有通讯软件“待命”,现在我学会了设置“专注时段”,让外界知道我此刻是“离线”的。这种尊重自己精力周期的观点,让“坚持”这件事变得更可持续,不那么像一场消耗战。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有