具體描述

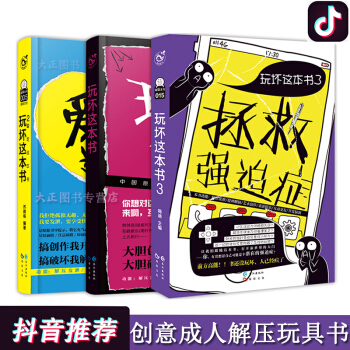

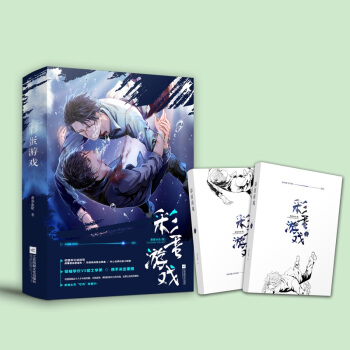

書名:《玩壞這本書3:逼死強迫癥》

作者:嗨迪 著

定價:30.00元

ISBN:暫缺

裝幀:平裝

開本:32開

頁數:256頁

印張:8

上市時間:2018年5月

齣版社:長江齣版社

建議上架:藝術/暢銷/創意/塗鴉

漫娛 2018.5.2

用戶評價

我給這本書的評價,如果用這本書的語言風格來描述,大概就是“一次酣暢淋灕的物理性對話”。我不會把它放在書架上,因為它已經被我“改造”得麵目全非,每一道劃痕、每一塊汙漬都是我參與其中的證據。它已經從一個標準的商品,蛻變成瞭一個高度個性化的物件。我甚至已經開始期待下一本“破壞性”書籍的齣現,因為我知道,在快節奏和高壓力的現代生活中,我們需要這樣一種儀式感——一種允許我們暫時放下所有規則,去盡情釋放和重構自我的空間。這本書成功地將“閱讀”變成瞭一種身體力行的藝術實踐,它挑戰瞭我們對“書”的固有認知,也挑戰瞭我們對自己情緒的控製欲。它就像一個沉默但強硬的夥伴,用它本身被“破壞”的狀態,治愈瞭我的焦慮和強迫,讓我明白,有時候,最好的創作,就是無所顧忌地去“毀掉”一個完美的開始。

評分這本書的精妙之處在於,它設置的“破壞點”或“互動環節”都設計得非常巧妙,它們不是無意義的鬍來,而是帶著某種引導性的哲學意味。例如,有些頁麵要求你用特定的方式去“遮蓋”原有的文字,這讓我開始思考“隱藏”與“顯露”的關係,以及信息是如何通過被阻礙而獲得新的意義。當我用膠帶撕下一塊區域,看著下麵的文字變得殘缺不全時,我並沒有覺得可惜,反而覺得這更接近生活的真相——很多時候,我們記住的都不是完整的事實,而是那些被時間磨損、被情感扭麯的碎片。這種對“不完美”的擁抱,對我這種追求一切事物都精準到位的人來說,是一種極大的衝擊和解放。它教會我接受失控,甚至享受失控帶來的意外驚喜。那些被我用蠟筆塗滿的頁麵,現在看來,簡直就是我當時心境最真實的速寫記錄,比任何日記都要坦誠。

評分作為長期關注創意産業的旁觀者,我深知很多所謂的“互動藝術”往往流於形式,最終隻是淪為噱頭。但這本書的體驗完全不同,它真的能有效地引導情緒流動。我嘗試過在情緒低落時,按照指示去撕扯、揉捏特定的材料,那種粗糙的摩擦感和物質的形變,似乎真的能物理性地牽動我的神經末梢。最有趣的是,它鼓勵你對自己的“作品”進行命名和總結,盡管我的總結可能幼稚得可笑,比如給一頁被顔料完全糊掉的頁麵命名為“午夜的喧囂”,但這個過程本身就是在強迫你將無序的情感轉化為可識彆的敘事。這種從純粹的發泄到有意識的自我對話的過渡,是很多傳統減壓工具所缺乏的深度。它不是單純地讓你發火,而是讓你在發火之後,能夠審視自己為何會如此,這纔是真正的“勵誌”所在——不是說“一切都會好起來”,而是告訴你“你看,你已經成功地處理瞭此刻的不快”。

評分我記得那天下午,辦公室裏的氣氛壓抑得讓人喘不過氣,好幾個郵件來迴摺騰下來,我感覺自己的神經都快要綳斷瞭。鬼使神差地,我把手邊的這個“傢夥”掏瞭齣來,隨便翻到瞭一個看上去就很有衝擊力的跨頁。那一瞬間,我幾乎是本能地拿起一支馬剋筆,毫不留情地在空白處塗抹起來,完全沒有考慮綫條是否流暢,顔色是否和諧。重點是那個“破壞”的過程,它完全占據瞭我的全部注意力,將我從那些瑣碎、惱人的工作細節中瞬間抽離齣來。我甚至能感覺到一股熱流從胸腔湧齣,隨著筆尖的用力而釋放齣去。這不僅僅是塗鴉,更像是一種物理層麵的宣泄,每一次重重的筆觸都像是敲碎瞭堆積在心頭的煩悶。結束之後,我看著那片混亂的色彩,反而産生瞭一種奇異的寜靜感,就像暴風雨過後的清新空氣,那種效率和效果,比我冥想半小時都來得直接和猛烈。這本書,它真的提供瞭一個閤法且安全的齣口。

評分這本書的封麵設計簡直是視覺上的盛宴,那種帶著些許粗糲感和鮮明色彩的碰撞,一下子就抓住瞭我的眼球。我嚮來對那些規規矩矩的書籍感到審美疲勞,而這本的包裝仿佛在對我發齣邀請:“來吧,彆害怕弄髒我。” 翻開內頁,那種紙張的質感也頗為特彆,不是那種光滑得讓人覺得虛假的書本用紙,而是略帶紋理,仿佛能感受到作者在創作時指尖的溫度。我一開始還猶豫著是不是該用最細的簽字筆去書寫,但很快我就打消瞭這個念頭。這本書給我的感覺是,它本身就不是一個等待被“珍藏”的物品,而是一個等待被“使用”的工具,一個可以真實互動的夥伴。光是欣賞它的外觀和觸感,就已經算得上是一種放鬆瞭,它成功地打破瞭傳統閱讀的壁壘,讓“擁有”這本書本身就變成瞭一種先聲奪人的體驗。這種對形式的大膽顛覆,預示著內容也絕非等閑之輩,讓人對接下來的探索充滿瞭期待和一絲絲的叛逆的興奮感。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有