具体描述

【拍前必读】:

本店销售的书籍品相可能因为存放时间长短关系会有成色不等,请放心选购。

付款后,不缺货的情况下,48小时内发货,如有缺货的情况下,我们会及时在聊天窗口给您留言告知。

发货地北京,一般情况下发货后同城次日可以到达,省外具体以快递公司运输为准。

望每位读者在收货的时候要验货,有什么意外可以拒签,这是对您们权益的保护。

注意:节假日全体放假,请自助下单;如需帮助请及时与我们联系。祝您购物愉快!商家热线:010-57272736

基本信息

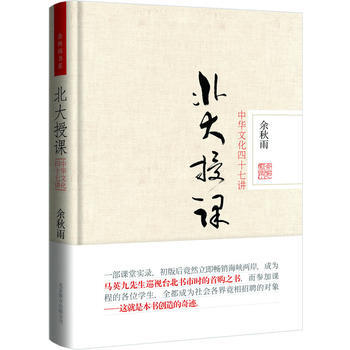

书名:北大授课:中华文化四十七讲(精装本)

定价:58.00元

作者:余秋雨

出版社:北京联合出版公司

出版日期:2013-12-01

ISBN:9787550216600

字数:

页码:

版次:1

装帧:精装

开本:

商品重量:0.663kg

编辑推荐

一门好的课程,是生命与生命的碰撞。——余秋雨

轰动海峡两岸、三年畅销百万册。马巡视台北书市首购之书。

余秋雨心中**中华文化史定本。

全新增订!珍藏**!

走进北大,跟随余秋雨,开始激荡人心的中华文化之旅。

*才思敏捷的课堂讨论,*诚恳的生命应答,*难以忘怀的47堂课。

愿你的心中也永远有这样一个教室,有所热爱、有所思考、有所感悟。

内容提要

一部课堂实录,初版后竟然立即畅销海峡两岸,成为马先生巡视台北书市时的首购之书,而参加课程的各位学生,全都成为社会各界竞相招聘的对象——这就是本书创造的奇迹。

文化史家潘之刚教授说:“此为平生所见有高度、有裁断,又有趣味的中国文化史。环顾身旁,从中学生到老学者都爱不释手。”

本书前半部分,是北京大学学生、台湾大学学生与余秋雨先生之间迅如雷电的“闪问”、“闪答”,涉及当代社会大量艰涩的话题。但一来一往之间,却显得那么干脆、痛快、幽默,充满了阅读愉悦,被评论家誉为“高速运动状态下撞击出来的文化哲学”。

这本新版,比以前的版本又增加了很多全新的内容。

目录

部分 闪问

北大的闪问

巨人的性格和脾气

可疑的“精神价值”

“枯燥文本”和“戏谑文本”

语言能力训练班

文化的定义

评判社会言论

“掏浆糊”

台大的闪问

两岸文化

一些误解

文化走向

一句话问题

第二部分 课程

课 童年的歌声

第二课 文明的咒语

第三课 那里没有路标

第四课 文明的胎记

第五课 稷下学宫和雅典学院

第六课 人类文明的早期分工

第七课 世界性的

第八课 让我解释几句

第九课 寻找真实的孔子

第十课 一路冷遇成就的

第十一课 黄昏晚风萧瑟

第十二课 君子的修身与治国

第十三课 关于下一项记忆的争论

第十四课 一个让我们惭愧的名字

第十五课 中国会不会因他而走另一条路

第十六课 诸子百家中文学品质高的人

第十七课 一个难解的世界奇迹

第十八课 长江推举他出场

第十九课 生活在别处

第二十课 何为诗人

第二十一课 “二十四史”的起点

第二十二课 汉武帝的大地遇到了司马迁的目光

第二十三棵 《史记》的叙事魅力

第二十四课 失落了的文笔

第二十五课 混乱和美丽同在

第二十六课 如果换了文学眼光,三国地图就完全改变了

第二十七课 中国历史上奇特的一群文人

第二十八课 一座默默无声的高峰

第二十九课 光耀千古的三百二十四个字

第三十课 个知名画家

第三十一课 因谦恭而参与

第三十二课 凉州风范

第三十三课 中华文化为什么会接纳佛教

第三十四课 文明的制高点

第三十五课 盛唐是一种心态

第三十六课 诗人排序

第三十七课 对弈

第三十八课 没有人救他们

第三十九课 多记一个名字

第四十课 夕阳下的诗意

第四十一课 精雅大汇集

第四十二课 一群疲惫的文学大师

第四十三课 九十年的尘埃

第四十四课 文化下的沉闷

第四十五课 五百年斯文所寄

第四十六课 远方的目光

第四十七课 太不容易了

告别

作者介绍

一九四六年生,浙江人。早在二十世纪八十年代中期,经由教育文化界的多次民意测验和专家推举,成为当时中国大陆年轻的高校校长,并任上海市中文专业教授评审组组长,兼艺术专业教授评审组组长。曾获“*突出贡献专家”“上海十大高教精英”“中国值得尊敬的文化人物”等荣誉称号。

二十多年前毅然辞去一切行政职务和高位任命,孤身一人考察并阐释中华文明诸多被埋没的重要遗址。这些遗址就此受到保护和弘扬,他也被公认为当代中国重新梳理传统文化的主要代表人物。所写作品,开创了“文化大散文”的一代文风,追摹者众多。

二十世纪末,又冒着生命危险贴地穿越数万公里考察人类重要的文明故地,对当代世界文明作出了一系列全新思考和紧迫提醒。在这个过程中所写的书籍,长期位居全球华文书排行榜前列。仅在台湾一地,就囊括了“白金作家奖”“桂冠文学家奖”“读书人*书奖”“金石堂有影响力书奖”等一系列重大奖项。

以高层级的思考性作品,创造了二十年的畅销奇迹。直至二○一○年一月,发行量*的《扬子晚报》和江苏教育出版社在全国各省青年学生中票选“谁是您喜爱的当代作家”,他仍然名列,且遥遥。

联合国教科文组织、北京大学、《中华英才》杂志等机构一再为他颁奖,表彰他“把深入研究、亲临考察、有效传播三方面合于一体”,是“文采、学问、哲思、演讲皆臻高位的当代巨匠”。

自二○○二年起,赴美国哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、纽约大学、华盛顿国会图书馆讲授“中华宏观文化史”“中外文化对比史”等课题,广受好评。二○○八年,上海市教育委员会颁授成立“余秋雨大师工作室”。近几年,兼任香港浸会大学人文奠基教授、香港凤凰卫视首席文化顾问、澳门科技大学人文艺术学院院长。(陈羽)

文摘

序言

用户评价

这本书的书名《正版成北大授课:中华文化四十七讲(精装本)9787550216600余秋雨》,第一眼吸引我的,是“北大授课”这几个字,它传递了一种高质量、高水准的学术信息,让人对内容的深度和广度有了很高的预期。接着,“中华文化四十七讲”则进一步勾勒出这本书的结构和内容范围,让我联想到这是一次系统、全面的文化梳理,每一讲都像是一个独立的模块,共同构建起对中华文化的完整认知。我猜测,这本书会从多个维度去解析中华文化,可能包括哲学思想、历史演进、艺术成就、社会习俗,甚至是民族精神的形成等等。我期待它能够帮助我理清那些关于中国传统文化的模糊概念,比如“和而不同”、“天人合一”等,究竟意味着什么,它们是如何体现在中国人的日常生活和思维方式中的。同时,我也希望通过这本书,能够更深刻地理解中华文化在历经数千年演变后,依然保持着强大的生命力和影响力,并在现代社会焕发新的生机。

评分这本《中华文化四十七讲》的书名,光是看到“北大授课”这几个字,就让人肃然起敬,仿佛能闻到一股浓郁的书香和学术气息扑面而来。作为一名普通读者,我对中华文化的了解,更多是零散的、片段式的,像是在广袤的海洋中漂泊,偶尔触碰到一些闪亮的贝壳,却很难勾勒出整个海洋的全貌。这本精装本,从名字上看,就预示着它提供的是一种系统性的、深入的讲解,而不是浅尝辄止的介绍。它承诺的“四十七讲”,听起来就内容丰富,涵盖面广。我设想,每一次“讲”都像一次精致的雕琢,将中华文化繁复的枝蔓梳理得井井有条,将那些看似晦涩难懂的典故和思想,用清晰的语言娓娓道来。我尤其好奇,北大教授是如何将那些深邃的哲学、悠久的历史、精美的艺术,以及潜移默化影响着我们民族精神的种种观念,以一种引人入胜的方式呈现给大众的。这不仅仅是知识的传递,更是一种文化的传承,一种对民族根脉的追寻。拿到这本书,我仿佛不是在翻阅一本单纯的书籍,而是在进行一场穿越时空的对话,与古圣先贤对话,与中华文明的脉络对话,感受那份厚重与辉煌。

评分这本书的书名,带着一种庄重而又充满魅力的气息。它不仅仅是一本书,更像是一扇窗,能够让我们窥见中华文化那博大精深的内在世界。我常常觉得,我们当代人,虽然生活在物质极大丰富的时代,但有时却会感到精神上的迷失,对于“我是谁”、“我们从哪里来”这些根本性的问题,答案似乎变得模糊。而中华文化,恰恰蕴含着丰富的精神资源,能够给予我们指引和力量。《中华文化四十七讲》这个名字,让我联想到一系列精心编排的讲座,每一讲都像是一场思想的盛宴,由一位学识渊博的学者主讲,将复杂的概念化繁为简,用生动有趣的语言,引领我们进入中华文化的世界。我尤其期待,这本书能够帮助我理解那些流传千古的经典,那些影响了几代人的价值观,以及那些渗透在中国人骨子里的思维方式和行为习惯。我相信,通过阅读这本书,我能更好地认识自己,认识我们的民族,从而在纷繁的世界中找到自己的定位。

评分我一直对历史和哲学有着浓厚的兴趣,尤其关注那些能够塑造一个民族性格和思维方式的深层原因。中华文化,作为世界上最古老、最独特、生命力最顽强的文化之一,其背后蕴含的智慧和力量,一直让我着迷。当我看到《中华文化四十七讲》这本书时,我的第一反应就是它或许能填补我在这方面的知识空白。书名中的“四十七讲”,听起来就像是一套精心设计的课程,每一个讲次都聚焦于中华文化的一个侧面,或者一个重要议题。我希望它能够带领我,从宏观的视野出发,去理解中华文化的起源、发展及其在世界文明中的独特性。我期待它能深入浅出地解析那些影响深远的思想流派,比如儒家、道家、法家等等,是如何在历史的长河中演变,又如何渗透到我们今天的社会生活和价值观念之中。同时,我也希望能通过这本书,了解到中华文化在艺术、文学、科技、哲学等各个领域的独特贡献和发展轨迹,从而更全面、更深刻地认识我们所处的文明。

评分购买这本书,很大程度上是被它所传达的一种“权威性”和“深度”所吸引。当一本书标榜“北大授课”,并以“四十七讲”这样明确的结构呈现时,它就已经在读者心中建立起一种期待:这不会是那些泛泛而谈的书籍,而是经过精心打磨、有条理、有深度的知识体系。我脑海中浮现的是一个个知识点被清晰地梳理出来,像一张张思维导图,将复杂的中华文化脉络一一展现。我希望这本书能够带我认识中华文化的核心价值,例如“仁”、“义”、“礼”、“智”、“信”等,不仅仅是字面上的理解,更是它们在历史上的实践,以及在当代的意义。同时,我也对书中可能涉及到的文化符号、历史事件、文学艺术等内容充满好奇,期待作者能够用一种独特而富有洞察力的视角,去解读它们背后的文化内涵。这本书,对我而言,不仅仅是阅读,更是一次系统的学习和精神的滋养。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![【中商原版】[港台原版]地文誌:追憶香港地方與文學/陳智德/聯經出版/香港文化史 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/28058917143/5aea1ebeN0a21e703.jpg)

![《菊花与刀》 [美] 鲁思·本尼迪克特,晏榕, 光明日报出版社 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/28078986131/5af40dc8N74e626d7.jpg)