具体描述

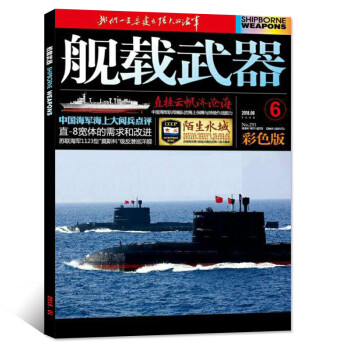

舰载武器杂志彩色版 2018年6月

用户评价

书名:舰载武器杂志彩色版 2018年6月 【单本】 这本书的封面设计就足够吸引眼球了,那种充满力量感和现代科技感的画面,一下子就把我拉进了那个充满硝烟和钢铁的世界。我一直对军事装备,尤其是海军舰艇和飞机非常有兴趣,总觉得它们代表着国家的力量和科技的巅峰。所以,当我在书店里看到这本《舰载武器杂志彩色版》,而且是2018年6月的特刊时,我的好奇心瞬间就被点燃了。我翻看了几页,那些精美的图片,以及关于舰载武器的详细介绍,让我立刻决定要把它带回家。虽然我还没有来得及深入阅读,但仅从目录和部分图文预览,我就已经能感受到它蕴含的丰富信息。我尤其期待里面关于最新一代航空母舰搭载的舰载机性能分析,以及不同国家海军的武器发展战略对比。我想,这本杂志的出现,无疑会为像我一样热爱军事的读者提供一个绝佳的学习和欣赏平台。它的出版,不仅是对军事爱好者的回馈,更是对我们了解和关注国防科技发展的一种积极推动。我非常期待接下来能深入阅读,去探索那些令人震撼的舰载武器的奥秘。

评分拿到这本《舰载武器杂志彩色版 2018年6月》,就像打开了一个通往现代海战前沿的窗口。我一直对海空一体战的概念颇感兴趣,而航空母舰作为核心,其搭载的舰载武器系统更是重中之重。我迫不及待地翻阅,那些高清的彩色图片,让每一款舰载机、每一门舰炮都栩栩如生。尤其是关于未来舰载机发展趋势的讨论,让我对隐形技术、电磁弹射等前沿科技有了更深的认识。杂志在介绍武器性能的同时,也穿插了相关军事历史和战术分析,使得阅读过程既有知识性,又不失趣味性。我特别欣赏它对不同型号舰载武器的横向对比,这有助于我更清晰地理解它们各自的优势和适用场景。比如,它对某型号舰载战斗机和某型号反舰导弹的性能参数进行了详细的解读,并分析了它们在实际作战中的潜在威力。这种深入的剖析,对于非专业读者来说,既易于理解,又能获得专业级的知识。我甚至觉得,这本书可以作为学习现代海军战术的一个入门教材。

评分这本《舰载武器杂志彩色版 2018年6月》给我留下了深刻的印象,它提供了一个全面而生动的视角来了解现代海军的强大力量。我一直对海军的战略以及其核心的舰载武器系统非常感兴趣。杂志中对各种舰载武器的详细阐述,从攻击直升机到防空导弹,再到航母舰载战斗机,都进行了深入的介绍。我特别欣赏杂志在介绍武器性能的同时,也探讨了它们在不同作战环境下的应用前景。例如,它关于某新型反潜巡逻机在远海区域的探测能力和攻击效率的分析,就让我对现代海战的复杂性有了更直观的认识。书中大量的插图和表格,清晰地展示了各种武器的尺寸、重量、射程等关键参数,极大地提升了阅读的便捷性和信息的准确性。总而言之,这本杂志不仅仅是一堆冰冷的参数堆砌,而是将技术、战术和战略巧妙地融合在一起,为军事爱好者提供了一场视觉和知识的双重盛宴。

评分最近我入手了这本《舰载武器杂志彩色版 2018年6月》,不得不说,它确实是一本值得细细品味的军事刊物。我一直对海军装备的现代化发展趋向有浓厚的兴趣,特别是那些在航空母舰上扮演着关键角色的舰载武器。杂志的编排非常精巧,大量运用高清的彩色图片,将各种舰载武器的细节一一呈现,让人在视觉上得到了极大的满足。我尤其对其中关于某型舰载预警机在航母编队中的作用和性能的解读印象深刻,它详细介绍了该预警机如何在复杂的电磁环境下,为整个航母战斗群提供强大的空中预警和指挥控制能力。同时,杂志还涉及了一些关于武器系统的研发历史和未来发展趋势的探讨,这让我看到了军事科技的日新月异。这种内容既有深度又有广度,既满足了我的好奇心,也让我对海军装备有了更全面的认识。可以说,它为我打开了一扇通往现代海空力量的窗户。

评分说实话,作为一个对军事题材的杂志一向保持关注的读者,我对于《舰载武器杂志彩色版》的期待值一直很高,而2018年6月的这期,更是没有让我失望。我最看重的是杂志的图片质量和信息的深度。翻开这本书,那些精美的全彩页印刷,将一艘艘庞大的战舰和一架架威武的舰载机展现在我面前,细节处理得非常到位,仿佛触手可及。更重要的是,杂志并没有流于表面,而是对舰载武器进行了细致的分析,从设计理念到技术参数,再到实战部署,都有条理地展开。我尤其喜欢其中关于某型新型驱逐舰上所装备的垂直发射系统及其搭载的导弹种类和射程的介绍。这种详细的规格说明,让我能够具体地想象出它在海上的打击能力。同时,杂志也涉及到了一些战术运用和战略考量,这使得它不仅仅是一本武器图册,更是一本具有深度军事分析价值的读物。阅读这本书,我仿佛置身于现代海军的舰桥之上,感受着科技与力量的交织。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有