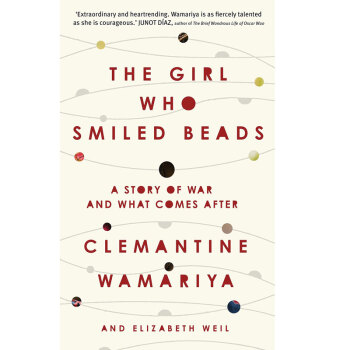

具体描述

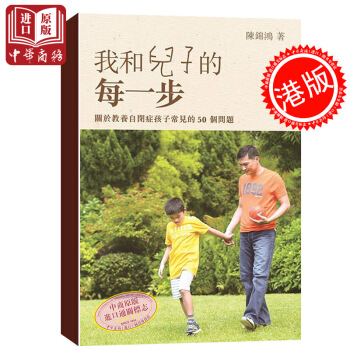

《我和兒子的每一步》

作者: 陳錦鴻

出版社 :香港世界

ISBN : 9789888289141

分類 :生活百科 /家長管教技巧

出版日: 2014/07/15

語言版本:中文(繁)

~~相關推薦~~

內容簡介

若懷疑孩子有自閉症,應該怎辦?

孩子發脾氣時,應該用藥物控制嗎?

怎樣改善孩子的固執行為,例釦堅持走同一路線上學?

如果孩子在街上騷擾到其他人,應該如何處理?

演員經常要研究角色,對人的性格也相當敏感。演藝人陳錦鴻在過去三年多,視自閉症兒子為研究對象,運用豐富的演藝知識和經驗,分析兒子的各種問題抽絲剝繭,尋求改善方法。兒子在他的悉心教導和專業人士的幫助下,已順利入讀主流小學,並逐漸適應全日制校園生活。透過解答有關自閉症孩子的常見問題,陳錦鴻分享教養實戰心得,希望父母們能從中找到靈感,幫助孩子盡展所長。同時,他亦布望讓更多香港人明白自閉症孩子的思考邏輯和行為意義。

作者簡介

陳錦鴻,香港演員。香港出生,早年就讀於新界鄉議局元朗區中學,在元朗長大的他,熱愛大自然和鄉郊生活,因而培養了積極進取的性格。1990年畢業香港演藝學院戲劇學院,其後成為電視、電影演員。1998年於新加坡國際電影節中奪得男主角奖。2012年獲得新加坡星和無線電視大獎TVB男角色奖。陳錦鴻曾參與超過六十套電視劇演出,廣受歡迎。2012年於『萬千星輝頒獎禮』獲無線電視頒發演員大獎,肯定及嘉許他在演藝圈中的付出和貢獻。

用户评价

这本名为《我和兒子的每一步》的书,光是标题就让人感受到一种温暖而踏实的父子情谊。我原本是抱着一种略带怀疑的心态去翻阅的,毕竟现在市面上关于亲子教育的书籍多如牛毛,很多都显得过于理论化,或者干脆是空泛的口号堆砌。然而,这本书的叙事方式却立刻抓住了我。它没有采用那种居高临下的说教口吻,而是更像一位邻家大哥,坦诚地分享他在育儿路上的每一次跌倒和爬起。我尤其欣赏作者在描述那些微小瞬间时的细腻笔触,比如儿子第一次学会系鞋带时那股子笨拙的骄傲,或者是在学校遇到小挫折后,那种欲言又止的眼神。这些细节的捕捉,使得整个阅读过程充满了代入感,让我这个同样为人父母的人,不禁回想起自己与孩子的相处点滴。书中关于如何“倾听”的章节给我留下了极其深刻的印象,作者提出了一种“无声的共情”,强调了在孩子情绪波动时,有时沉默比任何长篇大论的说教都更有效。这是一种非常高级的育儿智慧,它要求父母放下自己的评判标准,真正进入孩子的世界,去感受他们的“为什么”。整本书读下来,我感觉到的不是压力,而是一种被理解和被赋能的力量,仿佛有一位经验丰富的向导,在迷雾中为我指明了一条清晰却不失人情味的前进方向。

评分作为一位长期关注儿童心理发展的读者,我必须说,这本书在处理“界限设定”这一棘手问题上,展现出了令人耳目一新的洞察力。许多父母在害怕伤害孩子自尊心和保持规则之间摇摆不定,这本书则提供了一个非常实用的框架——“有爱的坚定”。作者通过自己与儿子的亲身经历,展示了如何既能坚守家庭的基本原则,又能在执行规则的过程中,充分表达对孩子的理解与尊重。书中关于“自然后果”的阐述尤其精彩,他不是简单地告诉孩子“犯错就要受罚”,而是引导孩子去体验行为本身带来的合理结果。例如,如果儿子忘记带午餐盒,作者并不会立刻送去,而是和他一起思考这个遗忘带来的不便,以及下一次如何预防。这种让孩子为自己的选择负责的教育方式,比任何形式的惩罚都来得更有力量,因为它从根本上培养了孩子的内驱力和责任感。我发现,自从读了这一部分,我在处理日常小摩擦时,心态变得更加平和而有策略,不再急于用权威去压制,而是更愿意引导孩子去思考“下一步该怎么办”。这本书无疑是一本实操性极强的指南,但它所有的技巧都建立在深厚的爱和尊重之上。

评分初读此书,我最先被吸引的是其独特的结构安排,它似乎有意避开了传统教育书籍常见的“问题诊断—解决方案”的线性模式。取而代之的是一种近乎散文诗般的叙事,将教育的理念巧妙地编织在生活片段之中。例如,书中有一章专门描述了如何一起修理一个坏掉的玩具,这个看似简单的过程,却被作者延展出了关于“挫折教育”、“合作精神”和“工具理性”的深刻探讨。我特别喜欢作者处理“冲突”的方式,他没有将孩子的叛逆期描绘成洪水猛兽,而是将其视为双方共同成长的契机。这种积极的视角转变,极大地缓解了我自己面对孩子顶嘴时的焦虑感。阅读过程中,我常常会停下来,在书页上做笔记,不是因为记下什么“秘诀”,而是记录下自己突然冒出的某个想法,或者某个被触动的瞬间。这本书的文字本身就具有一种韵律感,读起来非常流畅,即便是谈论一些严肃的教养议题,也不会让人感到沉闷。它像一块上好的玉石,温润而有质地,需要你静下心来细细品味,才能体会到其中蕴含的坚韧和光泽。它提供给我的,更多是一种看待世界的全新滤镜,让我在日常琐事中发现了教育的无限可能。

评分这本书的价值,超越了单纯的育儿技巧层面,它更像是一份关于“如何与时间相处”的哲学探讨。作者在讲述他与儿子成长的点滴时,总是不时地流露出对“流逝时光”的感叹。他没有沉溺于怀旧或感伤,而是将这种对时间易逝的敏感,转化为对当下每一刻的珍视和投入。我从中学习到了一种“慢下来”的艺术。在现代社会的高速运转下,我们常常在做“任务清单”式的教育,忙着让孩子学这个、会那个,却忘记了陪伴的质量。这本书则反复强调,真正的教育,发生在那些看似无所事事的、共同度过的时光里,比如一起看一场无关紧要的球赛,或者仅仅是安静地阅读,不被打扰。作者用他自己的经历告诉我,孩子需要的不是一个全能的“项目经理”,而是一个全心全意的“在场者”。这种对“在场感”的强调,让我重新审视了自己与孩子相处的频率和深度。这本书的文字充满了力量,它像一声温柔的警钟,提醒我们不要在忙碌中错过了生命中最宝贵的成长瞬间。

评分这本书给我最大的触动,在于它打破了“完美父母”的神话。作者毫不避讳地展示了自己在教育儿子过程中所犯的错误,那些因为疲惫、因为焦虑而做出的不当反应,都被坦诚地记录了下来。这种真实性,是很多官方教育读物所缺乏的。它让我明白,教育不是一场零失误的考试,而是一场持续的、充满人性的探索之旅。特别是关于“自我关怀”的那几页,我至今印象深刻。作者提到,只有当父母先照顾好自己的情绪,才能真正有耐心去应对孩子的挑战。这彻底颠覆了我过去那种“牺牲自我,奉献一切”的传统观念。他提醒我们,做一个“足够好的父母”远比做一个“完美无缺的父母”来得重要。这种反思引导我开始审视自己的生活压力,并尝试在家庭责任与个人空间之间寻找平衡点。书中的语言风格非常贴近生活,没有使用晦涩的心理学名词,而是用最朴素的词汇,阐述了最深刻的道理。这种平易近人的文风,让这本书不仅仅是教育读物,更像是一部关于如何更好地成为一个“人”的心灵成长记录。

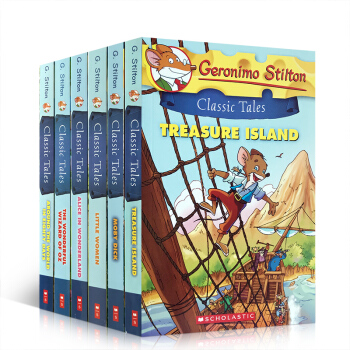

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[英文原版] Tuesdays with Morrie 相约星期二 进口正版 十四堂星期二的课 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/28808476140/5b1160d6Nfa103ac6.jpg)

![Super Hand Made Craft 2 [超级手工2 创意小物件 英文手工设计书] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29041181510/5b19e9b4Nf7af0362.jpg)