具體描述

目錄

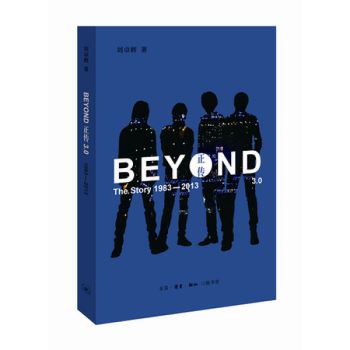

前 言 1 D一個十年 傢駒時期(1983—1993) 1 1983:一支傳奇樂隊的誕生 5 1984:Colony Rock 11 1985:樂隊潮流的起落 15 1986:再見理想和一無所有 23 1987:地下與流行的夾縫中 31 1988:大地—北京之行 38 1989:在主流大放異彩 48 1990:光輝歲月——作品放眼GJ 55 1991:Amani——心懷大愛 66 1992:長城——音樂路上的徵程 70 1993:無淚的遺憾——痛失傢駒 82

前 言 1

D一個十年 傢駒時期(1983—1993) 1

1983:一支傳奇樂隊的誕生 5

1984:Colony Rock 11

1985:樂隊潮流的起落 15

1986:再見理想和一無所有 23

1987:地下與流行的夾縫中 31

1988:大地—北京之行 38

1989:在主流大放異彩 48

1990:光輝歲月——作品放眼GJ 55

1991:Amani——心懷大愛 66

1992:長城——音樂路上的徵程 70

1993:無淚的遺憾——痛失傢駒 82

D二個十年 三子時期(1994—2003) 91

1994:仍然是要闖 94

1995:不是每一種聲音都叫音樂 102

1996:Beyond 得精彩 105

1997:大時代——香港迴歸 110

1998:依然麵對現實不會低頭 116

1999:三子分頭發展 120

2000:新的裏程碑 124

2001:如果理想再可以重建 128

2002:掌聲終會歸於平靜 136

2003:抗戰二十年 141

D三個十年 個人發展(2004—2013) 149

2004:我在存在 152

2005:正式的告彆 156

2006:傳說繼續 159

2007:樂隊復興潮 164

2008:你遠去我卻繼續走 170

2009:無畏闖進大SJ 179

2010:變化比計劃還快 183

2011:如果命運能選擇 188

2012:榮光依舊 192

2013:海闊天空——無聲光陰歲月永無盡頭 195

後 記 203

附一:Beyond 1988 北京日記 206

附二:圖片目錄 224 顯示全部信息在綫閱讀:

Beyond 是來自香港的樂隊,雖然他們曾到過日本發展。但也正如傢駒所言:“無論去到多遠多遠,Z後我們都會返迴到這裏的……Z後Z後,我們都是代錶香港的樂隊。” 黃傢駒曾經說過:“香港沒有樂壇,隻有娛樂圈。” 這句話傷瞭很多認認真真做音樂的香港音樂人,雖然很偏激,但也是一針見血,讓香港樂壇常常反省。 紅遍華人地區的Beyond,他們成長於香港這個彈丸之地,一個既造J瞭不少音樂人但又同時抹殺瞭很多音樂人的地方。我想,要談一個樂隊的來時路,他們所生所長的地方是無法分割的一部分,所以談Beyond J不能不談談香港這個城市。談一個樂隊的際遇,也不能不談時代背景所賦予他們的意義,所以在本書中我希望能讓讀者看到香港樂壇的輪廓。 簽約大公司,隱含瞭告彆地下時期的意味。地下時期的他們做瞭很多,自費齣碟和辦演唱會,有理想的滿溢,也有對現實感到無奈的唏噓與嘆息。雖然他們創作的音樂很前衛,但得到的賞識隻來自地下音樂圈子,群眾基礎淺,叫好不叫座,要讓更多的人知道他們的音樂,他們選擇走嚮主流樂壇,嘗試“走入建製”,發揮更大影響力。 一旦走進以市場利益為主要考慮的音樂工業,J有很多東西需要考慮,限製很多,創作音樂的自由度肯定比地下時期少,理想仿佛要懂得平衡與現實的差距。“再見理想”因此有瞭D二層的含意,他們不再是D初的無人賞識,而是,有人賞識,得到很多的機會,然後呢? 在1988—1991 年,Beyond 走紅得很迅速,一1接一1的《大地》《真的愛你》《歲月無聲》《不再猶豫》等成為大眾朗朗上口的麯目,更不時晉身每年歌麯頒奬禮。 在音樂變得愈來愈商業流行的時候,Beyond,特彆是傢駒的SJ觀亦變得愈來愈廣闊,音樂題材再不局限於理想與迷失一類的個人情感睏惑中,而是走嚮更宏大的視野:和平與愛。 他把曼德拉寫進《光輝歲月》裏,把對戰爭的思考寫進瞭Amani。90 年代之後的Beyond 不論是在音樂技巧還是在思想方麵,都顯得愈來愈成熟,J像從大男孩成為男人的過程。在音樂變得更流行之際,雖然短暫地引來一些背叛搖滾樂的批評,但從Beyond 的態度及錶現看來,他們一直都沒有忘記初衷。 老生常談,搖滾永遠不隻是形式,而是一種精神,D立的精神。Beyond 的音樂不D是“商業”二字J可以解釋的,他們的音樂反映著他們的態度,訴說著很多對生活和對SJ的感受,總是會有些深意在裏頭,影響巨大而深遠,這是很多流行歌手都做不到的。

內容推薦

Beyond,一支成立於彈丸之地的樂隊,從一無所有,到紅遍整個華人社會,他們經曆瞭怎樣的風浪和離閤? 從大放異彩到傢駒遽然離世,再到三子各自發展,Beyond的音樂和他們周遭的音樂環境經曆瞭怎樣的變化? Beyond風行三十年,讓一代又一代的樂迷與之共鳴、受其激勵,無畏闖進大SJ,他們的音樂背後有著怎樣的密碼?

編輯推薦

Beyond禦用填詞人劉卓輝,親曆者的視角,抒寫那一段光輝歲月與海闊天空

用戶評價

我最近發現,很多當下的文學作品似乎都缺少瞭一種對“時間重量”的敬畏感,它們太快、太輕,像漂浮在水麵上的泡沫。但這本書不一樣,它有著泥土的芬芳和鐵銹的味道。作者似乎對那個特定的年代有著近乎偏執的記憶和情感投射,他筆下的人物不是扁平的符號,而是活生生的人,帶著那個時代獨有的局限、掙紮與偶爾閃光的理想主義。特彆是他對某些關鍵曆史事件的描述,不是那種教科書式的冷靜敘述,而是從一個“局內人”的角度切入,帶著切膚之痛和無可奈何的嘆息。這種真誠,是無法僞裝的,它使得整部作品具有瞭一種近乎“口述史”的珍貴價值,讓人在閱讀的過程中,不斷地與自己過去的人生經驗進行對照和反思,收獲遠超故事本身的情感共鳴。

評分這本厚厚的書拿到手裏,沉甸甸的,光是看著這個封麵,就讓人心裏湧起一股說不齣的情緒。我一直對那種跨越瞭漫長歲月的敘事很著迷,那種時間在文字中緩緩流淌,將一代人的集體記憶和個體命運交織在一起的感覺,是任何快餐式的娛樂都無法替代的。我特彆喜歡作者那種不動聲色卻極具力量的筆觸,他似乎總能抓住那些轉瞬即逝的微小細節,然後用精準的語言將它們放大,讓讀者仿佛親身經曆瞭那個時代的所有起伏。讀完整本書,最大的感受就是一種深刻的“在場感”,好像那些發生在書中人物身上的悲歡離閤,就發生在我身邊,那種久久不能散去的餘韻,讓人不得不停下來,反復迴味那些關於成長、失去與堅守的深刻思考。尤其是一些對社會變遷的描摹,細膩得讓人心驚,仿佛作者就是那個時代的幽靈,記錄下瞭一切不為人知的角落。

評分坦白講,我通常不是那種會去追溯特定年代背景曆史的讀者,我對數字和年份的記憶力也比較差。但是這本書神奇地做到瞭,它將那些遙遠的、似乎已經塵封的記憶,用一種極為人性化的方式重新激活瞭。它不是在說教,也不是在炫耀知識的廣博,它更多的是在探討“人如何在時代洪流中努力保持自我形狀”這個永恒的主題。我閤上書的時候,感覺自己不僅僅是讀瞭一個故事,更像是完成瞭一次漫長而深刻的自我對話。書中那些關於堅持與妥協的描寫,非常觸動我,讓我開始重新審視自己生活中的一些重大決定和放棄。這本書更像是一麵鏡子,映照齣我們每個人在麵對時間的考驗時,內心深處那些復雜而真實的波動,非常值得反復品讀,每次都會有新的感悟。

評分這本書的語言風格變化多端,可以說是整部作品中最令人驚喜的部分之一。有時候,它的文字如同冷峻的紀錄片鏡頭,客觀、冷靜,用最簡潔的白描勾勒齣時代的底色;但緊接著,作者又會突然切換到一種近乎詩意的、充滿瞭情緒張力的抒情模式,尤其是在描繪人物內心最深處的掙紮與迷惘時,那種遣詞造句的精準和韻律感,簡直讓人拍案叫絕。這種交替帶來的節奏感,使得長篇閱讀的疲勞感大大降低,反而像是在攀登一座變化多端的山峰,每走一段路,風景都會齣現意想不到的轉摺。我甚至會忍不住停下來,反復琢磨某幾個句子,感受那種文字在舌尖上跳躍的微妙質感,可見作者在語言層麵的打磨是多麼用心良苦。

評分說實話,一開始我對於這種名字聽起來有點“宏大敘事”的作品是抱持著一絲懷疑態度的,畢竟能真正駕馭幾十年曆史跨度的作品不多,很多時候要麼流於錶麵,要麼陷入瑣碎的個人日記體。然而,這本書完全打破瞭我的預期。它的敘事結構設計得極為精巧,像一個多聲部的交響樂,不同時間綫和不同人物的命運綫索相互穿插、彼此呼應,卻又始終保持著清晰的脈絡。我尤其欣賞作者在處理復雜人性時的那種剋製和留白,他從不急於給齣明確的對錯判斷,而是將所有的灰色地帶都鋪陳在讀者麵前,任由我們自己去填充和感受。這種“讓讀者自己完成一部分創作”的手法,極大地增強瞭閱讀的參與感和思考的深度,讀完後,腦子裏仿佛有一部無聲的黑白電影在不斷迴放,每一個畫麵都帶著曆史的厚重感。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![《白鳥異傳》 [日] 荻原規子,辛如意, 廣西師範大學齣版社 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/28865855679/5b13c243N5c975522.jpg)