具体描述

基本信息

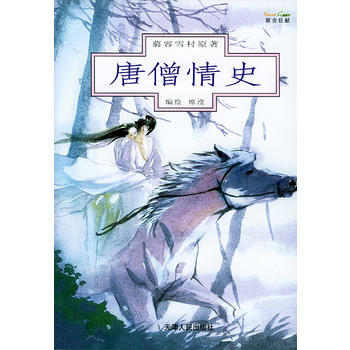

书名:唐僧情史

定价:19.90元

作者:慕容雪村 原著,席滢绘

出版社:天津人民出版社

出版日期:2003-07-01

ISBN:9787201044996

字数:10000

页码:148

版次:1

装帧:平装

开本:

商品重量:0.4kg

编辑推荐

如果我不是和尚,我一定会由衷地赞叹她的美丽,她像一朵盛开的桃花,芬芳明艳,整座洞窟都因她而加倍明亮。她既不是逐水也不是骷髅,佛经也不总是正确,我想。“把唐三藏洗剥干净了,抬到蒸笼上去!”桃树精喊道。

爱情是不朽的话题,即使唐僧也不能免俗,或许他为了爱情而愿意为妖孽,入苦海,万劫不复,可能有些夸张,但是总有人依然会相信一个不食人间烟火的唐僧。一个为爱不惜一切代价的唐僧,一个忧郁的唐僧。

三千年,雪山融为江河,沧海凝固成岩石,桃花开过,人间又

内容提要

很多年以后,我无比想念桃花林里那个妖精。我知道,作为一个“佛”,这很不应该。我应该把一切都忘掉,把所有的爱和恨,悲和喜,功业和理想,都忘掉。但我清楚,就算我把自己也忘了,当那朵红霞拂过我的窗前,我还是会想起三千年前,那张美丽的脸,那双透明的眼睛,那银铃一般的歌声。“我吃了你好不好?”“不好。”“为什么?”“我还没洗澡呢。”她咯咯地笑,粉红色的长裙轻轻摆动,像一朵美丽的红霞。

目录

作者介绍

文摘

序言

用户评价

这本书的语言风格极其多变,仿佛是一个技艺高超的乐手,能够随意切换不同的调性。有时,它会用一种近乎古典诗词的凝练和典雅,描绘宏大的场景或重要的情感爆发点,每一个词语的选择都掷地有声,充满了画面感和力量。而下一段,笔锋一转,又变得极其口语化、生活化,充满了现代都市的疏离与戏谑,这种强烈的反差非但没有造成阅读上的割裂感,反而产生了一种奇妙的化学反应,让文字的张力更加富有弹性。这种驾驭语言的能力,体现了作者深厚的文学功底。它不是一种固定的腔调,而是一种流动的生命力,能够根据故事情境的需要,精确地调整自己的音高和语速,让读者在不同层次的文本之间自由穿梭,每一次的语气变化都恰如其分地烘托了当下的情境氛围。

评分阅读过程中,我常常被作者对人物内心世界的刻画深度所震撼。那不是简单地描摹角色的喜怒哀乐,而是深入到他们灵魂深处的幽暗角落,挖掘出那些连角色自己都难以启齿的、最原始的冲动与挣扎。每一个人物,无论戏份多寡,都显得立体而复杂,他们并非非黑即白,而是被各种人性的灰色地带所浸染。我特别欣赏作者如何处理角色的“脆弱性”,那种在看似坚强外壳下,对被理解、被接纳的极度渴求,被描绘得淋漓尽致,让人在共鸣之余,也产生了一种保护欲。这种对人性的深刻洞察力,使得故事超越了单纯的叙事层面,上升到了对存在意义的哲学探讨。读完之后,合上书页,我感觉自己似乎也经历了一场深刻的自我审视,那些曾经模糊不清的情绪,似乎在书中的人物身上找到了投射和解答。

评分这本书的叙事节奏把握得极为精妙,它不是那种一泻千里、让人喘不过气来的快节奏,而是一种张弛有度的慢板。作者似乎深谙“留白”的艺术,总是在最关键的转折点,用一种近乎克制的笔触轻轻带过,将情感的张力凝聚在那些未言明、却又心知肚明的空间里。我发现自己常常会读完一个章节后,会不自觉地停下来,闭上眼睛,在脑海中回放刚才的场景,试图捕捉那些隐藏在对话缝隙中的弦外之音。这种叙事策略,极大地激发了读者的主动参与性,我们不再是单纯的旁观者,而是被邀请进入一个需要共同完成理解的迷宫。每一次的停顿,都是一次深呼吸,为下一次情感的跌宕做足了准备。这种成熟的叙事技巧,使得原本可能显得冗长的情节也变得富有韵味和层次感,真正做到了“润物细无声”的文学效果。

评分我必须提及配图的质量,席滢的画作与文字内容达到了惊人的共振。插画的设计思路显然不是简单地对文字进行视觉化翻译,而是进行了二次创作和情感的升华。那些图画仿佛是作者潜意识的具象化,它们往往出现在文本叙述最富张力的时刻,用无声的影像补充了语言的不足。例如,在描写人物内心挣扎的场景,插画的构图往往采用不对称和强烈的阴影对比,将那种无力感和宿命感推向极致。这些图画的风格统一而又富有变化,墨色的浓淡干湿,仿佛也在诉说着故事中人物关系的复杂纠葛。可以说,这套书是将文字艺术和视觉艺术完美融合的典范,它让那些原本只能在脑海中想象的意象,获得了实体的美感,极大地丰富了阅读体验的维度,让人觉得物超所值。

评分这本书的装帧设计简直是一场视觉的盛宴,那种纸张的触感,带着微微的粗粝感,仿佛能让人感受到时光的沉淀。特别是封面那细腻的插画笔触,线条的疏密变化间,将一种复杂而又矛盾的情绪巧妙地捕捉住了。我尤其喜欢那种色彩的运用,既有古典的厚重,又不失现代的灵动,每一个色块的过渡都显得恰到好处,让人忍不住想一探究竟。翻开内页,那种墨香混合着纸张本身的植物纤维气息,扑面而来,让人立刻沉浸到作者所构建的世界里去。装帧的用心程度,绝非市面上那些批量生产的印刷品可比,它本身就是一件值得收藏的艺术品,体现了出版方对作品的尊重,也让阅读的过程变成了一种仪式感的享受。我可以想象,在某个安静的午后,捧着这样一本精心制作的书籍,伴随着窗外洒落的暖阳,那份阅读的愉悦感会被放大无数倍。那种触觉和嗅觉上的满足,已经为接下来的精神旅程打下了坚实而美好的基调。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有