具体描述

用户评价

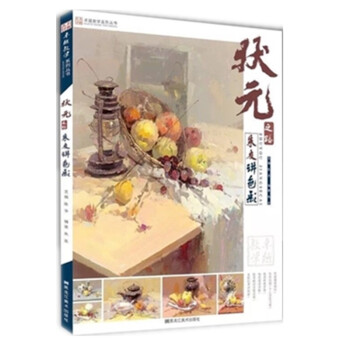

这本书的另一个亮点在于其“结构性”的色彩教学。作者在引导我们进行色彩练习时,并非简单地让大家“乱画一通”,而是非常有条理地引导我们去构建色彩的逻辑。从基础的单色调练习,到双色、三色组合,再到更复杂的色彩关系,每一步都像是在为画面打下坚实的色彩地基。我特别欣赏其中关于“固有色”和“环境色”的处理方法。他没有死板地遵循“物体本身的颜色”,而是强调环境光和周边色彩对物体本身色彩的影响,并以此为出发点,引导读者去探索物体在不同光照和环境下的真实色彩变化。这种“动态”的色彩观察方法,彻底打破了我之前对色彩的刻板印象。通过循序渐进的练习,我开始能够更敏锐地捕捉到物体表面的色彩信息,并且能够有意识地运用色彩来塑造形体和空间。对于初学者来说,这种结构清晰、逻辑严谨的教学方式,无疑能帮助他们建立起扎实的色彩基础,为未来的艺术创作打下坚实的基础。

评分不得不说,这本书在色彩的“情绪”表达上给了我全新的视角。我一直认为色彩只是描绘事物外观的工具,但看了这本书后,我才意识到色彩本身蕴含着多么丰富的情感和氛围。作者通过对不同色彩组合的实验性运用,生动地展现了色彩如何影响观者的情绪。例如,在描绘阳光下的葡萄串时,他并没有仅仅停留在表现葡萄的晶莹剔透,而是通过运用一系列暖色调的微妙变化,将那种温暖、饱满、甚至带点慵懒的夏日午后氛围烘托得淋漓尽致。而另一幅描绘夜晚的水果盘,则通过冷色调的对比和饱和度的调整,营造出一种宁静、深邃,甚至带有一丝神秘感的夜色。这种“非写实”的色彩运用,让我开始思考,在绘画中,我们是否可以跳出“what you see”的束缚,而去尝试“how you feel”的表达?这种挑战传统观念的教学思路,对于那些渴望在色彩运用上有所突破,想赋予作品更多人文关怀和情感深度的学习者来说,无疑是一次绝佳的启发。

评分不得不承认,在翻阅这本书的过程中,我被其中所展现出的那种“写意”的色彩表现力深深吸引。艺术家在处理静物时,并没有过分强调每一个细节的精准还原,而是更加注重捕捉事物的整体神韵和色彩的生命力。例如,在描绘一束盛开的花朵时,他并没有将每一片花瓣的纹理都刻画得纤毫毕露,而是通过大写意的笔触和大胆的色彩叠加,营造出一种花朵在阳光下摇曳生姿、充满生命张力的感觉。这种“神似”而非“形似”的色彩处理方式,让我重新审视了绘画的本质。它鼓励我们去超越表象,去感受和表达事物内在的精神气质。这种教学理念,对于那些在技法上已经有所掌握,但却希望在艺术表达上寻求突破,注入更多个人情感和艺术理解的画者来说,无疑是一次极具启发性的引导。这本书让我明白,色彩不仅仅是视觉的感知,更是情感的载体和灵魂的表达。

评分这本画册的构图设计真是出人意料地大胆!作者在处理色彩关系时,并没有拘泥于传统的写实手法,而是大胆地引入了一些现代抽象的概念。比如,在表现水果的体积感时,他并没有仅仅依靠明暗对比,而是通过大块面的色块叠加和微妙的色彩过渡,营造出一种更加富有情绪化的视觉冲击力。我尤其喜欢其中几幅作品,画面中的光线仿佛不是来自外部光源,而是由色彩本身散发出来的,这种“自发光”的效果让静物焕发出一种别样的生命力。而且,在细节处理上,虽然整体风格趋于概括,但艺术家依然能在关键部位(例如花瓣的边缘、器皿的反光处)精准地捕捉到微妙的色彩变化,这种“大事化无,小事化大”的处理方式,既保持了画面的整体感,又增强了局部的表现力。这种教学方式,对于希望突破传统绘画思维、寻求更个性化表达的学生来说,无疑是一剂强心针。它鼓励我们去观察和感受色彩本身的情绪和能量,而不是仅仅将色彩视为对物体固有色的模仿。

评分这本书的色彩理论实践部分,可以说是在“解构”色彩的基础上进行了“重塑”。作者并没有直接给出“标准”的色彩搭配方案,而是引导读者去深入理解色彩之间的相互关系,以及它们在画面中所能产生的不同效果。我印象最深的是关于“对比色”的运用。在一些练习中,他并没有简单地将对比色放在一起制造强烈冲突,而是通过灰度、饱和度和面积的细微调整,让对比色在和谐中产生微妙的张力,这种“控制下的碰撞”让画面既有活力又不至于失控。同时,对于“邻近色”的运用,他也进行了富有启发性的探索,通过在邻近色之间穿插少量的不同色相,打破了画面的沉闷感,增加了色彩的层次感和呼吸感。这种深入骨髓的色彩研究,对于那些在色彩运用上总是感到“用力过猛”或“不够出彩”的画者来说,绝对是一次“拨乱反正”的绝佳指导。它教会我们如何“听”懂色彩之间的对话,并引导它们在画面中协同共振,创造出令人惊叹的视觉效果。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有