具体描述

详细描述

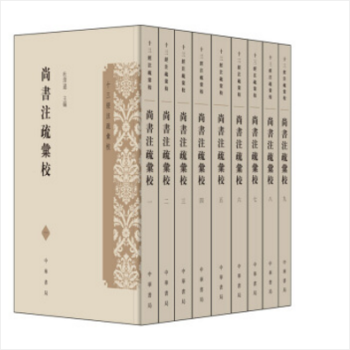

- 作者: 杜泽逊

- 出版社: 中华书局

- ISBN: 9787101122848

- 出版时间: 2018-05

- 装帧: 平装

- 开本: 32开

本书是杜泽逊先生主持的“十三经注疏汇校”之首个品种,共通校了19个不同版本,吸收了15家前贤校勘成果,其汇校长编,既能反映版本源流,又能反映《尚书注疏》在刊刻过程中文字变化的轨迹,同时也能看到前人校记的递承关系,对我们学习研究或整理使用《尚书注疏》都有很好的参考意义。

《尚书注疏汇校》共二十卷,由山东大学杜泽逊先生主持编纂。该书所用底本为明万历北京国子监刻《十三经注疏》本,所用校本共18种,即唐开成石经本、宋刻单疏本、宋刻八行本、李盛铎旧藏宋刻本、宋王朋甫刻本、宋刻纂图互注本、宋魏县尉宅刻本、蒙古平水刻本、魏了翁《尚书要义》、元相台岳氏刻本(清乾隆重刻)、元刻明修十行本、明永乐刻本、明嘉靖李元阳刻本、明崇祯毛氏汲古阁刻本、清乾隆武英殿刻本、清乾隆内府钞《文渊阁四库全书》本、清乾隆内府钞《摛藻堂四库全书荟要》本、清嘉庆阮元南昌府学刻本,同时吸收了15家前人尤其清代学者的校勘成果。出版形式上,《注疏》原文为底本影印,汇校长编则为排印,放在每卷《注疏》原文之后。用户评价

这部《尚书注疏汇校》真是让人爱不释手,尤其是对于我们这些醉心于古籍考订的读书人来说,简直是如获至宝。我记得第一次翻开它的时候,就被那种厚重的历史感和严谨的学术态度所折服。首先,从装帧和排版上看,这套书就透着一股子文人雅士的格调,墨香缭绕,让人忍不住想沉浸其中。编者在汇校上的功夫是真下了大工夫的,不同版本的异文对比清晰明了,表格和注释的设置非常科学,极大地便利了对《尚书》文本流变的研究。我个人最欣赏的是它对于历代重要注疏的梳理,不再是零散地散落在不同典籍中,而是集中于此,一目了然。这对于理解儒家思想源头,特别是上古政治伦理的形成过程,提供了极佳的参照系。读着这些古人的智慧结晶,我仿佛穿越回了那个士人皓首穷经的年代,体会着他们对“文德配天”的深刻理解。它不仅仅是一部工具书,更像是一部浓缩的中国古代思想史的缩影,每次翻阅都能有新的感悟。

评分说实在话,当我决定入手这套书时,心里是有些忐忑的,毕竟十三经的注疏浩如烟海,要真正做到“汇校”而不失精要,难度极高。但实际体验下来,完全超出了我的预期。它的好处在于系统性,它就像一张细密的网,将散落在宋、明、清乃至更早文献中的关于《尚书》的零星论述都精准地捕捞了上来,并进行了细致的校勘对比。最让我感到惊喜的是,它对一些关键章句的争议点做了非常详尽的梳理,引用了多位大儒的观点,既有“义理”层面的阐发,又不乏“训诂”层面的考据,做到了兼收并蓄,平衡了不同学派的侧重。这对于我撰写关于先秦文献演变的一些小论文时,提供了无可替代的原始材料支持。读完后你会觉得,过去那些零敲碎打的阅读体验一下子被串联起来了,构建出了一个更为完整和立体的《尚书》知识体系。这套书的价值,在于它极大地提高了后学者的研究效率和准确性。

评分这套书的价值,很大程度上体现在了它对不同版本之间微妙差异的处理上。我注意到,编纂者在处理那些字词的微小变动时,极其审慎,并没有草率地下定论,而是将不同的校勘意见并列呈现,留给读者自己判断的空间。这种“存疑”的学术态度,恰恰体现了治学应有的谦逊。我曾经花了好大力气去比对几处关于“惇”与“敦”的用法,在其他工具书中往往只能找到单一的结论,但在这套汇校本中,我看到了不同时代、不同学派对同一字词在特定语境下的不同解读。这种多维度的视角,极大地拓宽了我对古文语境敏感度的认知。而且,九册的体量,使得每一册的重点都非常突出,无论是专注于篇章结构分析的,还是侧重于具体词汇考证的,都能找到对应的聚焦部分。对于想要深入研究某一特定篇目的人来说,简直就是一本随身的“尚书研究室”。

评分坦率地说,阅读如此浩大的古籍汇编,对读者的古文功底要求是比较高的。但这套书的体例设计,巧妙地平衡了这一点。它一方面保留了原典的古朴面貌,让研究者可以最大限度地贴近原始文本;另一方面,其详尽的校注体系又为初学者架设了一座坚实的桥梁。我身边有些刚接触国学的朋友,一开始觉得《尚书》晦涩难懂,但自从参考了这套书的汇校本后,入门速度明显加快了。特别是那些对历代“疏”和“传”的侧重点不甚了解的人,通过这本书能够清晰地看到不同学派的注疏是如何层层递进地诠释上古的诰命文书的。这种知识的累积过程,就像是攀登一座知识的高峰,每上一层,视野就开阔一分。它让那些本来看似遥不可及的古代圣贤的教诲,变得鲜活和可理解了。

评分每次看到这套书静静地躺在书架上,都会有一种安心感。它不是那种流行一时的畅销书,而是能经得起时间考验的学术基石。我个人特别喜欢它在处理一些涉及礼乐制度和祭祀仪轨时的严谨性。很多关于“礼”的探讨,往往因为缺乏可靠的原始文本佐证而流于空泛,但这套汇校本通过对注疏中相关内容的细致比对,清晰地勾勒出了这些制度在不同历史阶段的具体面貌。这套书的意义已经超越了一般的文献整理,它构建了一个关于“何为正统”的知识框架,让后来的学者在讨论“古学”与“今学”的差异时,有了可以信赖的参照点。对于任何一个严肃的历史学或文献学研究者来说,拥有这套书,就像拥有了一张通往中国早期政治哲学核心区域的通行证,其含金量不言而喻。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有