具体描述

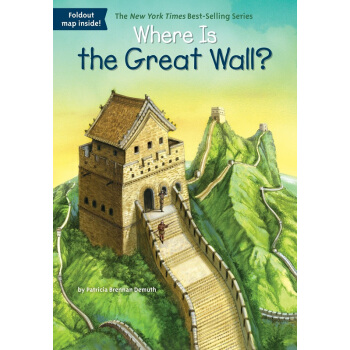

Where Is the Great Wall?

用户评价

这本书的装帧设计真是太吸引人了,封面那种略带做旧感的米黄色纸张,配上简洁有力的深蓝色标题,一眼就抓住了我的目光。翻开内页,纸张的质感也相当不错,厚实而不失柔韧,油墨印刷的清晰度无可挑剔,即便是那些年代久远的插图,细节也得到了很好的保留。装订方面,线圈的设计非常人性化,无论你是在书桌前细读,还是随手翻阅查找资料,都能轻松地将书本平摊开来,这对于经常需要对照参考的读者来说,简直是福音。我特别欣赏作者在版式布局上的用心,正文与图片、图表的穿插布局,疏密有致,阅读起来毫无压迫感。每一章的标题设计都巧妙地融入了某种怀旧元素,比如用仿宋体的标题配合着手绘的边框,让人感觉不是在阅读一本现代出版物,而是在发掘一本尘封已久的私人笔记。而且,这本书的开本选择也十分得体,既方便携带,又保证了阅读时的视野开阔,不像有些精装大部头,要么太重,要么字体小到需要眯眼。总的来说,从触感到视觉,这本书的实体体验已经为接下来的内容阅读建立了一个非常高的基调,让人对书中的知识内容充满了期待和尊重。这种对书籍本身物质形态的重视,在如今这个电子阅读盛行的时代,显得尤为珍贵。

评分这本书的叙事节奏把握得极其精妙,它并非那种一味堆砌史料的枯燥读物,而更像是一位经验丰富的导游,牵引着读者的思绪,穿越时空的隧道。作者的文笔老辣而富有画面感,他似乎深谙如何运用语言的张力来营造场景。比如,在描述某个关键历史节点的转折时,他会突然放慢语速,用一系列短促、有力的句子来烘托紧张气氛,紧接着又会用一段极富哲理的长句来做总结和升华,这种抑扬顿挫的写作手法,极大地提升了阅读的沉浸感。更难能可贵的是,作者在叙述过程中,始终保持着一种审慎而克制的态度,他很少使用绝对化的词语,而是偏爱使用“或许”、“可能”、“根据现有线索推测”,这体现了作者深厚的学术素养和对历史复杂性的敬畏。阅读过程中,我发现自己经常需要停下来,不是因为看不懂,而是因为被某个精妙的观点或转折所触动,需要时间去回味和消化。这种节奏的控制,使得即便是涉及到复杂的社会结构变迁和地理信息更迭,也显得流畅自然,没有丝毫的生硬感,读起来让人心悦诚服,感觉自己仿佛置身于历史现场,亲眼见证着那些宏大叙事的发生与演变。

评分书中对不同文化背景和地区差异的探讨,展现了作者广阔的视野和深入的田野调查功力。很多关于区域性建筑风格和材料运用的细微差别,我以前从未注意过,但这本书清晰地指出了它们背后的环境压力和文化偏好。例如,作者对比了南北方在防御工事设计理念上的根本性差异,不单单停留在结构描述上,而是深入剖析了气候、可获取资源以及敌方战术对这些差异产生的决定性影响。作者在引用古代文献和地方志时,采用了非常高明的交叉引用方式,使得原本分散的信息点被有机地串联起来,形成了一个立体的信息网络。这种处理方式极大地丰富了文本的层次感,让读者能够从宏观的战略布局,瞬间聚焦到微观的砖石结构和工匠技艺上。此外,作者对不同时代统治者决策的分析,也充满了洞察力,他没有简单地进行道德评判,而是将这些决策置于当时的政治经济大背景下进行理解,使得人物形象更加立体和真实可感。这种全景式的、多维度的分析框架,是这本书最让我赞叹的地方之一,它真正做到了“见微知著”。

评分这本书在技术层面上的严谨性令人印象深刻,它在探讨主题的同时,无形中为读者提供了一套强大的历史地理分析工具。作者在论证过程中,频繁引用了大量的考古发现和遥感数据,并将这些现代科学证据与传统文献记录进行比对和融合,这使得结论的说服力大大增强。我尤其欣赏作者在处理“时间维度”上的精确性,他清晰地划分了不同历史阶段的技术迭代和管理模式的演变,避免了将一个跨越千年的复杂事物简单化处理的倾向。书中对测量单位、工程标准的转换和解释部分,处理得极为细致,对于那些对历史工程学有兴趣的读者来说,这部分资料的价值无可估量。而且,作者并没有将这些技术细节束之高阁,而是用通俗易懂的方式解释了它们如何影响了最终的实践效果,这无疑极大地拓宽了本书的受众范围,让非专业人士也能领略到其中蕴含的智慧。这是一本既能满足专家深度查阅需求,又能让普通历史爱好者享受阅读乐趣的典范之作。

评分读完这本书,最大的感受是一种知识上的“充盈感”和精神上的“敬畏感”油然而生。它不仅仅是知识的罗列,更是一种对人类毅力和创造力的深刻致敬。作者通过详实的记载,成功地将一个宏大叙事的主题,转化成了一系列感人至深、充满人性光辉的个体故事。在描述修建过程中的艰辛、后勤补给的挑战以及劳工的生活状况时,笔触既富有同情心,又不失客观公正,让人真切地感受到这项伟大工程背后所承载的巨大社会成本和无私奉献。这种对“人”的关注,是这本书超越一般历史著作的独特之处。它提醒我们,任何宏伟的物质成就,其根基永远是千千万万普通劳动者的汗水与智慧。阅读的结尾部分,作者对主题的收束处理得非常高明,没有急于给出一个盖棺定论式的总结,而是留下了一些开放性的思考空间,引导读者继续探索和反思。这使得这本书在合上之后,仍能在脑海中久久回荡,引发持续的联想和讨论的欲望,真正称得上是一部引人深思的佳作。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![國家地理精工系列:日本刀-全面剖析日本刀的鍛造與鑑賞18[大石] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29431966733/5af68343N24e1a922.jpg)

![预售[正版]送報生的夏天 小天下 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29432234294/5b2892d9N79ab3083.jpg)