具体描述

基本信息

书名:孤独的你总有星辰作伴

定价:38.00元

作者:李瑞清

出版社:湖南文艺出版社

出版日期:2016-08-01

ISBN:9787540476472

字数:198000

页码:312

版次:1

装帧:平装

开本:32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

※咪蒙监制并写序,张一白推荐,无数大咖点赞,李瑞清@李瑞清Ricardo ☆倾听星光之作?《孤独的你总有星辰作伴》流光上市☆唯有努力,未来才会充满可能。唯有努力,孤独的你才有星辰作伴。※儒雅俊秀的才华少年李瑞清,用温暖而向上的文字真诚地告诉每一个迷惘孤独的人,我们都曾迷茫,我们也曾彷徨,但是我们依旧坚持梦想,坚持在*孤独的时候也不放弃心中的光亮。※青春、孤独、执着、疯狂……在经历了岁月历练的阵痛之后,便会明白,所谓的成长,就是我们越来越真实,越来越能接受自己存在的样子,能更好的和孤单的自己、失落的自己、挫败的自己相处,能不惧怕黑夜,能在心中充满星光。※唯有努力,我们才有更多选择。※唯有努力,未来才会充满可能。※唯有努力,孤独的你才有星辰作伴。

内容提要

李瑞清从13岁开始写作,他总是尝试用真实的文字记录下生活中发生的每件美好的事。

他说:“每个人在做自己喜欢的事情的时候都有共同的特征:眼神明亮,充满激情,仿佛全身都发着光。”

本书用温暖而向上的文字真诚的告诉每一个迷惘孤独的你,不要怕。

我们都曾迷茫,我们也曾彷徨,但是我们依旧坚持梦想,

坚持在孤独的时候也不放弃心中的光亮。

青春、孤独、执着、疯狂……

在经历了岁月历练的阵痛之后,便会明白。

所谓的成长,就是我们越来越真实,越来越能接受自己存在的样子,能更好的和孤单的自己,失落的自己,挫败的自己相处,能不惧怕黑夜,能在心中充满星光。

唯有努力,我们才有更多选择。

唯有努力,未来才会充满可能。

唯有努力,孤独的你才有星辰作伴。

目录

作者介绍

李瑞清

作者,学生。

初中就读于深圳外国语学校。

13岁出版作品《我在深外》,

在同龄人中引起极大反响。

15岁赴美国念高中,

同年在《南方都市报》开设专栏:

《我在美国上高中》,共发表36篇文章。

目前就读于全美TOP 5高中。

已发表作品超过30万字,累计阅读量逾千万。

文摘

序言

推荐序

唯有努力,孤独的你才有星辰作伴

你知道那些牛X的的共性是什么吗?

采访过很多领域的大神之后,我发现,他们大的共性就是——他们很早就知道自己要什么。

我认识一些名校的高才生,包括剑桥和哈佛的,都不知道自己要什么。

明白自己是谁,明白自己要什么,反而成了一件很稀奇的事。

这就是我开始认识李瑞清的时候,特别惊讶的原因。

那时候他才11岁,就想明白了自己喜欢写作,要一辈子专注于写作。

为了写作,他开始大量看书,把我推荐的文史哲方面的书一本本找来看。

有一次我们在出租车里聊天,他谈起秦晖的《传统十论》和王阳明的“心学”,把出租车司机给惊讶坏了,等李瑞清下车,司机问我:“这小孩多大啊,怎么这么博学?”

于是我们成了忘年交,他11岁,我18岁。

时间流逝,不知不觉,我已经18岁很多年了。

事实上,也有很多人小时候就知道自己要什么,但是,他们很快就动摇了。

喜欢画画,别人说画画很烧钱啊,很难出人头地啊,很容易学了好多年,找不到工作,白瞎了。于是,他们就放弃了。

喜欢唱歌,别人说这哪儿是正经职业啊,难道以后去街头卖唱吗?于是,他们就犹豫了。

李瑞清不一样。

我认识他七年了,他从来没有一分钟纠结过。

老师说他文科这么好,劝他去国外学法律好了。在美国,律师这个职业收入超高,他不为所动。

还有亲戚直接把历年大学专业就业排名甩给他,文学专业总是倒数几名,想给他个教训。他就“呵呵”了。

其实,明白自己要什么之后,总是会遇到很大的障碍的,有些人,就会选择容易的那条路。

李瑞清没有。

他初三毕业就要出国,他想清楚了要过去好好学,考上他想上的文学系,所以他不能到了美国才去过语言关。

初二开始,他花了一年,用课余时间,把口语练到了跟美国人可以无缝拼接的地步。

他刚到美国的时候,我去美国玩,在旧金山,看他点菜,哇擦,完全是美剧口音啊。要不是我很早就认识他,完全会认为他是个在美国长大的ABC啊。

哦,对了,当时他去美国,还被了。

他们找了个中介,花了好几万,对方信誓旦旦地保证,美国的学校们都在翘首企盼着李瑞清,只差他的临幸了。

然后他们欢快地到了美国,傻眼了,没有一所学校收到他的材料,没学上了。

李瑞清的爸妈有点着急了,毕竟人生地不熟,语言也不通,李瑞清反而是淡定的,他掏出手机查资料,告诉爸妈:“别着急,我一所所学校去问,找他们的招生办,总会找到一所要招我的。你们在车上等我就好了。”

然后他真的就把爸妈扔在车上,自己去一所所谈了。

后,凭他的纯正口音,以及对文学的热爱,真的打动了一所学校的招生官,他真的可以在美国上学了。

后来念了一年,他准备转学,又自己去面试,考上美国高中。真正决定性的,就是笔试的时候,他直接把钱穆《国史大纲》的前面那几段给默写了,用英文。

我本来以为,在美国上高中很happy,就是《歌舞青春》那种生活——谈谈情,跳跳舞,睡睡觉。或者是Gossip Girl那种,按照排列组合轮流乱搞。

好开心啊!

然而我去美国旅游,在他家住了一段时间,他每天早上7点就出门去上学了,晚上做作业做到12点才能睡觉,中途只有吃饭的时候能够休息一下下,其余时间都在学习。

我惊呆了,问他妈:“这是因为有什么重要考试吗?”

他妈说:“不是啊,他每天都这样啊。”

前段时间他准备AP考试,特别焦虑,因为好多同学都不睡觉了,他为自己每天还睡了四五个小时深感羞愧。

顺便说一下,他一直是学霸,在深圳小升初的时候,他就考上了深圳好的中学——深外。然后13岁就出了本书,告诉大家怎么考上深外,以及在深外上学是什么体验。

到了美国高中,遇到了全球的学霸,他觉得时间更不够用了。即便如此,他还是用课外时间坚持写专栏,主题是“我在美国上高中”,在《南方都市报》上长期连载。

那时候,他才15岁。

他还有点卷福式的小毒舌。

他的文字一直很高级,不是耍贫嘴,而是英式幽默。有点像伊恩麦克尤恩早期小说的风格,冷冷的幽默感,只是没有那么暗黑。

比如调侃他的学长自恋,他的形容是:“今天,则是学长的超巨型长篇口述自传《我为什么这么厉害》季的后一集。”

比如形容美国老师淡定,他说:“高中老师大的本事之一,就是在某人扯谎时无视教室里此起彼伏的嗤笑而认真地目送某人嘴里的火车跑到终点站。”

比如写他的二B同学,他的整个描述特别有画面感:“次见到乔纳森,是开学天。我在来往的人群中努力寻找着教室的方向,周围的每个人都沉默不语,神情肃穆,好像在参加一场葬礼,未来几年自由的葬礼。有一个人例外,他明显是来喝喜酒的……‘你好!朋友!’一张神情夸张的脸慢慢靠近。我把头偏向一边,开始认真思考我所在高中的招生标准是否存在缺陷。”

比如写生物课,他的修辞也很有意思:“生物算是费工夫的一门课了,九个大章节有数不清的幻灯片要背,还有各种各样稀奇古怪的简答题和论文题目,青蛙、 老鼠失去了隐私……”

也许,我们看这本书的意义,就是近距离地感受:他比你好看,比你有才华,可怕的是,他还比你努力。

13岁出书,15岁开专栏,18岁出第二本书。

唯有努力,我们才有更多选择。

唯有努力,未来才会充满可能。

唯有努力,孤独的你才有星辰作伴。

用户评价

阅读这本书的过程,对我而言,更像是一场漫长的、有耐心的自我对话。它没有提供标准答案,更像是一面经过精心打磨的镜子,映照出我内心深处那些不愿直视的角落。我常常读完一个章节,就得放下书本,走到窗边,望着远方发呆许久,消化那些潜藏在文字背后的情绪暗流。它不是那种读完后会立刻感到“醍醐灌顶”的快餐式励志读物,它的力量是潜移默化的,像冬日里缓慢升温的暖炉,需要时间去渗透。这种缓慢的渗透力,恰恰说明了作者对人性复杂性的深刻洞察力。它不急于让你变好,它只是温柔地陪伴你,让你先完整地接纳那个“孤独的你”。

评分初翻开内页,那种文字排版的疏朗感立刻抓住了我的注意力。作者显然深谙留白之道,每一段文字之间都保持着恰到<bos> 的呼吸空间,让那些略显沉重的思考有地方可以缓缓落地,不至于让人感到压抑。标点符号的使用也极具匠心,它们像是指引方向的微小灯塔,在思维的迷宫中,准确地标示出停顿与强调的节点。有些段落的句子结构,那种古典的韵味与现代的坦诚交织在一起,读起来有一种既熟悉又陌生的韵律感,仿佛在倾听一位老友用最温柔的语气讲述最深刻的哲理。我发现自己不自觉地放慢了语速,去品味那些词语的咬合度,去感受它们在舌尖上留下的余韵。这种阅读体验,更像是在品鉴一曲精心编排的交响乐,每一个音符——也就是每一个词——都恰到好处地服务于整体的宏大叙事。

评分这本书在结构上的安排,仿佛跟随一颗流星的轨迹进行布篇。时而是近景的特写,聚焦于个体最细微的感受,笔触细腻到仿佛能听到心跳的回响;时而又瞬间拉远,将视角拉至宏大的宇宙背景,让人猛然意识到自身的渺小与存在的奇妙。这种景深的变化,处理得极其自然流畅,丝毫没有割裂感。它巧妙地平衡了“个体经验”的微观世界与“存在本质”的宏观哲学。读完最后一页时,我并没有感到意犹未尽的失落,反而有一种完成了一次深度冥想后的宁静与踏实。这本书仿佛是一个可靠的向导,它带着你走过最黑的夜,最终让你确信,无论身处何地,头顶总有某种恒久的光源在默默守候。

评分这本书的行文风格,用一个词来形容,那就是“克制却饱满”。它没有那种歇斯底里的呐喊,也没有过度煽情的描摹,它只是用一种近乎冷静的笔触,去描绘那些最能触动人心的瞬间。就好像作者站在极远的星空下,用一种近乎天文观测的精确性,记录下自身情感的细微波动。我特别欣赏那种不加解释的叙事方式,它给予了读者极大的解读空间,让你不必被作者的意图完全捆绑。你可以在“孤独”中读出自己的失落,也可以在“星辰”中看到自己的希望,每个人都能从中截取到最贴合自己当下心境的那一部分光芒。这种留白,反而是最有力量的填充。它迫使你成为一个主动的参与者,而不是一个被动的接收者。

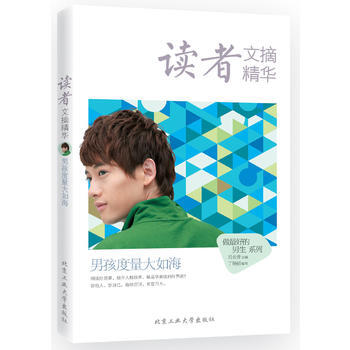

评分这本书的封面设计简直是一场视觉盛宴,那种深邃的蓝与微光的金交织在一起,仿佛能让人一下子就沉浸到那种广袤无垠的宇宙感中去。我拿到手的时候,光是摩挲着封面的纹理,就能感受到一种沉静的力量。内页的纸张选择也非常考究,触感温润而不失质感,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲惫。装帧的工艺看得出是下过一番功夫的,书脊的折痕处理得恰到好处,让人在翻阅时有一种庄重又舒适的体验。光是这份对“物”本身的尊重,就足以让我对这本书的内容抱有极大的期待。它不仅仅是一本书,更像是一件精心雕琢的艺术品,摆在书架上都散发着一股低调的、令人心安的气息。我甚至会花一些时间,仅仅是看着它被光线轻柔地照亮,想象着作者是如何将这份“孤独”与“星辰”的意象如此完美地融合在这一方小小的天地里的。这种仪式感,让阅读本身变成了一种神圣的探索。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有