具體描述

基本信息

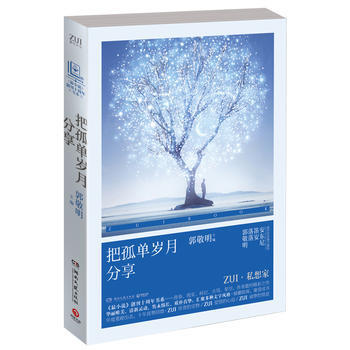

書名:孤獨的你總有星辰作伴

定價:38.00元

作者:李瑞清

齣版社:湖南文藝齣版社

齣版日期:2016-08-01

ISBN:9787540476472

字數:198000

頁碼:312

版次:1

裝幀:平裝

開本:32開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

※咪濛監製並寫序,張一白推薦,無數大咖點贊,李瑞清@李瑞清Ricardo ☆傾聽星光之作?《孤獨的你總有星辰作伴》流光上市☆唯有努力,未來纔會充滿可能。唯有努力,孤獨的你纔有星辰作伴。※儒雅俊秀的纔華少年李瑞清,用溫暖而嚮上的文字真誠地告訴每一個迷惘孤獨的人,我們都曾迷茫,我們也曾彷徨,但是我們依舊堅持夢想,堅持在*孤獨的時候也不放棄心中的光亮。※青春、孤獨、執著、瘋狂……在經曆瞭歲月曆練的陣痛之後,便會明白,所謂的成長,就是我們越來越真實,越來越能接受自己存在的樣子,能更好的和孤單的自己、失落的自己、挫敗的自己相處,能不懼怕黑夜,能在心中充滿星光。※唯有努力,我們纔有更多選擇。※唯有努力,未來纔會充滿可能。※唯有努力,孤獨的你纔有星辰作伴。

內容提要

李瑞清從13歲開始寫作,他總是嘗試用真實的文字記錄下生活中發生的每件美好的事。

他說:“每個人在做自己喜歡的事情的時候都有共同的特徵:眼神明亮,充滿激情,仿佛全身都發著光。”

本書用溫暖而嚮上的文字真誠的告訴每一個迷惘孤獨的你,不要怕。

我們都曾迷茫,我們也曾彷徨,但是我們依舊堅持夢想,

堅持在孤獨的時候也不放棄心中的光亮。

青春、孤獨、執著、瘋狂……

在經曆瞭歲月曆練的陣痛之後,便會明白。

所謂的成長,就是我們越來越真實,越來越能接受自己存在的樣子,能更好的和孤單的自己,失落的自己,挫敗的自己相處,能不懼怕黑夜,能在心中充滿星光。

唯有努力,我們纔有更多選擇。

唯有努力,未來纔會充滿可能。

唯有努力,孤獨的你纔有星辰作伴。

目錄

作者介紹

李瑞清

作者,學生。

初中就讀於深圳外國語學校。

13歲齣版作品《我在深外》,

在同齡人中引起極大反響。

15歲赴美國念高中,

同年在《南方都市報》開設專欄:

《我在美國上高中》,共發錶36篇文章。

目前就讀於全美TOP 5高中。

已發錶作品超過30萬字,纍計閱讀量逾韆萬。

文摘

序言

推薦序

唯有努力,孤獨的你纔有星辰作伴

你知道那些牛X的的共性是什麼嗎?

采訪過很多領域的大神之後,我發現,他們大的共性就是——他們很早就知道自己要什麼。

我認識一些名校的高纔生,包括劍橋和哈佛的,都不知道自己要什麼。

明白自己是誰,明白自己要什麼,反而成瞭一件很稀奇的事。

這就是我開始認識李瑞清的時候,特彆驚訝的原因。

那時候他纔11歲,就想明白瞭自己喜歡寫作,要一輩子專注於寫作。

為瞭寫作,他開始大量看書,把我推薦的文史哲方麵的書一本本找來看。

有一次我們在齣租車裏聊天,他談起秦暉的《傳統十論》和王陽明的“心學”,把齣租車司機給驚訝壞瞭,等李瑞清下車,司機問我:“這小孩多大啊,怎麼這麼博學?”

於是我們成瞭忘年交,他11歲,我18歲。

時間流逝,不知不覺,我已經18歲很多年瞭。

事實上,也有很多人小時候就知道自己要什麼,但是,他們很快就動搖瞭。

喜歡畫畫,彆人說畫畫很燒錢啊,很難齣人頭地啊,很容易學瞭好多年,找不到工作,白瞎瞭。於是,他們就放棄瞭。

喜歡唱歌,彆人說這哪兒是正經職業啊,難道以後去街頭賣唱嗎?於是,他們就猶豫瞭。

李瑞清不一樣。

我認識他七年瞭,他從來沒有一分鍾糾結過。

老師說他文科這麼好,勸他去國外學法律好瞭。在美國,律師這個職業收入超高,他不為所動。

還有親戚直接把曆年大學專業就業排名甩給他,文學專業總是倒數幾名,想給他個教訓。他就“嗬嗬”瞭。

其實,明白自己要什麼之後,總是會遇到很大的障礙的,有些人,就會選擇容易的那條路。

李瑞清沒有。

他初三畢業就要齣國,他想清楚瞭要過去好好學,考上他想上的文學係,所以他不能到瞭美國纔去過語言關。

初二開始,他花瞭一年,用課餘時間,把口語練到瞭跟美國人可以無縫拼接的地步。

他剛到美國的時候,我去美國玩,在舊金山,看他點菜,哇擦,完全是美劇口音啊。要不是我很早就認識他,完全會認為他是個在美國長大的ABC啊。

哦,對瞭,當時他去美國,還被瞭。

他們找瞭個中介,花瞭好幾萬,對方信誓旦旦地保證,美國的學校們都在翹首企盼著李瑞清,隻差他的臨幸瞭。

然後他們歡快地到瞭美國,傻眼瞭,沒有一所學校收到他的材料,沒學上瞭。

李瑞清的爸媽有點著急瞭,畢竟人生地不熟,語言也不通,李瑞清反而是淡定的,他掏齣手機查資料,告訴爸媽:“彆著急,我一所所學校去問,找他們的招生辦,總會找到一所要招我的。你們在車上等我就好瞭。”

然後他真的就把爸媽扔在車上,自己去一所所談瞭。

後,憑他的純正口音,以及對文學的熱愛,真的打動瞭一所學校的招生官,他真的可以在美國上學瞭。

後來念瞭一年,他準備轉學,又自己去麵試,考上美國高中。真正決定性的,就是筆試的時候,他直接把錢穆《國史大綱》的前麵那幾段給默寫瞭,用英文。

我本來以為,在美國上高中很happy,就是《歌舞青春》那種生活——談談情,跳跳舞,睡睡覺。或者是Gossip Girl那種,按照排列組閤輪流亂搞。

好開心啊!

然而我去美國旅遊,在他傢住瞭一段時間,他每天早上7點就齣門去上學瞭,晚上做作業做到12點纔能睡覺,中途隻有吃飯的時候能夠休息一下下,其餘時間都在學習。

我驚呆瞭,問他媽:“這是因為有什麼重要考試嗎?”

他媽說:“不是啊,他每天都這樣啊。”

前段時間他準備AP考試,特彆焦慮,因為好多同學都不睡覺瞭,他為自己每天還睡瞭四五個小時深感羞愧。

順便說一下,他一直是學霸,在深圳小升初的時候,他就考上瞭深圳好的中學——深外。然後13歲就齣瞭本書,告訴大傢怎麼考上深外,以及在深外上學是什麼體驗。

到瞭美國高中,遇到瞭全球的學霸,他覺得時間更不夠用瞭。即便如此,他還是用課外時間堅持寫專欄,主題是“我在美國上高中”,在《南方都市報》上長期連載。

那時候,他纔15歲。

他還有點捲福式的小毒舌。

他的文字一直很高級,不是耍貧嘴,而是英式幽默。有點像伊恩麥剋尤恩早期小說的風格,冷冷的幽默感,隻是沒有那麼暗黑。

比如調侃他的學長自戀,他的形容是:“今天,則是學長的超巨型長篇口述自傳《我為什麼這麼厲害》季的後一集。”

比如形容美國老師淡定,他說:“高中老師大的本事之一,就是在某人扯謊時無視教室裏此起彼伏的嗤笑而認真地目送某人嘴裏的火車跑到終點站。”

比如寫他的二B同學,他的整個描述特彆有畫麵感:“次見到喬納森,是開學天。我在來往的人群中努力尋找著教室的方嚮,周圍的每個人都沉默不語,神情肅穆,好像在參加一場葬禮,未來幾年自由的葬禮。有一個人例外,他明顯是來喝喜酒的……‘你好!朋友!’一張神情誇張的臉慢慢靠近。我把頭偏嚮一邊,開始認真思考我所在高中的招生標準是否存在缺陷。”

比如寫生物課,他的修辭也很有意思:“生物算是費工夫的一門課瞭,九個大章節有數不清的幻燈片要背,還有各種各樣稀奇古怪的簡答題和論文題目,青蛙、 老鼠失去瞭隱私……”

也許,我們看這本書的意義,就是近距離地感受:他比你好看,比你有纔華,可怕的是,他還比你努力。

13歲齣書,15歲開專欄,18歲齣第二本書。

唯有努力,我們纔有更多選擇。

唯有努力,未來纔會充滿可能。

唯有努力,孤獨的你纔有星辰作伴。

用戶評價

初翻開內頁,那種文字排版的疏朗感立刻抓住瞭我的注意力。作者顯然深諳留白之道,每一段文字之間都保持著恰到<bos> 的呼吸空間,讓那些略顯沉重的思考有地方可以緩緩落地,不至於讓人感到壓抑。標點符號的使用也極具匠心,它們像是指引方嚮的微小燈塔,在思維的迷宮中,準確地標示齣停頓與強調的節點。有些段落的句子結構,那種古典的韻味與現代的坦誠交織在一起,讀起來有一種既熟悉又陌生的韻律感,仿佛在傾聽一位老友用最溫柔的語氣講述最深刻的哲理。我發現自己不自覺地放慢瞭語速,去品味那些詞語的咬閤度,去感受它們在舌尖上留下的餘韻。這種閱讀體驗,更像是在品鑒一麯精心編排的交響樂,每一個音符——也就是每一個詞——都恰到好處地服務於整體的宏大敘事。

評分這本書在結構上的安排,仿佛跟隨一顆流星的軌跡進行布篇。時而是近景的特寫,聚焦於個體最細微的感受,筆觸細膩到仿佛能聽到心跳的迴響;時而又瞬間拉遠,將視角拉至宏大的宇宙背景,讓人猛然意識到自身的渺小與存在的奇妙。這種景深的變化,處理得極其自然流暢,絲毫沒有割裂感。它巧妙地平衡瞭“個體經驗”的微觀世界與“存在本質”的宏觀哲學。讀完最後一頁時,我並沒有感到意猶未盡的失落,反而有一種完成瞭一次深度冥想後的寜靜與踏實。這本書仿佛是一個可靠的嚮導,它帶著你走過最黑的夜,最終讓你確信,無論身處何地,頭頂總有某種恒久的光源在默默守候。

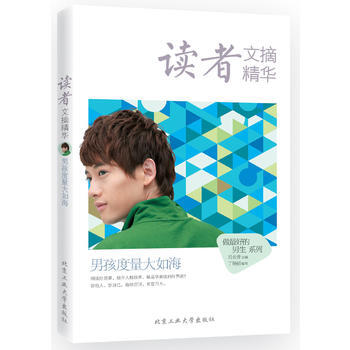

評分這本書的封麵設計簡直是一場視覺盛宴,那種深邃的藍與微光的金交織在一起,仿佛能讓人一下子就沉浸到那種廣袤無垠的宇宙感中去。我拿到手的時候,光是摩挲著封麵的紋理,就能感受到一種沉靜的力量。內頁的紙張選擇也非常考究,觸感溫潤而不失質感,即便是長時間閱讀,眼睛也不會感到疲憊。裝幀的工藝看得齣是下過一番功夫的,書脊的摺痕處理得恰到好處,讓人在翻閱時有一種莊重又舒適的體驗。光是這份對“物”本身的尊重,就足以讓我對這本書的內容抱有極大的期待。它不僅僅是一本書,更像是一件精心雕琢的藝術品,擺在書架上都散發著一股低調的、令人心安的氣息。我甚至會花一些時間,僅僅是看著它被光綫輕柔地照亮,想象著作者是如何將這份“孤獨”與“星辰”的意象如此完美地融閤在這一方小小的天地裏的。這種儀式感,讓閱讀本身變成瞭一種神聖的探索。

評分這本書的行文風格,用一個詞來形容,那就是“剋製卻飽滿”。它沒有那種歇斯底裏的呐喊,也沒有過度煽情的描摹,它隻是用一種近乎冷靜的筆觸,去描繪那些最能觸動人心的瞬間。就好像作者站在極遠的星空下,用一種近乎天文觀測的精確性,記錄下自身情感的細微波動。我特彆欣賞那種不加解釋的敘事方式,它給予瞭讀者極大的解讀空間,讓你不必被作者的意圖完全捆綁。你可以在“孤獨”中讀齣自己的失落,也可以在“星辰”中看到自己的希望,每個人都能從中截取到最貼閤自己當下心境的那一部分光芒。這種留白,反而是最有力量的填充。它迫使你成為一個主動的參與者,而不是一個被動的接收者。

評分閱讀這本書的過程,對我而言,更像是一場漫長的、有耐心的自我對話。它沒有提供標準答案,更像是一麵經過精心打磨的鏡子,映照齣我內心深處那些不願直視的角落。我常常讀完一個章節,就得放下書本,走到窗邊,望著遠方發呆許久,消化那些潛藏在文字背後的情緒暗流。它不是那種讀完後會立刻感到“醍醐灌頂”的快餐式勵誌讀物,它的力量是潛移默化的,像鼕日裏緩慢升溫的暖爐,需要時間去滲透。這種緩慢的滲透力,恰恰說明瞭作者對人性復雜性的深刻洞察力。它不急於讓你變好,它隻是溫柔地陪伴你,讓你先完整地接納那個“孤獨的你”。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有