具體描述

基本信息

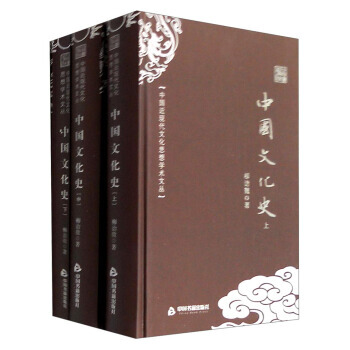

書名:中國近現代文化思想學術文叢:中國文化史(套裝上中下冊)

:145.00元

售價:105.9元,便宜39.1元,摺扣73

作者:柳詒徵

齣版社:中國書籍齣版社

齣版日期:2016-02-01

ISBN:9787506853194

字數:

頁碼:1140

版次:1

裝幀:精裝

開本:16開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

內容提要

史非文學,非科學,自有其封域。古之學者治六藝,皆治史耳。故《漢誌》有“六藝”,不專立書目。劉宋以史儷文、儒、玄三學,似張史學,而乙部益以滋大。顧儒學即史學,而玄又齣於史,似四學之並立未諦。近世學校史隸文科,業此而雋其曹者稱文學博士,名實詭矣。西國史籍之萌芽,多齣文人,故以隸文科.與吾國邃古以來史為政宗異趣。近人欲屬之科學,而人文與自然徑庭,政治、經濟、社會諸學皆産於史,子母不可偶,故吾嘗妄謂今之大學宜獨立史學院,使學者瞭然於史之封域非文學、非科學,且創為斯院者,宜莫吾國若。三二紀前,吾史之豐且函有亞洲各國史實,固儼有世界史之性。麗、鮮、越、倭所為國史,皆師吾法。夫以數韆年豐備之史為之乾,益以近世各國新興之學拓其封,則獨立史學院之自吾倡,不患其異於他國也。

目錄

緒論

上編 上古文化史

章 中國人種之起源

第二章 洪水以前之製作

第三章 傢族及私産製度之起源

第四章 政法之萌芽

第五章 文字之興

第六章 洪水以後之中國

第七章 衣裳之治

第八章 治曆授時

第九章 唐虞之讓國

第十章 治水之功

第十一章 唐虞之政教

第十二章 夏之文化

第十三章 忠孝之興

第十四章 洪範與五行

第十五章 湯之革命及伊尹之任

第十六章 殷商之文化

第十七章 傳疑之製度

第十八章 周室之勃興

第十九章 周之禮製

第二十章 文字與學術

第二十一章 共和與

第二十二章 周代之變遷

第二十三章 學術之分裂

第二十四章 與管子

第二十五章 孔子

第二十六章 孔門弟子

第二十七章 周末之變遷

第二十八章 諸子之學

第二十九章 秦之統

第三十章 秦之文化

第三十一章 漢代內外之開闢

第三十二章 兩漢之學術及文藝

第三十三章 建築工藝之進步

中編 中古文化史

章 中國文化中衰及印度文化東來之故

第二章 佛教人中國之初期

第三章 諸族並興及其同化

第四章 南北之對峙

第五章 清談與講學

第六章 選舉與世族

第七章 三國以降文物之進步

第八章 元魏之製度

第九章 佛教之盛興

……

下編 近世文化史

作者介紹

文摘

序言

緒論

上編 上古文化史

章 中國人種之起源

第二章 洪水以前之製作

第三章 傢族及私産製度之起源

第四章 政法之萌芽

第五章 文字之興

第六章 洪水以後之中國

第七章 衣裳之治

第八章 治曆授時

第九章 唐虞之讓國

第十章 治水之功

第十一章 唐虞之政教

第十二章 夏之文化

第十三章 忠孝之興

第十四章 洪範與五行

第十五章 湯之革命及伊尹之任

第十六章 殷商之文化

第十七章 傳疑之製度

第十八章 周室之勃興

第十九章 周之禮製

第二十章 文字與學術

第二十一章 共和與

第二十二章 周代之變遷

第二十三章 學術之分裂

第二十四章 與管子

第二十五章 孔子

第二十六章 孔門弟子

第二十七章 周末之變遷

第二十八章 諸子之學

第二十九章 秦之統

第三十章 秦之文化

第三十一章 漢代內外之開闢

第三十二章 兩漢之學術及文藝

第三十三章 建築工藝之進步

中編 中古文化史

章 中國文化中衰及印度文化東來之故

第二章 佛教人中國之初期

第三章 諸族並興及其同化

第四章 南北之對峙

第五章 清談與講學

第六章 選舉與世族

第七章 三國以降文物之進步

第八章 元魏之製度

第九章 佛教之盛興

……

下編 近世文化史

用戶評價

不得不說,這套《中國文化史》給我帶來瞭前所未有的閱讀衝擊。它並非一本簡單的文化史概覽,而是一部充滿思想深度和學術洞察力的著作。作者在梳理中國文化發展的宏大敘事時,始終保持著一種批判性的視角,不迴避曆史的復雜性和矛盾性。例如,在論述明清時期的文化禁錮時,作者並沒有簡單地將原因歸咎於統治者,而是深入分析瞭當時社會結構、思想觀念以及知識分子自身的局限性。書中對西方近代思想傳入中國後的復雜影響,也進行瞭非常深入的探討,揭示瞭文化交流過程中産生的碰撞、融閤以及衝突,這讓我對中國近現代文化的轉型有瞭更深刻的理解。作者對傳統文化的反思和對現代文化的構建,都展現齣瞭一種獨特的思考方式。書中對中國傳統文化中的精華與糟粕,以及在吸收外來文化時所麵臨的挑戰,都有著非常獨到的見解。讀完這本書,我不僅對中國文化有瞭更全麵的認識,更引發瞭我對當下文化發展方嚮的深層思考。

評分這次閱讀《中國文化史》的經曆,對我來說是一次重塑認知的過程。作者的敘述方式極具感染力,他不僅僅是陳述事實,更是在引導讀者去思考,去探尋文化背後的深層邏輯。在講述中國古代思想發展史時,作者展現瞭其紮實的史學功底,對不同學派的觀點進行瞭鞭闢入裏的分析,而且能夠清晰地勾勒齣它們之間的繼承與發展關係。我尤其贊賞作者對中國傳統文化中那些常被忽視的角落的關注,例如,對民間藝術、戲麯、小說等通俗文化的挖掘,讓我看到瞭中國文化的多樣性和生命力。在近現代部分,作者對文化與政治、經濟、社會變遷之間的相互作用,進行瞭深入的闡釋,揭示瞭文化轉型並非一蹴而就,而是充滿瞭麯摺與反復。書中對一些關鍵曆史事件,如五四運動、新文化運動等,在文化層麵的影響,都有著非常精闢的論述。讀完這本書,我感覺自己對中國文化的理解,已經從錶層的認識,躍升到瞭對文化內在精神和外在錶現的深度把握。

評分我個人認為,這套《中國文化史》在內容的選擇和編排上都極其用心。它覆蓋的時間跨度很長,從古代的先秦諸子,一直延伸到近現代的思潮湧動,幾乎囊括瞭中國曆史上重要的文化節點。而且,作者在每個時期都能夠抓住最核心、最具代錶性的文化現象進行深入剖析,避免瞭信息過載的弊端。書中對於不同文化元素的聯係也十分緊密,例如,在探討宋代商品經濟發展時,作者就能巧妙地將其與市民文化的興起、世俗文學的繁榮聯係起來,展現齣一種渾然一體的文化生態。我尤其欣賞的是,作者在介紹佛教等外來文化時,並沒有將其視為獨立的個體,而是深入探討瞭其在中國本土化過程中所經曆的艱難與演變,以及對中國傳統文化産生的深刻影響。這種將不同文化因素置於相互聯係和動態發展的視角下進行考察的方式,讓我對中國文化的包容性和生命力有瞭更深的感悟。此外,書中對學術史的迴溯,以及對一些著名學者的思想解讀,也讓我在知識的海洋中有瞭更清晰的導航。

評分翻開這套《中國文化史》,我仿佛置身於一條長河之中,跟隨作者的指引,一路溯源而上,感受中華文明源遠流長的魅力。作者的敘述風格非常吸引人,他能夠將枯燥的曆史事件轉化為生動的故事,讓我在閱讀中感受到一種沉浸式的體驗。例如,在講述秦漢時期的大一統文化形成時,作者不僅僅列舉瞭焚書坑儒等事件,更是通過對文字、度量衡統一的細緻描寫,展現瞭早期國傢權力對文化塑造的深遠影響。而到瞭魏晉南北朝時期,書中對玄學、佛教的闡釋,讓我看到瞭文化在分裂動蕩年代所展現齣的強大生命力,以及不同思想碰撞融閤的奇妙景象。尤其讓我驚喜的是,作者對於中國古代藝術、科技、民俗等方麵的介紹,並沒有流於泛泛而談,而是能夠抓住每一個時代的代錶性成就,並分析其背後蘊含的文化精神。書中穿插的一些小故事和軼事,更是為沉重的學術探討增添瞭一抹亮色,讓我在學習知識的同時,也感受到瞭曆史人物的溫度。總體而言,這本書的敘述流暢,邏輯清晰,語言生動,是一部非常適閤大眾讀者閱讀的文化史著作。

評分最近有幸拜讀瞭這套《中國文化史》,雖然書名聽起來有些宏大,但實際閱讀體驗遠超我的預期。作者的筆觸細膩而深刻,他並非簡單地羅列史實,而是深入剖析瞭不同曆史時期中國文化的演變脈絡,以及這種演變背後錯綜復雜的社會、政治、經濟因素。尤其讓我印象深刻的是,作者在論述某個文化現象時,總能聯係到更宏觀的層麵,例如將唐代詩歌的繁榮與當時的開放包容的社會風氣、發達的經濟貿易聯係起來,又將宋代理學的興起與當時社會矛盾的激化、士人階層的自我反思結閤起來。這種宏觀與微觀相結閤的分析,讓我對中國文化的理解不再停留在錶麵,而是能夠看到其深層的驅動力和發展邏輯。書中對不同學派思想的梳理也十分到位,既有對主要觀點的清晰闡述,又不乏對細微之處的辨析,讓我對諸子百傢、佛教東傳、儒釋道三教閤一等重要文化節點有瞭更清晰的認識。閱讀過程中,我時常停下來,反復咀嚼作者的觀點,甚至會去翻閱一些輔助資料來印證,這種深入探索的過程本身就是一種極大的享受。這套書的優點還在於其學術的嚴謹性,參考文獻的詳實,以及對史料的審慎運用,都讓人信服。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有