具体描述

基本信息

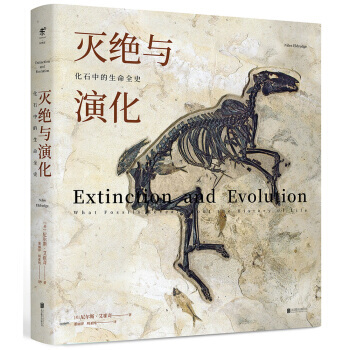

书名:灭绝与演化:化石中的生命全史

定价:199.00元

作者: 尼尔斯·艾崔奇,董丽萍,周亚纯

出版社:北京联合出版公司

出版日期:2018-04-01

ISBN:9787559616340

字数:120000

页码:252

版次:1

装帧:精装

开本:12开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

★ 改写达尔文进化论,颠覆我们对生命历史的认知

n本书弥补了达尔文进化论的巨大漏洞,揭示35亿年生命不断洗牌的真相,解密达尔文一生未能找到的关键证据,并证明了“生物大灭绝造就了zui的演化宏图”这个重要结论。

n★ 当下zui为流行的演化理论,任何人都可以读懂的生命大历史

n无需复杂的遗传学知识,只需透过直观的化石证据,你便能认识生命演化的普遍真理。

n★ 演化学界quanwei倾注45年的集大成之作

n作者艾崔奇是当代zui重要的演化学家之一,而本书浓缩了他超过45年的研究成果和思想精华。

n★ 硬壳精装、全彩印刷,160幅精彩化石照片,展现揭示物种命运的200多件珍贵化石。

n内容提要

什么是生命的秩序?达尔文一生所求的关键化石为何始终缺失?每次生命大爆发之前,都有大规模物种灭绝降临,在生命的轮回中大灭绝究竟扮演了什么角色?

n作者艾崔奇为读者扫清了知识的迷障,他精准地把握了生命演化的脉搏,从跨度数十亿年的重要化石中寻找启示。生物演化并不像达尔文设想的那样是缓慢而渐进的变化过程,艾崔奇揭示:在大规模物种灭绝发生之前,物种都不会发生任何显著的变化。这一生命的律动,正如地球上古老动植物化石记录的那样,被认为是当下对演化zui为合理的描述。

n目录

作者介绍

尼尔斯·艾崔奇(Niles Eldredge)

n美国zui重要的演化学家之一,生物演化“点断平衡”理论之父,同时,他还是可与《自私的基因》作者道金斯比肩的演化学家和科普作家。在超过45年的时间里,艾崔奇凭借扎实的研究和精彩的著作极大地扩展了公众对生物演化的想象与认知。他至今出版过20多部科普著作,并发表过200多篇文章。2000年,由他撰写的《平衡中的生命》(Life ithe Balance)被美国《出版人周刊》誉为史上zuihao的生物科普著作之一。

n20世纪70年代,艾崔奇与好友史蒂芬·古尔德(StepheGould)共同开创了生物演化的“点断平衡”理论,这一理论是演化学界的里程碑,不仅对达尔文的进化论形成了重要的补充,也成为了与“自私的基因”理论并驾齐驱的流行演化学说。

n文摘

【章 作为序幕的过去】

n我一直都对旧事物很着迷。上学时,比起现代史,我更喜欢古代史;比起法语,我更喜欢拉丁语。刚上大学时我本打算学希腊语和拉丁语,却误打误撞学了人类学:还有什么比人类文化多样性这个学科更偏重现代世界呢?即便是学人类学,我的本性也很快就暴露了:对我来说,人类学更多意味着路易斯·S. B. 利基(Louis S. B. Leakey)的化石采集,而不是玛格丽特·米德(Margaret Mead)的人种学研究。1963 年,我获准以人类学家的身份在一个巴西渔村做学徒,我不仅着迷于渔业经济本身的社会组织细节,也不出意外地沉醉于在礁滩上挖掘冰河时代的贝壳化石。那个礁滩是渔村捕鱼船队的一个安全港口。

n年秋天,我回到学校,上了一门地质学课,从此开启了我终生的事业——尝试在生命历史的化石记录寻找规律。

n化石是远古生命的残遗,一直以来我对化石的兴趣也主要是它们的生物学属性。但化石首先是地球的一部分,因此它们本质上是地质学对象。因此古生物学这个专门研究化石的学科,既是一门生物学学科,也是一门地质学学科。虽然有很多重要的例外,但脊椎动物——哺乳类、鸟类、两栖类、爬行类以及各种各样的鱼类——的化石一般并不常见。先研究脊椎动物化石的是动物学家,而不是地质学家。他们将这一研究作为比较解剖学的一种延伸。

n无脊椎动物化石则和脊椎动物化石截然相反,它们俯拾皆是,常常是沉积岩中极其丰富的组成部分。在过去几十亿年间,现在大陆所在的位置往往是浅水海道,在这些海道的海床上生活着丰富的无脊椎动物。它们易被沉积物掩埋,石化后保存下来,等待着千万年后“未来”的古生物学家来发现它们。除脊椎动物外,你能想到的所有动物都是无脊椎动物,它们门类众多,包括软体动物(螺类、蛤、鱿鱼及其近亲)、节肢动物(螃蟹、虾、昆虫及其近亲)、棘皮动物(海胆、海星及其同类)和腔肠动物(珊瑚和水母)等。上述四个门类的化石是化石记录中非常重要甚至可以说经久不衰的组成部分。地质学家很快就发现特定的化石总是会出现在一些化石的上面,或者另外一些化石的下面,依此可以相当地将地质时间分成几时期。岩石中包含的化石组成也可以用来划分地球上的岩石。沉积物(淤泥、粉沙、沙石以及灰岩的结晶粒)在海床和湖底沉积,底层的也古老。动、植物的残骸夹在一层层的沉积物中,准确可靠地记录着它们生活的那个时代。

n在这里放了一张地质年代表,供大家参考。地质学家用化石确定时代的方法很有意思,但这并不是这本书的主要内容。我更侧重于弄清楚化石形态的序列是如何揭示生命演化进程的,以及生命演化历史所揭示的演化过程的本质。演化是本书后面六个章节的重点,但不要忘记化石和地球本身的历史之间有着深刻的联系。

n复杂生命形式出现后的三个主要地质时代中,我还是一如既往地选择了古老的古生代,选择研究三叶虫。三叶虫是已知所有节肢动物中早的类群,也是节肢动物中原始的类群之一,现在已经完全灭绝。我发现必须控制我对于纯粹古老事物的热情(也要改变那种“越老越好”的态度),这样才能更好地理解我研究的化石的意义。我必须认真对待现命,承认现物学能够揭示生命本质。化石只是曾经活着的生物的残骸:它们的心脏已不再跳动,它们也不再取食和繁殖。但我们知道它们活着的时候有心跳,也四处活动、寻觅食物并繁衍生息。想要了解变成化石的生物活着时是如何运动、取食和繁殖的,我们就必须参考现在活着的生物。

n我从朋友兼同事史蒂芬·杰伊·古尔德那里次感觉到现生(指现在仍存活着)生命世界对阐释灭绝生物的重要性。我们在一个地方读研究生,他比我高两个年级。与我正好相反,史蒂芬选择研究更新世。更新世,也称“冰河世纪”,始于 250 多万年前,止于 1 万年前(事实上,一些地质学家认为我们仍处于更新世)。史蒂芬研究百慕大群岛上某种陆生螺类的演化,还给它起了个贴切的绰号——“微观世界”(史蒂芬有起绰号的嗜好)。这种陆生螺类就生活在百慕大,因为不能越海迁徙,只能原地进化,没有受到大规模迁徙的干扰。其中好的一点是,这些冰河时代的化石的大多数后代今天仍生活在百慕大群岛。史蒂芬有一个生机勃勃、不停运转着的生命系统,这个系统从起源至今的历史大量保存在“原”百慕大群岛石化的沙丘和古土壤中。运用现生螺类生态需求的知识,史蒂芬能够理解各种螺类化石属种的早期演化历史是对冰河时代气候波动时的环境变化的响应。

n我开始体会到,通晓现命世界组成背后的动态原理,直接决定了我们对过去的理解。但我的意思并不是放弃古生物学的传统观点。这种传统观点告诉我们,要理解现代世界,我们必须回顾历史,了解事物是如何变成现在这副模样的。而这就是我研究生命历史和探索生命演化过程的核心方法。化石记录揭示了演化历史中的许多事件,而现物学展示了生物体与其环境相适应的过程。我的目标就是在这两种视角间搭建一座比我刚研究古生物学时更好的桥梁。

n将化石记录和现命世界得出的观点捏合在一起并不像一开始想的那样简单。自 19 世纪,古生物学就和现物学完全分开了,古生物学演化理论常常和遗传学家支持的观点相矛盾。遗传学是研究遗传机制的学科,诞生于1900年前后,之后取得长足的发展。在新学科快速发展所形成的良好气氛中,一些遗传学家认为他们可以用更直接的遗传学机制变化来代替达尔文的生物进化论。到了20世纪30年代,遗传学家将他们对基因的新认识融合到达尔文初对生物演化过程的解释中,形成了一套整合理论,叫作“新达尔文主义”。

n世纪30年代晚期至40年代早期,新达尔文主义还没能将生命历史的大框架进一步整合纳入其体系。到了40年代,古生物学家乔治·盖洛德·辛普森(George Gaylord Simpson,他在后面的章节中还会出现)开始将化石记录数据与现代演化理论放在一起研究。他的工作极为大胆且富有想象力,但同时他自己也承认这一工作“很可能具有风险”。

n为什么这么说呢?下面引用1944年辛普森在谈论整合遗传学和古生物学的难度时所说的一番饶有风趣的话。

n“不久之前,古生物学家觉得,遗传学家就是把自己关在房间里,拉下百叶窗,观察牛奶瓶中的小果蝇自娱自乐,还自以为是在研究自然。他们说,如此远离真正的生命活动的研究对于真正的生物学家来说是没有意义的。但是,遗传学家则认为,古生物学除了完善演化真实性的证据外,就再也无法对生物学做出贡献;古生物学是一门纯描述性的学科,根本称不上‘科学’。他们觉得古生物学家做研究,就像是站在街角看着汽车呼啸而过,还妄图据此来研究内燃机的原理。”

n辛普森描述了两种不同的视角——对世界的两种不同看法——之间的碰撞。他承认(就像我们都必须承认)我们对演化的认识必须与遗传学原理一致。他也承认演化过程的大多数关键要素属于遗传学的范畴。另外,他坚持认为我们对演化的认识也必须与化石记录所揭示的生命历史相一致。正如我们将要看到的,辛普森抓住了生命历史对他而言十分重要的一个因素(对我而言也是如此),而这一因素与当时演化生物学的标准演化图谱并不相符。

n生命历史的“标准演化图谱”是什么样的呢?从某种程度上来说,这本书中所展示的各种动、植物的精美照片,就是我们要找的确凿证据。起码我们想要解释,这些生物和其他数不清的生物物种是如何起源,又是为何存在 ?它们为什么长成那般模样,又为什么消失灭绝了 ?这些照片就是生命历史原始记录的例子——我们将这些照片直接看作“标准演化图谱”是没有问题的。

n文字也可以描绘图像。为了理解生命历史的化石记录,为了能将化石记录与遗传学原理和现代演化理论更好地整合到一起,我们的视野不能局限于一块块化石,而要寻找广适的模式。我们应该看到,如果达尔文对演化过程每个细节的观点都是正确的,那么现代演化生物学就会留用达尔文对化石记录的初描述。从古生物学的角度,探索更好的演化理论,就是将达尔文的观点(被现物学,尤其是遗传学修正后的达尔文理论)与生命历史的实际模式相符合的过程。

n科学是无止境的探索,是不断地将我们的认知贴近于发现的自然规律。本质上,我们对自然的认知,一部分来自观察,一部分来自对观察现象的解释。科学之路漫漫:一代代科学家不停地修订和补充着我们对自然的认知,在更多研究成果的基础上尝试得出更为清晰的图像。其间不可避免地会有冲突:每一代科学家都会质疑前人的研究;不同学科的科学家对要不要修改现行理论这个问题也有争议;如果需要修改,又具体是什么致使我们修改我们的认识。我认为没有什么比深入地探索生命历史、修改演化蓝图更令人振奋的了。这本书中的文字描述补充了照片图像的不足,同时也展现了一位古生物学家到目前为止对更清晰的演化画卷的不懈追求。

n——尼尔斯·艾崔奇(Niles Eldredge)

n※ 美国重要的演化学家之一,生物演化“点断平衡”理论之父

n序言

“尼尔斯·艾崔奇既是古生物学家,也是敏锐的思想家,他用涵盖超过200种生物化石的160多幅精美插图,将地质年代尺度下壮阔的生物命演化娓娓道来,其中包括稀有的灭绝物种以及当今的‘活化石’……他用强有力的论据指出,仅仅透过直观的古生物学证据,而非复杂的进化遗传学,我们就能认识到这些普遍的真理。本书论述严密、语言生动,作者用丰富详实的案例清晰地梳理出生物演化背后的复杂动力,对生物学、人类学、科普爱好者甚至专业人士都具有很高的参考价值。”

n——《自然》周刊(自然科学界dingji期刊)

n“我认为没有什么比深入地探索生命历史、修改演化蓝图更令人振奋的了。”

n——本书作者尼尔斯·艾崔奇

n“艾崔奇不愧为当代zui富见解的科学思想家,在本书中,他为读者清晰地阐释了‘绝灭’和‘演化’这两个zui难攻克的生物学理论。艾崔奇通过隐藏在化石记录中的故事,对地球生命历史进行了引人入胜的探索。时而壮阔绮丽,时而引人深思,艾崔奇的化石之旅让人瞥见他非凡头脑和扎实研究中的精华所在。”

n——杰弗里·莱特曼(美国人类学家)

n“本书精彩地阐释了人类文明所能孕育的zui思想之一——演化理论。作者艾崔奇巧妙地将我们对生物的认识和对化石记录的见解融合在一起,铿锵有力地道出演化是生物学中集大成的思想。”

n——唐纳德·约翰逊(美国人类起源研究所创始人,《从露西到语言》作者)

n“艾崔奇阐明了化石记录对于演化概念的深刻影响,观点令人信服、掷地有声。本书强调了大灭绝的重要地位,这既是对生物学家、古生物学家的挑战,也是对整个演化过程的质询。他扎实的研究工作和对于诸多细节的把握都在书中清晰显现。”

n——布罗克·芬顿(西方大学生物学教授)

n用户评价

《灭绝与演化:化石中的生命全史》这本书的标题,让我对它充满了期待。作为一名对地球生命演进史着迷的普通读者,我一直以来都在寻找一本能够系统、深入地解读生命故事的书籍。这本书的名字,恰恰点明了它将聚焦于两个最核心的议题:生命的出现、繁衍、多样化(演化),以及那些中断生命繁荣、改变地球格局的“大灭绝”事件。我个人对那些标志性的灭绝事件,比如二叠纪末大灭绝,导致海洋生命96%物种消失的那场“终极灭绝”,以及白垩纪末恐龙的灭绝,一直都充满了好奇。我想了解这些灭绝事件的具体诱因是什么?它们是如何在短时间内对地球生态系统造成如此颠覆性的影响?更重要的是,在这些灭绝的废墟之上,新的生命又是如何孕育、演化,最终填补了空白,并带来了新的生命形态?我希望这本书能够详细阐述这些“灭绝”与“演化”之间的动态关系,展现生命在压力与挑战下的韧性与创造力。同时,“化石”作为直接的证据,也意味着书中会引用大量的科学发现,通过解读这些沉默的古代遗骸,来还原生命的真实面貌。我期待这本书能够为我打开一扇了解地球生命过去的大门,让我能够更深刻地认识生命存在的意义和价值。

评分这本书的标题就足以让人眼前一亮,《灭绝与演化:化石中的生命全史》,光是想象一下,就能勾勒出一幅宏大的生命画卷。我一直对地球生命从起源到现在的漫长旅程充满好奇,尤其是那些曾经辉煌却又最终消失在历史长河中的生物,它们的故事总能引发我无限的遐想。这本书的名字恰好触及了我的兴趣点,它承诺要讲述生命从诞生之初,经历了无数次的繁荣与衰败,最终演变成如今丰富多样的景象。我特别期待书中能够详细描绘那些关键的演化节点,比如单细胞生物如何演化出复杂的多细胞生命,鱼类如何登上陆地,恐龙如何统治地球,又为何神秘消失,以及哺乳动物如何抓住机遇,最终成为地球的主宰。同时,“灭绝”这个词也暗示了书中会触及地球历史上那些灾难性的事件,火山爆发、小行星撞击、气候剧变等等,这些事件是如何重塑了生命的版图,淘汰掉旧的生命形式,为新的生命腾出发展空间。我希望这本书能将这些信息以引人入胜的方式呈现,不仅仅是枯燥的科学知识,更是一种关于生命顽强生命力与残酷自然选择的深刻洞察。我希望能在这本书中看到生动的化石证据,了解科学家们如何通过这些沉默的遗骸,解读出生命演进的密码,并对遥远的过去产生更清晰的认知。

评分拿到《灭绝与演化:化石中的生命全史》这本书,我第一时间就被它宏大的主题所吸引。我对地球生命历史的兴趣,并非停留在简单的物种介绍,而是渴望理解生命演化背后的驱动力,以及那些决定物种命运的“大事件”。这本书的标题精准地抓住了核心——“灭绝”与“演化”,这两个词语本身就充满了戏剧性与必然性。我尤其好奇书中会对那些曾经统治地球的巨型生物,如恐龙,进行怎样的阐述。它们是如何兴盛起来的?在它们统治的漫长岁月中,地球的环境又呈现出怎样的特征?而它们最终的灭绝,又是否仅仅是因为一次突发性的灾难,还是多种因素共同作用下的结果?除了恐龙,我也对早期生命形式的演化充满兴趣,比如寒武纪生命大爆发,那究竟是一次怎样的“爆发”?它为后续的生命演化奠定了怎样的基础?此外,书中提及的“全史”也让我对接下来的内容充满了期待,意味着它将涵盖从最古老的细菌到现代人类祖先的整个生命演化过程。我希望能在这本书中找到关于生命起源的最新科学猜想,以及早期生命是如何克服严峻的生存环境,一步步复杂化、多样化的。这本书的价值,我预想在于它能够提供一个连贯的生命演进叙事,帮助我建立起对地球生命历史的整体框架,并从中汲取对生命本质的理解。

评分《灭绝与演化:化石中的生命全史》这个书名,一下子就抓住了我的注意力,因为它涵盖了我对地球生命历史最感兴趣的两个维度。我一直觉得,生命的顽强与脆弱,进步与停滞,都是通过“灭绝”与“演化”这两个截然不同的概念来体现的。我期待这本书能够为我揭示生命从最原始的形态,如何一步步复杂化、多样化,最终演变成今天我们所见的各种生命形式。这个过程充满了未知和奇迹,而“化石”无疑是解锁这些秘密的钥匙。我希望书中能够通过对各种珍贵化石的解读,将遥远的生命故事鲜活地展现在我面前。同时,“灭绝”这个词也预示着本书会涉及地球历史上那些惊心动魄的转折点,那些导致大量物种消失的灾难性事件。我很好奇,是什么样的力量能够如此彻底地改变地球的生命图景?这些灭绝事件是如何为新的生命形态腾出发展空间的?这本书似乎承诺要为我们梳理一条从远古到现代的生命脉络,让我们看到生命如何在一次次浩劫与重生中,展现出惊人的适应性和创造力。我期待能够在这本书中,不仅仅获得科学知识,更能感受到生命演进的宏大叙事和深刻哲理。

评分看到《灭绝与演化:化石中的生命全史》这个书名,我脑海中立刻浮现出那些在博物馆里看到的、已经静止了千万年的巨大骨骼,以及各种形态奇特的古代生物。我对生命演化史一直抱有浓厚的兴趣,尤其喜欢那些能够将复杂科学概念用生动形象的方式呈现出来的作品。这本书的主题“灭绝与演化”正是地球生命故事中最核心、也最引人入胜的部分。我一直想了解,生命究竟是如何从最初的简单形式,一步步发展出令人惊叹的多样性的?这个过程是平缓渐进的,还是充满了戏剧性的转折?而“灭绝”这个词,更是让人联想到那些曾经主宰地球的生物,比如壮观的恐龙时代,它们如何兴盛,又为何在一夜之间消失?这本书似乎承诺要为我们描绘一幅从地球生命诞生之初,到如今我们所见的繁荣景象的宏大画卷,并且会深入探讨生命在演化过程中遇到的各种挑战,包括那些导致物种消失的灾难性事件。我特别希望书中能够通过引人入胜的叙事,结合最新的科学研究和化石证据,为读者揭示生命演化的规律,让我们理解生命是如何在不断的“灭绝”与“重生”中,书写着属于自己的壮丽史诗。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![推动丛书宇宙系列:物理天文学前沿 [英]F.霍伊尔 [印]J.纳里卡 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29774733199/5b35c14aNcb5ef194.jpg)

![推动丛书宇宙系列:大宇之形 [美]丘成桐 史蒂夫纳迪斯 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29774949495/5b35c2afN6a82a764.jpg)