具体描述

册一

1章 明清家其种类

硬木家具

床榻类家具

椅凳类家具

桌案类家具

册二

橱柜类家具

屏风类家具

台架类家具

木器杂件

漆家具

单色漆家具

雕漆家具

描金漆家具

册三

识文描金家具

罩金漆家具

填漆戗金家具

菠萝漆家具

堆灰家具

刻灰家具

嵌螺钿家具

撒嵌螺钿沙加金银家具

2章 明清家具风格

明式家具风格

明式家具风格特点

苏式家具

京作家具

晋作家具

清式家具风格

广式家具

苏式家具

京作家具

di三章 明清家其结构与装饰

明清家具结构

横材与竖材结合的丁字形结构

直材的角结合

拼板与框内装板结构

腿与面、牙板的结合

托泥与腿足结合

弧形材料结合

活榫开合结构

明清家具装饰

结构部件装饰

线脚装饰

册四

雕刻装饰

漆饰

镶嵌装饰

金属饰件装饰

di四章 明清家具纹饰

龙纹

风纹

云纹

花卉纹

牡丹纹与荷花纹

松竹梅纹

西番莲纹

灵芝纹与缠枝纹

山水风景纹

几何纹

锦纹

回纹与万字纹

博古纹

神话故事纹

海屋添筹纹

五岳真形图与河马负图纹

八宝纹与八仙纹

吉祥图案纹

di五章 明清家具材质

黄花梨

酸枝木

紫檀木

花梨木

铁梨木

鸡翅木

影木与乌木

黄杨木与楠木

榉木与樟木

榆木

核桃木

楸木与柏木

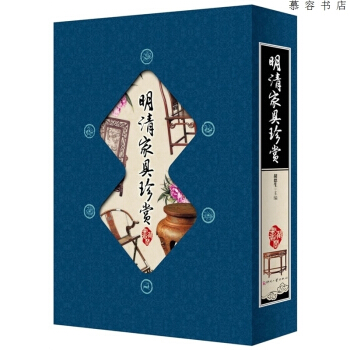

明代家具简洁淡雅、线条优美;清代家具雕刻精美、雍容华贵。《明清家具珍赏(套装共4册)》以明清家具的发展、种类、风格、结构和装饰等为主,以明清家具的鉴别方法、收藏技巧等为辅进行交叉叙述,让读者清楚地了解明清家具在不同时期所具有的风格特点,并迅速找到相应的鉴定方法,以确定收藏的策略。除了介绍目前家具市场上的一些伪劣品的辨识方法外,本书还选配一千五百余幅精美的典型图片和线描图,在介绍家具名称、年代和尺寸等基本内容的同时,简要地分析了明清家具的风格特点和价值所在。图文结合,深入浅出的文字解说,多角度地诠释出了明清家具的文化价值、艺术价值、收藏价值和经济价值。

用户评价

这套《藏书阁——明清家具珍赏(全4册)》光是看到书名和装帧,就让人心生敬意。我最近在琢磨着如何提升自己的家居品味,尤其对那些有历史底蕴的老物件特别着迷。这本书的封面设计和装帧风格,那种古朴典雅的竖排线装,一下子就把我带回了那个讲究“格物致知”的年代。我个人觉得,对于任何想要深入了解传统家具艺术的朋友来说,光是把这几本书摆在书架上,就是一种熏陶。它不仅仅是图录,更像是一件精心制作的艺术品。我特别期待里面的内容能把我从一个门外汉,带入到能分辨出“苏式”与“京式”的门槛之中。那种对细节的把控,对木材纹理的解读,才是真正的学问所在。希望翻开书页,能感受到匠人精神的传承,而不是冰冷的学术堆砌。我希望它能提供足够的视觉冲击力,让我能清晰地对比出不同时期、不同地域家具的微妙差异,那才是收藏的乐趣所在啊。

评分全彩精装,对于艺术类书籍来说简直是标配,但要做到“真彩”却不容易。明清家具的美感,很大程度上依赖于木材本身的色泽和漆面工艺的光泽感。如果印刷质量不过关,那些紫檀的深邃、黄花梨的灵动纹理,都会变成灰蒙蒙的一片,那真是暴殄天物。我非常关注这四册书在图片还原度上的表现。我希望每一张特写照片都能清晰地展现出木材的年轮、雕刻的刀法、甚至细微的虫眼和修复痕迹。只有高质量的视觉呈现,才能有效地辅助我们进行鉴别和学习。同时,版式设计也至关重要,竖排线装本身就带着一种仪式感,如果内容排版也能做到疏密得当,图文配合自然,读起来就不会感到枯燥乏味,而是能够沉浸其中,仿佛置身于一个安静的明代书房,细细摩挲着案上的物件。

评分我对收藏的理解,除了物质层面的价值外,更在于对历史的保护和传承。明清家具是那个时代生活美学的集中体现,它承载了士大夫阶层的审美情趣和日常哲学。这套书如果能深入探讨家具背后的文化背景和工匠精神,对我来说价值会更高。我期待它能讲解一下,为什么某些形制在康乾盛世会被推崇,而另一些在民间广为流传,这背后的社会因素和审美流变是什么。毕竟,单纯的“是什么”很容易查到,但“为什么会是这样”才体现了研究的深度。如果能将家具的形制变化与当时的文人雅集、社会风尚联系起来,我就能更好地理解如何以一种更具人文关怀的视角去欣赏和收藏这些传世之作。收藏不是单纯的买卖,而是一种与历史的对话。

评分坦白说,现在很多鉴赏书籍都犯了一个毛病:过于强调“高精尖”的皇室用器,动辄就是几百年的历史,让人望而却步。我更希望这套“珍赏”系列能涵盖到不同阶层、不同用途的家具。比如,那些造型简洁、线条流畅的文人书房家具,或者那些兼具实用性和地方特色的民间家具,它们同样具有极高的艺术和研究价值。如果能通过这四册书,建立起一个比较全面的明清家具知识体系,从大体量(如屏风、大柜)到小物件(如笔筒、小几),都能有所涉猎,那才算得上是真正的“珍赏全览”。我需要的是一个阶梯式的学习路径,能让我从宏观把握到微观洞察,真正做到心中有数,不盲目跟风,而是根据自己的知识储备和品味偏好,去发掘那些被市场暂时忽略的遗珠。

评分说实话,现在市面上的家具鉴赏书籍太多了,很多都是图多字少,或者就是把一些老旧的、大家已经烂熟于心的知识点重新包装一遍。我对这套书的期待,在于它能否提供一些更深入、更具实操性的指导。收藏可不是光看图片过把眼瘾,而是要懂得如何“看穿”一件家具的真实价值。比如,榫卯结构的精妙之处,不同纹饰所代表的文化寓意,乃至于一件家具在不同光线下呈现出的包浆效果,这些都是衡量真伪和品级的关键。我希望能看到一些关于“行家秘笈”的内容,比如如何通过观察底板、侧板的细微磨损来判断其年代,或者如何分辨是原装件还是后配的零件。如果它能像一位资深的老行家在耳边娓娓道来,指出那些容易被新手忽略的“陷阱”,那这本书的价值就无可替代了。我更看重的是那种“可复制”的经验传授,而不是泛泛而谈的赞美之词。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[A322] 文學公民 世紀文庫 文學001 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29801095466/5b36d5f3Nb449bbac.jpg)

![[A322] 無人的遊樂園 世紀文庫 文學017 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29801626442/5b36db92Nd482116f.jpg)

![[A322] 球謎 世紀文庫 文學020 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29802967852/5b36e3f4Nbe26177f.jpg)

![[A322] 天女散花 世紀文庫 文學030 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29804319496/5b36ebdeNe14403f2.jpg)

![[A322] 絲路之歌 世紀文庫 文學031 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29804805605/5b36ee9bN087a5366.jpg)