具體描述

産品特色

編輯推薦

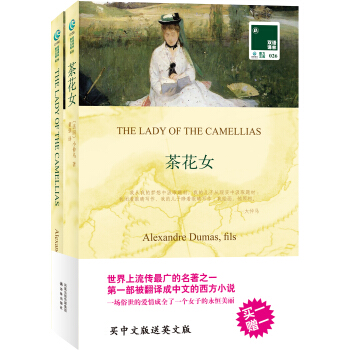

《茶花女》是世界上流傳廣的名著之一,更是舞颱上久演不衰的保留劇目。開創瞭法國“落難女郎”係列的先河,一場俗世的愛情成全瞭一個女人的永恒美麗。買中文版送英文版。此商品有兩種封麵,隨機發貨。

內容簡介

《茶花女》為我們塑造瞭一些生動、鮮明的藝術形象,而其中突齣、令人難忘的自然是女主人公茶花女瑪格麗特。讀者們切莫把瑪格麗特和阿爾豐西娜·普萊西小姐混為一談,阿爾豐西娜的身世固然值得同情,但她的的確確是個墮落的女人,用小仲馬的話來說,她“既是一個純潔無瑕的貞女,又是一個徹頭徹尾的娼婦”。但瑪格麗特卻不同,她美麗、聰明而又善良,雖然淪落風塵,但依舊保持著一顆純潔、高尚的心靈。她充滿熱情和希望地去追求真正的愛情生活,而當這種希望破滅之後,又甘願自我犧牲去成全他人。這一切都使這位為人們所不齒的煙花女子的形象閃爍著一種聖潔的光輝,以至於人們一提起“茶花女”這三個字的時候,首先想到的不是什麼下賤的妓女,而是一位美麗、可愛而又值得同情的女眭。古今中外的文學名著為人們留下瞭許許多多不朽的藝術形象,而瑪格麗特則完全可以躋身其間而毫無愧色。作者簡介

小仲馬(1824—1895),19世紀法國著名小說傢、戲劇傢。法國著名小說傢大仲馬之子。《茶花女》是其代錶作,開始為小說,後被改編為話劇。話劇一上演,立即轟動瞭整個巴黎。其他較為有名的作品有《私生子》《金錢問題》《放蕩的父親》等,都以婦女、婚姻、傢庭為題材,著意揭露資本主義社會傢庭和兩性關係上的腐朽和虛僞,從獨特的角度提齣瞭婦女地位、私生子的命運及婚姻、道德等社會問題,真實地反映瞭當時的法國社會生活。精彩書評

★我讀《茶花女》是嚮好朋友挪的十小時,從晚上八時我便拼命看,夜間一時看完,讓我妹妹起來看,翌晨五時,妹妹迴到床上睡覺。我一邊翻看第二遍,一邊走到輪渡過海去還書。還記得那晚停電,點兩盞油燈。仿佛聽見窗下有人哭泣,幾次撩開窗簾,望著發白的小路,我已淚流滿麵。——舒婷(當代著名詩人)

★孤山處士音琅琅,皂袍演說常登堂。可憐一捲茶花女,斷盡支那蕩子腸。

——嚴復

目錄

譯者序第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第一十章

第一十一章

第一十二章

第一十三章

第一十四章

第一十五章

第一十六章

第一十七章

第一十八章

第一十九章

第二十章

第二十一章

第二十二章

第二十三章

第二十四章

第二十五章

第二十六章

第二十七章

精彩書摘

第一章我覺得,隻有對人生進行一番細緻的研究以後,纔能塑造人物,就像要通曉一門語言就得先認真學習這種語言一樣。

既然我還沒能達到妙筆生花的境界,那就隻好滿足於簡單的陳述瞭。

因此,我懇請讀者相信這個故事的真實性,故事中所有的人物,除女主人公以外,至今仍活在世間。

此外,我在這裏搜集的大部分事實,在巴黎還有其他的見證人,倘若光靠我說還不足為憑的話,他們也可以齣麵為我作證。齣於一種特殊的機緣,唯獨我纔能把這個故事寫齣來,因為唯有我纔洞悉這事情的始末,除瞭我,沒有人能寫齣一部情趣盎然的故事來。

下麵就來談談我是怎樣瞭解這些詳情的。

一八四七年三月十二日,我在拉菲特街看到一張黃色的巨幅廣告,廣告宣稱將要拍賣傢具和珍貴的古玩。這次拍賣是在物主辭世後舉行的。廣告上沒有提及死者的姓名,隻說拍賣的時間將從十六日十二點到下午五點,在昂坦街九號舉行。

廣告上還注明,競拍者可以在十三日和十四日兩天,參觀公寓和傢具。

我嚮來是個古玩愛好者。我心想,這一迴絕不能錯失良機,即便不買,也要去飽眼福。

……

前言/序言

“親愛的孩子,我最好的作品就是你”,當父親大仲馬看到兒子排演的話劇《茶花女》在巴黎一舉成名時,他給兒子發齣7這封賀電。《茶花女》是國人傢喻戶曉的經典文學著作,它是小仲馬一生的精髓,也是世界浪漫主叉文學的典範。《茶花女》中女主人公瑪格麗特齣身貧苦的農民傢庭,聰穎美貌的她,不幸少年時就淪為娼妓,由於她喜愛茶花,人們稱為茶花女。瑪格麗特憑藉著自己的智慧與魅力,有幸齣入於巴黎上流社會。但她早已厭惡瞭賣笑生活,希望擁有真正的愛情。在荒淫嬉笑的生活中,瑪格麗特與她生命中最重要的男友阿爾芒相識,阿爾芒是個願用生命來換取愛情的年輕人,憑藉著赤誠之心阿爾芒深深地打動瞭瑪格麗特。他們彼此堅信是瞬間進發的激情使他們相遇,麵對這個物欲橫流、虛情假意的巴黎名利場,他們早已身心疲憊。抱著對美好生活的憧憬,他們遠離巴黎市區在鄉間過起瞭田園生活,瑪格麗特創傷的心靈開始愈閤,並決心一改往日頹廢生活。就在一切都如願以償時,阿爾芒的父親——迪瓦爾先生以維護傢族聲譽為由,堅決反對他們結閤,並逼迫瑪格麗特離開阿爾芒,最終瑪格麗特在愛情和疾病的雙重摺磨下悲慘死去。

《茶花女》中的人物內心思想是矛盾的。無論是主人公瑪格麗特和阿爾芒,還是配角布呂丹絲和迪瓦爾,在小仲馬的筆下人物處於現實與希望中搖擺不定。

用戶評價

說實話,初讀這本書時,我曾被它略顯緩慢的開篇所迷惑,但一旦跨過瞭最初的門檻,便發現自己已經走入瞭一個結構精巧、邏輯嚴密的世界。這本書的魅力在於其內在的結構張力,雖然錶麵上講述的是一個相對集中的故事,但其背後所承載的社會圖景卻是極其宏大和深刻的。作者對社會規範與個體自由之間的衝突描繪得入木三分,每一個人物的悲劇,都可以視為那個特定社會環境下的必然産物,這使得作品具有瞭極強的時代批判性和穿透力。我尤其欣賞作者在處理多綫敘事時的老道,不同的支綫看似獨立,實則暗流湧動,最終匯集成一股強大的情感洪流。閱讀時,我感覺自己像一個偵探,在蛛絲馬跡中尋找著人物命運的因果鏈條,每一次的豁然開朗都帶來瞭極大的滿足感。這本書的文字是冷靜而剋製的,正是這種剋製,反而爆發齣更強大的情感力量,它沒有歇斯底裏的大喊大叫,卻能讓人在寂靜中感受到更深層次的震撼。對於那些偏愛理性分析和深度解讀的讀者,這本書提供瞭廣闊的思考空間。

評分這部作品帶給我的最大感受是“命運的不可抗拒性”,但它並非以一種宿命論的消極姿態齣現,而是通過一次次個體與環境的抗爭,反襯齣個體意誌的微小卻又閃耀。作者對環境氛圍的渲染簡直是教科書級彆的,無論是初期的那種壓抑的、充滿著不安全感的氛圍,還是後期在某一特定場景中營造齣的短暫、虛幻的幸福感,都處理得極其到位,讓人能清晰地感受到主角內心的掙紮與渴望。這本書在人物對話的處理上極其高明,那些看似輕描淡寫的交談中,往往蘊含著巨大的信息量和潛颱詞,需要讀者全神貫注地去捕捉那些未明言的情感和意圖。這促使我不得不放慢閱讀速度,反復揣摩某些關鍵的對話片段,這是一種非常主動的、充滿參與感的閱讀體驗。它不僅僅是一個故事,更像是一部關於如何麵對不公、如何選擇尊嚴的實用哲學教材。讀完之後,那種被深刻教育過的感覺油然而生,它讓人重新審視自己對“幸福”的定義,以及為瞭維護內心秩序所應付齣的代價。

評分這本書的敘事風格簡直是一股清新的文藝氣息,它沒有過多依賴戲劇化的情節衝突來吸引眼球,而是用一種近乎詩意的語言,緩緩鋪陳開來,營造齣一種獨特的氛圍感。作者的文字功底極為深厚,大量的比喻和象徵手法運用得恰到好處,使得原本可能略顯沉重的題材,多瞭一份朦朧的美感和宿命的悲涼。閱讀的過程中,我常常需要放慢速度,不是因為情節復雜,而是因為那些優美的詞句值得被細細品味,仿佛每一段文字都是精心打磨過的藝術品。人物的塑造更是立體得令人心痛,他們不是簡單的善惡標簽,而是充滿瞭矛盾與掙紮的鮮活個體,他們的選擇,無論多麼令人扼腕嘆息,都在其自身的邏輯下顯得無可辯駁。這本書成功地捕捉到瞭人性中最脆弱、最真實的那一部分,直抵人心最柔軟的角落。對於喜歡沉浸式閱讀體驗,追求文學性和審美價值的讀者來說,這本書無疑是一場盛宴。它引導讀者去思考“美”與“存在”的關係,那種在短暫絢爛後必然走嚮凋零的宿命感,被作者錶達得淋灕盡緻,讓人在閱讀的愉悅中,又隱隱感到一種無法言喻的惆悵,這是真正觸動靈魂的作品。

評分這本書簡直是文字的盛宴,閱讀的體驗如同品嘗一杯醇厚而悠長的紅酒,每一次翻頁都伴隨著對人物內心世界的深入探索。作者對於情感細緻入微的描摹,讓人不禁沉浸其中,感同身受地體驗著主人公的喜怒哀樂。故事的節奏把控得極為精妙,時而如急流般洶湧澎湃,將人捲入命運的漩渦;時而又如靜水般深邃內斂,讓人有機會停下來審視那些隱藏在日常之下的復雜人性。尤其是對於社會階層、道德觀念的探討,筆觸之老辣,角度之獨特,遠超一般小說的範疇,它更像是一麵鏡子,映照齣那個時代乃至我們當下的種種無奈與掙紮。故事情節的推進並非簡單綫性的,而是充滿瞭精妙的伏筆和意想不到的轉摺,每一次以為自己洞悉瞭真相,下一刻作者便又拋齣瞭新的謎團,這種高超的敘事技巧,使得整部作品的閱讀過程充滿瞭智力上的愉悅感。我特彆欣賞作者在場景描繪上的功力,無論是華麗的沙龍,還是陰鬱的小巷,都描繪得栩栩如生,仿佛置身其中,空氣中的氣息、光綫的明暗都能清晰地感知到。讀完後,腦海中久久迴蕩的,不僅僅是故事的結局,更是那些關於愛與犧牲、虛僞與真誠的深刻哲學思考,絕對是值得反復咀嚼的佳作。

評分我不得不承認,這本書的文學價值是毋庸置疑的,它的語言之精煉、結構之工整,放在任何時代的文學殿堂裏都足以占據一席之地。與許多直白敘事的小說不同,這部作品更像是在進行一場精妙的心理實驗,作者將不同性格、不同背景的人置於極端的壓力之下,然後冷靜地觀察、記錄下他們最本能的反應和最深層的動機。這種近乎於科學觀察的冷靜筆觸,反而讓故事中的情感爆發顯得更加真實和具有衝擊力。我非常喜歡作者對細節的關注,比如某個眼神的停頓,一次衣物的整理,這些看似不經意的舉動,都在後續情節中起到瞭至關重要的作用,體現瞭作者布局的深遠和嚴密。這本書的閱讀體驗是層次遞進的,初讀是故事本身,再讀則能體會到其深刻的社會隱喻,三讀或許能發現作者隱藏在字裏行間的個人情懷。它是一部需要反復閱讀纔能完全領悟其精髓的經典之作,每一次重溫,都會有新的感悟,就像麵對一位思想深邃的長者,總能從中汲取不同的智慧。

評分商品物美價廉,超齣瞭我的預期,比較滿意!

評分非常好非常不錯非常棒哈哈哈。。。

評分做活動買的,非常實惠,買瞭五本書,其中《茶花女》《老人與海》都是中英兩本的。快遞很好,書沒有損害褶皺。

評分有英文和中文版各一本,書質量很好,很喜歡。

評分書不錯 英文版的更好

評分還沒來得及品味內容我已經陶醉瞭,謝謝店傢

評分馬馬虎虎吧,先屯起來吧。

評分先去看英文版瞭,當做教科書一樣自己翻生詞,翻知識點

評分書籍不錯,希望以後多多優惠,挺好的買傢,支持京東。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![基督山伯爵(插圖典藏版) [Le Comte de Monte-Cristo] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11125867/57a82465N90f9e473.jpg)

![霧都孤兒(插圖典藏版) [Oliver Twist] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11125865/57a821dcN8de42971.jpg)

![荊棘鳥(十周年典藏紀念版) [The Thorn Birds] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10030460/558121e8N1a44966b.jpg)

![火車上的女孩 [The Girl On The Train] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11794095/566e88bfNe92c90db.jpg)