具体描述

●地图

●序言:狂热的心

●部分 早年岁月1853年一1880年

● 堤坝

●第二章 石楠丛中的村庄

●第三章 怪男孩

●第四章 上帝和金钱

●第五章 通往赖斯韦克之路

●第六章 流放

●第七章 效仿基督

●第八章 天路历程

●第九章 噢,耶路撒冷!噢,津德尔特!

●第十章 驶向风中

●第十一章 “就是它了”

●第十二章 黑乡

●第十三章 如画的土地

●第二部分 荷兰岁月1880年一1886年

●第十四章 冰冷的心

●第十五章 依然爱你

●部分目录

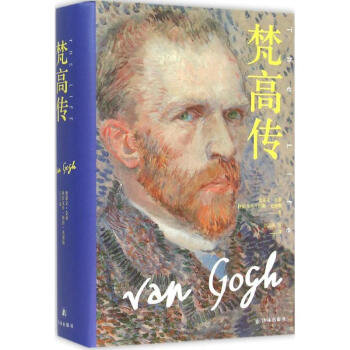

内容简介

史蒂文·奈菲、格雷戈里·怀特·史密斯一起创作的《梵高传(精)》《梵高传(精)》讲述了荷兰后印象派画家梵高的传奇一生。书中从梵高出生写起,写了他在海牙、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎等地历经坎坷;写他从一个默默无闻的画店职员很终成为绘画大师,开创了后印象主义画派;写他与当时已经名满天下的画家高更在阿尔勒相聚,两人交恶后,梵高患上躁狂症割掉自己的耳朵,很后在巴黎郊区饮弹自尽。书中的很多内容都是抢先发售出版,除了叙述梵高的经历,同时也描绘了梵高与当时的画家群体的交往,对研究印象派和后印象派提供了有价值的参考。 (美)史蒂文·奈菲(Steven Naifeh),(美)格雷戈里·怀特·史密斯(Gregory White Smith) 著;沈语冰 等 译 沈语冰,长期致力于西方现代美学、现代艺术史论的教学与研究,现为浙江大学美学与批评理论研究所所长、教授、博士生导师。担任国家社科基金重大项目“西方当代艺术理论文献翻译与研究”首席专家,《世界美术》《世界3》等学术刊物编委,《中国大百科全书·艺术理论卷》副主编,“艺术理论与批评译丛”“艺术学经典文献导读书系”“凤凰文库·艺术理论研究系列”等多种学术丛书的主编或执行主编。著有《20世纪艺术批评》,并获教育部二等奖。独立或合作译有西方现当代艺术史论经典10种。因“长期致力于系统翻译介绍西方现当代艺术理论,为中国艺术研究做出重大贡献,丰富了中文世界的学术视野”,2013年获第二届“当代艺术思想论坛”艺术等 婚礼当天,新人途经的小径已被安娜的家人撒上花瓣,各个站点也扎上了绿枝蓓蕾织就的花环。新娘从王子河畔的卡本特斯家出发,来到海牙修道院教堂。这是一座15世纪建成的宝库,坐落在皇城的中心大道上,两侧菩提树林立,恢弘的别墅群环抱四周。马车穿过的街道会令每一个来自肮脏大陆的人羡艳:每栏窗格都掸得清清爽爽,每扇门都刷了新漆,门廊上的每个铜罐都抛过光,钟塔上的每柄长矛都刚刚镀了金。“连屋顶都好像每天清洗。”一位外国人颇为惊讶,街道“干净得像是室内走廊”。另一名游客写道,这样的地方“会令所有人都羡慕那些居住在这里的人们”。田园有如此地,诗意有如此时,叫人感恩,却无法让人摆脱往昔的阴影――这种复杂的情绪萦绕了安娜·卡本特斯的一生。她很清楚,对于她的家庭和国家而言,好景不会常在。

&n;等 序言

狂热的心

提奥作了坏的打算。消息只说文森特“弄伤了自己”。提奥赶往车站搭下一班开往奥威尔的火车,途中思绪万千。上一次收到这样可怕的消息还要追溯到高更发来的一封电报,通知他文森特“病得很重”。那一次,赶到南部小城阿尔的提奥在医院的发热病房找到了哥哥。他头上缠着绷带,意识模糊。

这一次,火车之旅的尽头又会有什么在等待他?

每当此时,提奥脑中总会浮现出那个他曾经熟识的文森特:这个兄长热情、好动、爱闹腾、同情心泛滥、喜欢刨根究底。童年时代,两人去荷兰小镇津德尔特附近的乡野和林子里远足,是文森特令他领略到了大自然的神秘和魅力。冬天,文森特教他滑冰、玩雪橇;夏天,和他在沙地上堆城堡。在周日的教堂里、客厅的钢琴旁,文森特的歌喉自信又清亮。他还爱在他们时常密谈的阁楼上高谈阔论,直至深夜。这一切催生了弟弟心头一份独特的情感,这种情感被他们的兄弟姐妹戏称为“情愫等

用户评价

我得说,这本书的阅读体验是极其破碎而又充满张力的。它并非那种让你捧着茶杯安逸品读的闲书。相反,文字的节奏感非常强,时而如暴风骤雨般密集,信息量巨大,要求读者全神贯注地去解码那些复杂的历史背景和人物关系;时而又戛然而止,留下大片的留白,迫使你去自行填补空白,去想象那些未被言明的痛苦与抉择。我特别欣赏作者处理“时代背景”的方式,他没有将历史作为单纯的注脚,而是让它成为角色命运的驱动力。书中对19世纪末期欧洲社会对“异类”的排斥,以及艺术思潮变革前夜的混乱与躁动,都有着相当深刻的洞察。读到某个阶段,你会清晰地感受到,那不仅仅是一个画家的个人悲剧,更是特定历史时期下,所有先驱者都必须经历的煎熬。这种宏大叙事与微观心理的完美结合,让这本书的厚重感油然而生,绝非一般的传记作品可以比拟。

评分坦白讲,一开始我对这类艺术家的私生活描写抱有警惕,总怕落入狗血俗套。但这本书的厉害之处在于,它极其克制却又无比精准地把握了“人性”的复杂面。主人公的缺点、他的不善交际、他的易怒、他对某些事物的极端执着,都被如实记录,但作者的笔触却充满了尊重而非审判。更妙的是,作者通过大量侧面描写,比如他与周边人物的通信、被批评家抨击的记录,来构建一个立体的人物形象。你看到的不是一个符号,而是一个活生生、在贫困与理想的夹缝中挣扎的灵魂。这种对人物内心世界的深入挖掘,已经超越了传记的范畴,更像是一部深刻的人性寓言。每一次翻页,都像是进行了一次私密的、略带疼痛的对话,让人在掩卷长叹之余,也更加理解了艺术创作背后那份近乎殉道的决心。

评分如果用一个词来形容读完此书后的感受,那可能是“震撼”。这种震撼不是因为情节的跌宕起伏,而是源于对“坚持”二字最极致的诠释。作者很擅长使用对比的手法,将主人公在世时的默默无闻与他身后世人对他的追捧进行鲜明对比,这种反差带来的荒谬感和悲凉感,久久萦绕心头。书中详细记录了他生命最后阶段的境遇,那种几乎被世界遗弃的孤独,读起来令人窒息。然而,就在这种极度的困境中,他依然没有停止对美的追求,甚至将生命最后的火焰倾注于画布之上。这本书成功地将一个艺术家的生命轨迹,提升到了哲学层面——关于存在的意义、关于被理解的渴望,以及艺术与商业、世俗的永恒冲突。它迫使我反思,我们今天习以为常的美好事物,背后究竟付出了多少不为人知的代价与牺牲。这是一部让人沉重,但又无比值得细品的史诗。

评分这本书的语言风格非常具有辨识度,可以说是全书最吸引我的地方之一。它时而呈现出一种近乎学术论文的严谨和考据的扎实,每一个时间点、每一幅作品的创作背景,都似乎经过了地毯式的文献梳理;但下一秒,作者的文笔又能突然转变得极富诗意和感染力,特别是描绘创作过程的段落,简直是文字与色彩的交响乐。他似乎能用文字“画出”颜色,用句子“构建”光线。这种风格上的巨大跨度,非但没有造成阅读上的障碍,反而极大地增强了作品的张力。它让你感觉自己不是在被动地接收信息,而是在与作者并肩,共同解构一个天才的思维迷宫。读到那些对色彩理论的探讨时,即便我对此知之甚少,也能感受到那种探索未知领域的兴奋感,足见作者驾驭文字的功力之深厚。

评分这部作品,说实话,初读时我有些犹豫,毕竟“传记”这个体裁本身就带着一种既定的框架,仿佛一切都已了然。然而,作者的叙事功力实在令人惊叹。他没有陷入那种流水账式的年代罗列,反而像一个技艺精湛的织工,将那些晦涩难懂的艺术理论、那个时代巴黎的喧嚣与萧瑟,以及人物内心深处的挣扎与狂热,巧妙地编织在一起。尤其让我印象深刻的是对“光”的描摹。书中对于光影变幻的细致观察,那种近乎偏执的捕捉欲,几乎能让我透过文字感受到画布上颜料未干的温度。作者似乎对主人公的情感脉络有着近乎同理心的理解,那些高光时刻的狂喜,与那些被世人误解后的黯然神伤,都被描绘得淋漓尽致,让你不由自主地沉浸其中,为之唏嘘。这本书的价值,远不止于记录一个艺术家的生平,更在于它展现了一种超越时代的精神困境与创作激情,读完后,感觉自己的世界观都被某种强烈的色彩重新洗礼了一遍。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有