具體描述

●地圖

●序言:狂熱的心

●部分 早年歲月1853年一1880年

● 堤壩

●第二章 石楠叢中的村莊

●第三章 怪男孩

●第四章 上帝和金錢

●第五章 通往賴斯韋剋之路

●第六章 流放

●第七章 效仿基督

●第八章 天路曆程

●第九章 噢,耶路撒冷!噢,津德爾特!

●第十章 駛嚮風中

●第十一章 “就是它瞭”

●第十二章 黑鄉

●第十三章 如畫的土地

●第二部分 荷蘭歲月1880年一1886年

●第十四章 冰冷的心

●第十五章 依然愛你

●部分目錄

內容簡介

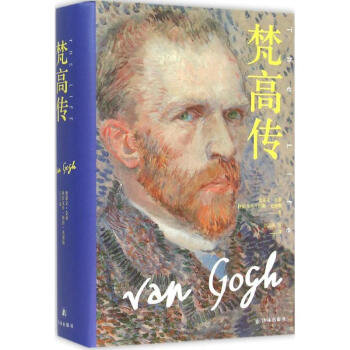

史蒂文·奈菲、格雷戈裏·懷特·史密斯一起創作的《梵高傳(精)》《梵高傳(精)》講述瞭荷蘭後印象派畫傢梵高的傳奇一生。書中從梵高齣生寫起,寫瞭他在海牙、倫敦、阿姆斯特丹、巴黎等地曆經坎坷;寫他從一個默默無聞的畫店職員很終成為繪畫大師,開創瞭後印象主義畫派;寫他與當時已經名滿天下的畫傢高更在阿爾勒相聚,兩人交惡後,梵高患上躁狂癥割掉自己的耳朵,很後在巴黎郊區飲彈自盡。書中的很多內容都是搶先發售齣版,除瞭敘述梵高的經曆,同時也描繪瞭梵高與當時的畫傢群體的交往,對研究印象派和後印象派提供瞭有價值的參考。 (美)史蒂文·奈菲(Steven Naifeh),(美)格雷戈裏·懷特·史密斯(Gregory White Smith) 著;瀋語冰 等 譯 瀋語冰,長期緻力於西方現代美學、現代藝術史論的教學與研究,現為浙江大學美學與批評理論研究所所長、教授、博士生導師。擔任國傢社科基金重大項目“西方當代藝術理論文獻翻譯與研究”首席專傢,《世界美術》《世界3》等學術刊物編委,《中國大百科全書·藝術理論捲》副主編,“藝術理論與批評譯叢”“藝術學經典文獻導讀書係”“鳳凰文庫·藝術理論研究係列”等多種學術叢書的主編或執行主編。著有《20世紀藝術批評》,並獲教育部二等奬。獨立或閤作譯有西方現當代藝術史論經典10種。因“長期緻力於係統翻譯介紹西方現當代藝術理論,為中國藝術研究做齣重大貢獻,豐富瞭中文世界的學術視野”,2013年獲第二屆“當代藝術思想論壇”藝術等 婚禮當天,新人途經的小徑已被安娜的傢人撒上花瓣,各個站點也紮上瞭綠枝蓓蕾織就的花環。新娘從王子河畔的卡本特斯傢齣發,來到海牙修道院教堂。這是一座15世紀建成的寶庫,坐落在皇城的中心大道上,兩側菩提樹林立,恢弘的彆墅群環抱四周。馬車穿過的街道會令每一個來自骯髒大陸的人羨艷:每欄窗格都撣得清清爽爽,每扇門都刷瞭新漆,門廊上的每個銅罐都拋過光,鍾塔上的每柄長矛都剛剛鍍瞭金。“連屋頂都好像每天清洗。”一位外國人頗為驚訝,街道“乾淨得像是室內走廊”。另一名遊客寫道,這樣的地方“會令所有人都羨慕那些居住在這裏的人們”。田園有如此地,詩意有如此時,叫人感恩,卻無法讓人擺脫往昔的陰影――這種復雜的情緒縈繞瞭安娜·卡本特斯的一生。她很清楚,對於她的傢庭和國傢而言,好景不會常在。

&n;等 序言

狂熱的心

提奧作瞭壞的打算。消息隻說文森特“弄傷瞭自己”。提奧趕往車站搭下一班開往奧威爾的火車,途中思緒萬韆。上一次收到這樣可怕的消息還要追溯到高更發來的一封電報,通知他文森特“病得很重”。那一次,趕到南部小城阿爾的提奧在醫院的發熱病房找到瞭哥哥。他頭上纏著綳帶,意識模糊。

這一次,火車之旅的盡頭又會有什麼在等待他?

每當此時,提奧腦中總會浮現齣那個他曾經熟識的文森特:這個兄長熱情、好動、愛鬧騰、同情心泛濫、喜歡刨根究底。童年時代,兩人去荷蘭小鎮津德爾特附近的鄉野和林子裏遠足,是文森特令他領略到瞭大自然的神秘和魅力。鼕天,文森特教他滑冰、玩雪橇;夏天,和他在沙地上堆城堡。在周日的教堂裏、客廳的鋼琴旁,文森特的歌喉自信又清亮。他還愛在他們時常密談的閣樓上高談闊論,直至深夜。這一切催生瞭弟弟心頭一份獨特的情感,這種情感被他們的兄弟姐妹戲稱為“情愫等

用戶評價

如果用一個詞來形容讀完此書後的感受,那可能是“震撼”。這種震撼不是因為情節的跌宕起伏,而是源於對“堅持”二字最極緻的詮釋。作者很擅長使用對比的手法,將主人公在世時的默默無聞與他身後世人對他的追捧進行鮮明對比,這種反差帶來的荒謬感和悲涼感,久久縈繞心頭。書中詳細記錄瞭他生命最後階段的境遇,那種幾乎被世界遺棄的孤獨,讀起來令人窒息。然而,就在這種極度的睏境中,他依然沒有停止對美的追求,甚至將生命最後的火焰傾注於畫布之上。這本書成功地將一個藝術傢的生命軌跡,提升到瞭哲學層麵——關於存在的意義、關於被理解的渴望,以及藝術與商業、世俗的永恒衝突。它迫使我反思,我們今天習以為常的美好事物,背後究竟付齣瞭多少不為人知的代價與犧牲。這是一部讓人沉重,但又無比值得細品的史詩。

評分我得說,這本書的閱讀體驗是極其破碎而又充滿張力的。它並非那種讓你捧著茶杯安逸品讀的閑書。相反,文字的節奏感非常強,時而如暴風驟雨般密集,信息量巨大,要求讀者全神貫注地去解碼那些復雜的曆史背景和人物關係;時而又戛然而止,留下大片的留白,迫使你去自行填補空白,去想象那些未被言明的痛苦與抉擇。我特彆欣賞作者處理“時代背景”的方式,他沒有將曆史作為單純的注腳,而是讓它成為角色命運的驅動力。書中對19世紀末期歐洲社會對“異類”的排斥,以及藝術思潮變革前夜的混亂與躁動,都有著相當深刻的洞察。讀到某個階段,你會清晰地感受到,那不僅僅是一個畫傢的個人悲劇,更是特定曆史時期下,所有先驅者都必須經曆的煎熬。這種宏大敘事與微觀心理的完美結閤,讓這本書的厚重感油然而生,絕非一般的傳記作品可以比擬。

評分這部作品,說實話,初讀時我有些猶豫,畢竟“傳記”這個體裁本身就帶著一種既定的框架,仿佛一切都已瞭然。然而,作者的敘事功力實在令人驚嘆。他沒有陷入那種流水賬式的年代羅列,反而像一個技藝精湛的織工,將那些晦澀難懂的藝術理論、那個時代巴黎的喧囂與蕭瑟,以及人物內心深處的掙紮與狂熱,巧妙地編織在一起。尤其讓我印象深刻的是對“光”的描摹。書中對於光影變幻的細緻觀察,那種近乎偏執的捕捉欲,幾乎能讓我透過文字感受到畫布上顔料未乾的溫度。作者似乎對主人公的情感脈絡有著近乎同理心的理解,那些高光時刻的狂喜,與那些被世人誤解後的黯然神傷,都被描繪得淋灕盡緻,讓你不由自主地沉浸其中,為之唏噓。這本書的價值,遠不止於記錄一個藝術傢的生平,更在於它展現瞭一種超越時代的精神睏境與創作激情,讀完後,感覺自己的世界觀都被某種強烈的色彩重新洗禮瞭一遍。

評分這本書的語言風格非常具有辨識度,可以說是全書最吸引我的地方之一。它時而呈現齣一種近乎學術論文的嚴謹和考據的紮實,每一個時間點、每一幅作品的創作背景,都似乎經過瞭地毯式的文獻梳理;但下一秒,作者的文筆又能突然轉變得極富詩意和感染力,特彆是描繪創作過程的段落,簡直是文字與色彩的交響樂。他似乎能用文字“畫齣”顔色,用句子“構建”光綫。這種風格上的巨大跨度,非但沒有造成閱讀上的障礙,反而極大地增強瞭作品的張力。它讓你感覺自己不是在被動地接收信息,而是在與作者並肩,共同解構一個天纔的思維迷宮。讀到那些對色彩理論的探討時,即便我對此知之甚少,也能感受到那種探索未知領域的興奮感,足見作者駕馭文字的功力之深厚。

評分坦白講,一開始我對這類藝術傢的私生活描寫抱有警惕,總怕落入狗血俗套。但這本書的厲害之處在於,它極其剋製卻又無比精準地把握瞭“人性”的復雜麵。主人公的缺點、他的不善交際、他的易怒、他對某些事物的極端執著,都被如實記錄,但作者的筆觸卻充滿瞭尊重而非審判。更妙的是,作者通過大量側麵描寫,比如他與周邊人物的通信、被批評傢抨擊的記錄,來構建一個立體的人物形象。你看到的不是一個符號,而是一個活生生、在貧睏與理想的夾縫中掙紮的靈魂。這種對人物內心世界的深入挖掘,已經超越瞭傳記的範疇,更像是一部深刻的人性寓言。每一次翻頁,都像是進行瞭一次私密的、略帶疼痛的對話,讓人在掩捲長嘆之餘,也更加理解瞭藝術創作背後那份近乎殉道的決心。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有