具体描述

产品特色

编辑推荐

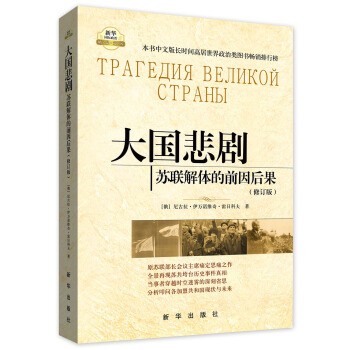

原苏联部长会议主席痛定思痛的巨作!尘埃落定之后的省思与叩问!

苏共垮台15年祭,大国悲剧真相还原!

本书穿越时空的迷雾,详细、生动、全面地叙述了苏联解体和苏共垮台这一震撼世界的历史性事件的全过程,以独特的视角深刻分析了事件的整体内在逻辑,揭示了与其相关联的各种事件之间的前因后果,展现了苏联各加盟共和国千百万人民由此所经历的困窘和悲惨后果。

内容简介

拥有70年辉煌历史的超级大国苏联瞬间土崩瓦解,带给世界巨大的震撼与无尽的思考。《大国悲剧:苏联解体的前因后果(修订版)》穿越时空的迷雾,详细、生动、全面地叙述了苏联解体和苏共垮台这一震撼世界的历史性事件的全过程,以独特的视角深刻分析了事件的整体内在逻辑,揭示了与其相关联的各种事件之间的前因后果,展现了苏联各加盟共和国千百万人民由此所经历的困窘和悲惨后果。《大国悲剧:苏联解体的前因后果(修订版)》所披露的内容,仅就其专业性而言,已绝非其他人物撰写的回忆录所能比拟。作者简介

尼古拉·伊万诺维奇·雷日科夫,1929年9月28日生于顿涅茨克州捷尔仁斯基区杰列耶夫卡村(现捷尔仁斯克市)。1959年毕业于乌拉尔工学院。从1950年起即在乌拉尔重型机械厂工作,先后任技师、工程师、总工程师和厂长。1975—1979年任苏联重型工业和交通机械工业部第1副部长,1979—1982年任苏联国家计委第1副主席,1985—1990年任苏联部长会议主席(总理)。

1981—1991年被选为苏共中央委员,1982—1985年任苏共中央书记,兼任苏共中央经济部部长,1985—1990年担任苏共中央政治局委员。

苏联解体时期任苏联人民代表,解体后1995—2003年任俄联邦联邦会议国家杜马代表,议会“人民政权”党团领袖、国家杜马理事会理事、国家杜马联邦会议成员等。

目录

中文版前言序言:真相与后果

第1章 乱自何来

经济:“照着俄罗斯老妈的屁股踹了一脚”

国内政策:“把苏共闹个天翻地覆”

对外政策:西方找到了“可以与之打交道的人”

意识形态:总书记“梦想着要把共产主义埋葬”

民族关系:竟然成了摧毁苏联的攻城槌

苏联解体:审判何时开始

第2章 阿拉木图:不妥当的任命引起严重后果

不妥当的任命

失乐园

复乐园的努力

廓清12月事件的本源

第3章 第比利斯:颠倒黑白的审判

民族主义狂热

恐怖之夜的真相

颠倒黑白的审判

政客得势的代价

第4章 费尔干纳的黑色六月

第5章 巴库:谁是罪人

第6章 雪崩前奏:波罗的海三国

民族主义运动坐大

“萨尤基斯”:从口号到应验

不想听到的回答

悲惨星期日

第7章 后果:仇俄浮出水面

俄罗斯人成了弃儿

铲除俄语

波罗的海三国与东正教

政治犬儒主义

第8章 后果:可耻的审判

政治审讯:政敌

可耻审判:卫国战争老战士

第9章 “独立”乌克兰的怪现状

奔向“独立”

叶利钦的别洛韦日“礼物”

俄语与乌克兰语

第10章 二合一的乌克兰

乌克兰的民族主义分子

同反法西斯人士的纪念碑和坟墓作战

“独立国家须有独立教会”

橙色噩梦

第11章 苏联:从改革到解体

党内局势

几次决定命运的人民代表大会

“您当时为什么不说服我们?”

第12章 政权处于弥留时刻

政权危机和政权瘫痪

酒气熏天之夜和雾影迷蒙之晨

夜幕笼罩大地

后记

雷日科夫小传

译后记

精彩书摘

第1章 乱自何来具有划时代意义的重大历史事件,其诞生和发展常使我想起一条河。人类生活的变化就跟一条河一样,有它的起源,有它的主河道,还有先后流入主河道的各条支流。它们把这条河变得越来越宽,越来越深,但同时也带来了一些有害的杂质。生活之流也像这条河一样,它逐渐积蓄着力量,临到末了,则或是由于以前取得的成果得到革新和改善而为人们带来欢乐,或是由于引发彻底毁灭而为人们带来悲哀。

苏联人民也曾有过类似的经验。自从统一国家毁灭以来,15年间发表了无数回忆录,出现了无数分析事件原委的著作。对于种种事件带来的后果、实现的手段、产生的原因以及未来生活的前景,每个人都有着自己的解释。

历史不过是时代的“人质”。人们往往只是简单地抄写历史,目的不外乎是再一次取媚于新一代统治者。但历史总有说出真相的一天。

动笔之始,我还得提起一个现在说来已经是60年前的文件——那就是美国中央情报局局长艾伦·杜勒斯当着美国总统杜鲁门在国际关系委员会上发表的一篇演说。1945年,他就已经明确地提出了瓦解苏联的目的、任务和手段:

战争将要结束,一切都会有办法弄妥,都会安排好。我们将倾其所有,拿出所有的黄金,全部物质力量,把人们塑造成我们需要的样子,让他们听我们的。

人的脑子,人的意识,是会变的。只要把脑子弄乱,我们就能不知不觉改变人们的价值观念,并迫使他们相信一种经过偷换的价值观念。用什么办法来做?我们一定要在俄罗斯内部找到同意我们思想意识的人,找到我们的同盟军。

一场就其规模而言无与伦比的悲剧——一个最不屈的人民遭到毁灭的悲剧——将会一幕接一幕地上演,他们的自我意识将无可挽回地走向消亡。比方说,我们将从文学和艺术中逐渐抹去他们的社会存在,我们将训练那些艺术家,打消他们想表现或者研究那些发生在人民群众深层的过程的兴趣。文学,戏剧,电影——一切都将表现和歌颂人类最卑劣的情感。我们将使用一切办法去支持和抬举一批所谓的艺术家,让他们往人类的意识中灌输性崇拜、暴力崇拜、暴虐狂崇拜、背叛行为崇拜,总之是对一切不道德行为的崇拜。在国家管理中,我们要制造混乱和无所适从……

我们将不知不觉地,但积极地和经常不断地促进官员们的恣意妄为,让他们贪贿无度,丧失原则。官僚主义和拖沓推诿将被视为善举,而诚信和正派将被人耻笑,变成人人所不齿和不合时宜的东西。无赖和无耻、欺骗和谎言、酗酒和吸毒、人防人赛过惧怕野兽、羞耻之心的缺失、叛卖、民族主义和民族仇恨,首先是对俄罗斯人民的仇恨——我们将以高超的手法,在不知不觉间把这一切都神圣化,让它绽放出绚丽之花……只有少数人,极少数人,才能感觉到或者认识到究竞发生了什么。但是我们会把这些人置于孤立无援的境地,把他们变成众人耻笑的对象;我们会找到毁谤他们的办法,宣布他们是社会渣滓。我们要把布尔什维克主义的根挖出来,把精神道德的基础庸俗化并加以清除。我们将以这种方法一代接一代地动摇和破坏列宁主义的狂热。我们要从青少年抓起,要把主要的赌注押在青年身上,要让它变质、发霉、腐烂。我们要把他们变成无耻之徒、庸人和世界主义者。我们一定要做到。

40年后,一切果然这样发生了。西方,特别是美国,消灭苏维埃国家的目标果然完全实现了。不过,我当然绝不会以为,这样一个大国的悲剧性解体能够仅仅发生在外部因素的影响之下。如果内部没有一个实际上完全奉行苏联的敌人所树立的目标的“第五纵队”,而只靠外部力量,谁也不能把我们国家怎么样。这只要回想一下俄罗斯千百年来的历史,包括卫国战争那悲惨的时光和最后的胜利结局,就可以一目了然。

世界上最好的老师就是生活本身。生活告诉我们,所谓的民主变革实际上给我们带来了什么,特别是在千百万人民的社会经济地位方面。毫不奇怪,许多人都在越来越经常地问自己:难道真的需要这场改革吗?难道它真的是历史的必需和必然吗?而且,许多人很自然地怀着一种尊敬的心情回想起苏联时代——日子过得虽不富裕,但劳动、休息、教育、医疗服务、必要的社会福利等方面都能得到可靠的保障。

人们终于明白,原来第一拨“民主派”是厚颜无耻地欺骗了他们。那些家伙曾许诺很快就会过上天堂般的日子,而这些玫瑰色的甜言蜜语现已犹如朝雾般消散。还有一些人,他们在人民中只占很小一部分,现在要什么有什么,而且全是过去连想都不敢想的东西。不过这些东西实际上是直接从绝大多数人手里抢过来的。所以,许多人对“改革”的态度绝对是负面的。这是一个不得不承认的事实,它的悲惨之处更在于,从根本上来说,它是一种内心深处的迷失,而大众传媒却用尽了浑身解数来支持这种迷失。

问题在于,在许多人的眼里,戈尔巴乔夫的“改革”也好,盖达尔丘拜斯叶利钦的“激进改革”也好,它们都汇入了同一的过程,尽管就目的、社会经济内容和政治推动力而言,它们其实是相互对立的东西。他们之间的共同点只有一条,那就是“改革”的失败和垮台创造了消灭苏联和改变苏联社会政治制度的有利条件。

……

前言/序言

苏联的兴亡是20世纪人类历史上影响至巨的大事件,它直接改变了世界地缘政治和国际关系的大格局。如今,苏联的兴亡史、苏联解体的经验教训及其后果,已经成为世界各国的理论工作者研究社会主义前景和实践的重要课题。对苏联解体和苏共垮台,我们是感到十分惋惜和遗憾的。上世纪五六十年代,我曾经多次陪同毛泽东、刘少奇、周恩来和邓小平等同志赴苏联访问,苏联领导人赫鲁晓夫等来华访问,我也曾当过翻译。我结交了很多苏联朋友,同他们建立了深厚的友谊。随着苏共和苏联的逝去,这些都已成为如烟的往事。因为这层关系,我对苏联解体之谜格外关注,对新解密的苏联档案和有关当事人的回忆和反思格外留心。

雷日科夫是苏联解体前的部长会议主席,亲历了苏联解体的全过程,对彼时的真实景况和内幕有非他人能比的了解和洞悉,雷日科夫的著述因而就多了更深一层的价值和意义。雷日科夫这些年写过不少书,但他对此书特别重视。他说:“这本书我写了十多年。”书的主题是苏联解体一这是对他震撼至烈的人生经历。书中除了叙述苏联发生在1989至1991年的各种重大事件外,更重要的是对经验教训的总结和后果的反思。起初作者只是备忘,把一些重要的事件记录下来。可是后来,随着戈尔巴乔夫改革造成的后果日益严重,他和整个俄罗斯思想界一样,开始了对一连串重大历史事件前因后果的深入思考。他把所有这些都写进了此书。他说:“我希望这本书在某种程度上能回答我心灵和理智的呼唤。”

时间是最好的老师,拉开时间距离的观照可能更为客观、冷静、清明和超脱。痛定思痛之余,15年来,雷日科夫几乎没有一天放松过对这些问题的探讨研究。他曾同数以千计的本国和国外思想精英交换看法,促膝长谈;也曾无数次深入底层,倾听普通人的意见;他还曾阅读了大量的有关著作。此书基本按时间顺序,全面回顾了苏联解体过程中的所有重大事件,并清晰地梳理了它们的来龙去脉。对于苏联解体的原因,说法很多,以致许多资深的研究者也感到扑朔迷离,迷雾重重。

用户评价

这本书的封面设计就透着一股历史的厚重感,深沉的蓝色背景,搭配着金色的醒目标题,让人一眼就能感受到它所承载的重量。拿到手里,纸张的质感也相当不错,触感温润,翻页时没有廉价的沙沙声,这对于我这种喜欢捧着纸质书阅读的人来说,是相当加分的。我一直对苏联的解体事件充满了好奇,它不仅仅是一个国家的消失,更是20世纪末地缘政治格局颠覆性的转折点。这本书的书名直接点明了主题,而且“修订版”三个字也暗示了作者在原有基础上做了进一步的梳理和补充,这让我对接下来的阅读充满了期待。我希望这本书能深入浅出地剖析苏联解体的深层原因,不仅仅是那些表面的政治斗争,更希望能够触及到经济、社会、文化等多个层面的因素,比如戈尔巴乔夫改革的影响,民族主义的抬头,以及西方世界的因素等等。同时,我也很关注这本书对于解体后果的探讨,这部分内容往往比原因更具警示意义,它能够帮助我们理解当今世界格局的形成,以及从中可以吸取的教训。我设想,作者可能会引用大量的历史资料和数据,但更重要的是,能否将这些枯燥的材料转化为引人入胜的故事和深刻的洞见,让读者在阅读中获得知识的同时,也能感受到历史的波澜壮阔。

评分我最近入手了一本关于苏联解体的书,书名相当有分量,让人一看就觉得内容一定不简单。这本书给我的第一印象是它的学术性很强,作者在行文中展现出了扎实的史学功底,对于史料的运用相当谨慎,并且能够清晰地梳理出不同观点之间的逻辑关系。在探讨苏联解体的前因时,作者花了大量的笔墨去分析苏联内部长期存在的体制性问题,比如经济发展停滞、官僚主义泛滥、意识形态僵化等等。他深入浅出地阐释了这些问题是如何一点点侵蚀着苏联的根基,最终导致其走向衰败。让我印象深刻的是,作者并没有回避讨论苏联时期的一些积极方面,比如工业化的成就、太空竞赛的辉煌,但他同时也很客观地分析了这些成就背后所付出的沉重代价,以及它们与整个体制的脆弱性之间的矛盾。在分析解体过程时,作者对各个关键人物的动机和行为进行了细致的刻画,使得整个叙事充满了张力。而且,对于解体后的后果,作者的分析也相当具有前瞻性,他不仅关注了俄罗斯自身的变化,也深入探讨了对全球政治、经济格局产生的连锁反应。这本书让我感觉,历史不是简单的线性发展,而是充满了各种复杂的力量交织在一起,最终造就了我们所处的时代。

评分读完这本书,我感觉自己仿佛穿越了时空,亲身经历了一段波澜壮阔的历史。这本书的魅力在于它将宏大的历史叙事与细腻的人物刻画相结合,使得整个故事生动而富有感染力。作者在分析苏联解体原因时,并没有局限于传统的政治分析,而是更加侧重于微观层面,比如普通民众的生活状态,以及他们对社会变迁的感受。我尤其对书中对苏联时期社会思潮演变的描绘印象深刻,作者深入探讨了各种新旧思想的碰撞,以及它们是如何影响着人们的价值观和国家走向。在叙述苏联解体过程时,作者的语言风格相当具有画面感,仿佛能够看到当时的街头巷尾,人们脸上流露出的迷茫与希望。同时,书中对于解体后所产生的各种社会问题的探讨,也相当具有现实意义,比如民族矛盾的激化,经济转型的阵痛,以及新的地缘政治格局下的挑战。这本书让我意识到,历史的进程并非一成不变,而是充满了各种偶然和必然的因素交织在一起。作者的写作不仅是对历史的还原,更是对人性的洞察,以及对国家命运的深刻思考,这让我对这段历史有了更深层次的理解和感悟。

评分我最近读到一本关于苏联解体历史的书,书名听起来就很吸引人,直指核心问题。读这本书的过程,就像是在进行一场漫长的历史追溯。作者的写作风格非常严谨,他似乎对每一个细节都进行了细致入微的考量,仿佛要把所有可能被忽略的线索都挖掘出来。在论述苏联解体的原因时,他并没有停留在简单的政治因素,而是花了很大的篇幅去分析其背后复杂的社会经济矛盾,比如高度集中的计划经济体制的弊端,以及由此引发的民众不满情绪。同时,作者也对戈尔巴乔夫的改革政策进行了深入的剖析,强调了其初衷与实际效果之间的巨大反差,以及在推行过程中出现的各种失误。我尤其欣赏作者在分析国际环境对苏联解体影响时所展现出的宏观视野,他能够清晰地勾勒出冷战格局下的地缘政治博弈,以及西方国家在其中扮演的角色。当然,我最期待的部分还是关于苏联解体所带来的深远影响,这部分内容,作者似乎用了相当多的笔墨去描绘,从地缘政治的重塑,到东欧国家的转型,再到俄罗斯联邦的崛起与挑战,每一个章节都像是一块拼图,最终构成了20世纪末世界格局的完整图景。这本书无疑是一部非常有价值的史学著作,它不仅填补了我对这段历史的认知空白,更让我对历史的复杂性和偶然性有了更深刻的理解。

评分翻开这本书,一股浓郁的历史气息扑面而来,书名“大国悲剧”几个字就足以引发人们无限的遐想。作者以一种近乎侦探般的细致,去挖掘苏联帝国陨落的每一个细节。我特别喜欢书中对于苏联体制弊病的剖析,不仅仅停留在宏观概念上,而是通过大量的具体案例,展现了计划经济是如何将一个庞大的国家拖入泥潭。比如,书中可能详述了某些部门的低效,物资的短缺,以及由此引发的民众生活困境,这些细节都让历史变得更加鲜活和真实。而且,作者在分析戈尔巴乔夫改革时,并没有简单地将其归咎于个人失误,而是深入探究了改革的时代背景,以及他在改革中所面临的巨大阻力和困境。让我颇感意外的是,书中对于苏联解体后,原加盟共和国所经历的各种挑战和机遇,也有着相当篇幅的描写,这让我能够更全面地理解苏联解体带来的深远影响,而不仅仅局限于俄罗斯本身。我感受到了作者在写作上的用心,他试图让读者不仅仅是被动地接受历史信息,而是能够主动地思考,理解历史事件的因果联系,以及它们对我们今天的影响。这本书就像是一面镜子,照见了历史的复杂,也映照出人类社会发展的规律。

评分不错的书

评分大国悲剧,苏联解体的前因后果,是不错的,畅销

评分很好,不错,速度快

评分不错不错不错不错不错不错不错不错

评分翻译校对要提升

评分还没读,五一前读

评分这本书出了十几年了,都没怎么关心,最近心血来潮,为自己忧心。

评分及时,书好,需要时还购买

评分质量外观很漂亮。拜读中,内容精彩丰富。不愧为大家手笔

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![纳粹德国的腐败与反腐 [Parvenüs und Profiteure: Korruption in der NS-Zeit] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11743677/55c02a82N36d14576.jpg)

![第一次世界大战回忆录(全景插图版 套装全5册) [the world crisis] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12102868/58748e38Nded65756.jpg)