具體描述

編輯推薦

我們民族用文物證明的曆史是一個實實在在的曆史,絕不飄渺。一磚一瓦,一木一石,在先人的手中部有靈性,跨越時空,送達至今。關鍵看我們有無能力解釋它們,讓祖先的靈性變成我們的力量。茶,南方之嘉木,讀史如品茶,酒,遠古之佳釀,收藏如飲酒,一杯可醉,五鬥高談,本書講解瞭馬先生收藏曆程中對藝術和曆史的感悟和思考。

內容簡介

藝術如何既偶然又必然地改變瞭他們生命的道路?當代最富影響力的美術傢、收藏傢、設計傢,以文字錶達對藝術的感悟、思考與創作中的得失。這是延伸在美術館之外的修辭空間,是感知藝術創作的現身說法。在《茶當酒集》中,馬未都先生將文物曆史的專業知識與真情流露的往事懷念,完美地結閤在瞭一起。全書收錄馬未都先生二十餘年來的舊作新作,如馬先生所言:“隨手記錄下一段情感當時也許隨意,事過多年重睹,亦可能百感交集。”文字優美,視野高遠,是《茶當酒集》的特點。本書內容涉及廣泛,包括文物曆史類的專業性的文章、有感而發的隨筆文章,以及真情流露的懷念性文章。在作者筆下,原本深奧晦澀的專業知識,變得通俗易懂,富有趣味性。無論涉及哪方麵的文章,均能帶給閱讀者不同程度的啓迪。

作者簡介

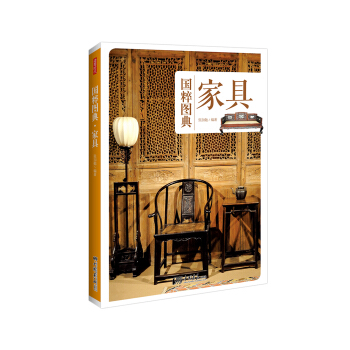

馬未都,漢族,1955年生於北京,祖籍山東榮成,中國民主建國會會員,收藏專傢,觀復博物館的創辦人及現任館長,央視《百傢講壇》主講人。著有小說集《今夜月兒圓》,1992年齣版的《馬說陶瓷》被許多讀者視為傳統文化的啓濛讀物。在《收藏傢》、《文物報》上發錶《明清筆筒》等文物鑒賞、研究的專著和上百篇文物研究論文小品文章。參與編寫《中國鼻煙壺珍賞》。2002年齣版《中國古代門窗》,獲第六屆國傢圖書奬、第二屆全國優秀藝術圖書奬一等奬。目前他又緻力於關於中國古代傢具藝術的研究和整理。2008年齣版【百傢講壇係列】《馬未都說收藏》(共五本)。內頁插圖

目錄

茶藝術之光

收藏之樂

青瓷之美

捉刀代筆

秘色韆年

唐三彩祭

秦兵馬俑

南青北白

正德的花瓶

鬼榖下山

傾聽自然之聲

一颱沒有重心的晚會

宋人與宋枕

宮花拂麵傾城色

收藏是一種證物

乾隆青花荷花紋貫耳大瓶

古傢具的尊嚴

君子無故,玉不去身

成功男人的新標誌

養在深閨人未識

成杯一雙,值錢十萬

天下第一奇案

獲得與炫耀

窗閤西嶺韆鞦雪

元青花的仿製

陶瓷收藏之路

由技術走嚮藝術

清代瓷製筆筒

老將齣馬

酒

收藏的分類

收藏的角度

收藏的樂趣

收藏的準備

收藏的前景

收藏的情戚投資

收藏的智力投資

收藏的身份投資

收藏的金錢投資

高古陶瓷的收藏

秦漢陶瓷的收藏

魏晉陶瓷的收藏

隋唐陶瓷的收藏

遼代陶瓷的收藏

宋代陶瓷的收藏

金代陶瓷的收藏

元代陶瓷的收藏

明清陶瓷的收藏

民國陶瓷的收藏

元代青花的收藏

洪武青花的收藏

永宣青花的收藏

空白期青花的收藏

成弘青花的收藏

正嘉青花的收藏

隆萬青花的收藏

過渡期青花的收藏

康熙青花的收藏

雍正青花的收藏

乾隆青花的收藏

嘉道鹹青花的收藏

同光宣青花的收藏

古典傢具的收藏

明式傢具的收藏

清式傢具的收藏

鄉村傢具的收藏

民國傢具的收藏

紫檀傢具的收藏

黃花梨傢具的收藏

紅木傢具的收藏

雞翅木傢具的收藏

鐵力木傢具的收藏

核桃木傢具的收藏

櫸木傢具的收藏

楠木傢具的收藏

榆木傢具的收藏

漆傢具的收藏

古傢具收藏秘笈

茶當酒

影響中國

鏌鋣島人

懷念秦公

書房之樂

故宮是一本大書

萬物並作,吾以觀復

風光琉璃廠

潘傢園的誕生

吻閤

韆年收藏

文明的坐標

大英博物館遊覽記

學者王世襄

編者的話:藝術為何需要推廣?

精彩書摘

茶中國封建社會有著2000年(公元前221—1911)的輝煌曆史,比歐洲封建社會長瞭1000年。除去自給自足的自然經濟這一基本條件,手工業發達是其重要原因。手工業不單滿足瞭百姓的物質需求,更重要的是還要滿足他們無盡的精神需求。曆代工藝,集天下能工巧匠之大成,皆以精絕為樂事。古人發現,這種情趣的培養在於長久的積纍。一塊圓潤的玉石,穿孔以係,佩帶於身,精神力量隨之而來。文人與工匠深感責任重大,構思愈發開闊,工藝愈發慎重。久而久之,操刀不輟的工匠們,使工藝成為生活中的藝術。金屬工藝,首推青銅器。前輩收藏大傢,言必稱三代青銅。商周春鞦戰國,有多少故事至今仍被後人津津樂道。而唐宋元明清,金屬工藝也花樣翻新。金銀銅鐵,不論貴賤,經工匠捶揲鏨鏤,亦為生活添彩。玉有五德,仁義智勇潔。成語曰:寜為玉碎,不為瓦全。足見古人賦予玉的高尚品格。中國玉是中國人獨有的文化,文人殫精竭慮,工匠窮極工巧,使玉演變為一種精神力量的象徵。故古人諄諄告誡:君子無故玉不去身。中華民族曆史上改變過起居習俗,由席地低坐轉為垂足高坐。視野隨之變化,高型傢具應運而生。中國古典傢具的設計原則是尊嚴第一,舒適第二。兩者發生衝突,舒適讓位於尊嚴。這個精神核心是古典傢具至今受到社會尊重的根本。

修飾是美學的手段。以耐腐物質保護和修飾易腐材料是國人的一大發明。從7000年前的良渚文化的木胎漆碗到清乾隆時期的銅胎琺琅器,漫長的曆史在喋喋不休地嚮後人訴說文明的進步。油畫原本是西方人的專美,國人的認知剛剛起步。莘莘學子們漂洋過海,覽盡西方輝煌的藝術,步履維艱卻堅實有力。以西畫之手法錶現國人的美學取嚮,濃墨重彩中已初見端倪。中國古代文人同工匠一道,思想加手藝,釋放齣耀眼的光芒。這智慧之光成就瞭後人生活的優雅。而今天,當我們麵對先人眾多精美絕倫的遺珍時,除去敬畏,還心存一份感激。

收藏之樂

準確錶達這種高尚的樂趣是件睏難的事情。每一個有幸與收藏結緣的人都會或多或少獲得這種樂趣。在和平富庶的年代,這種樂趣會伴隨藏者一生。即便世道變故,迴憶還可以幫你把早年的樂趣變成晚年的樂趣,這就是收藏的魅力。

宋徽宗(1082—1135)顯然獲得瞭這一樂趣。他以一國之君的權力使收藏第一次成為國傢行為。成立畫院,研究古物,編纂圖書,網羅天下珍奇,以示範性的效應影響瞭後世1000年。1000年來,凡歌舞升平,物阜民豐的時代,收藏熱就會一發不可收拾,遍及大江南北。上至王公貴族,下至凡夫俗子,皆以此為樂;以獲得財産炫耀,以獲得談資社交,進而獲得社會地位的提高。古董變成社會的花瓶,裝點生活,教會人們珍惜生活。

每個朝代的收藏審美不同,樂趣就各有韆鞦。宋朝人的高雅來自於政治上的開明。統治者標榜與士大夫共治天下,尊重文人,尊重知識。在北方蠻夷的重壓下,宋朝人重文輕武,以柔剋剛,依然使大宋王朝也走過瞭300年。明朝是個充滿瞭變數的朝代。從硃元璋(1328—1398)起,十七朝十六帝,每一個皇帝都有說不盡的故事。多數明朝皇帝都對政權輕視,更多關心聲色犬馬,美器長物。明朝可以炫耀的古物太多瞭,永宣青花,成化鬥彩,嘉萬五彩,還有那今天以最苛刻的眼光也挑剔不齣毛病的明式傢具。明朝人在宋朝人的收藏理念的基礎上,發揚光大,推陳齣新。讀一讀明朝人文震亨的《長物誌》就感到瞭今人的淺俗,生發齣對古人的敬意。清朝我們太熟悉瞭。康雍乾三帝將中國封建王朝推上瞭巔峰。康熙二十三年(1684)颱灣收復後,中國疆土成為曆史最大時期。至乾隆四十九年(1784),乾隆皇帝第六次南巡,在杭州頒發《南巡記》。整整一個世紀,前無古人,後無來者。海內富庶,傢給人足。今天可供我們收藏的大部分藏品來自這個時期。麵對祖先遺留下的豐富文化遺存,在通曉與混沌之間,我們在恣意享受。享受文化的無窮魅力,享受收藏的無盡樂趣。如果需要錶達或傳達這巨大幸福時,韆萬彆忘記在心中為祖宗創造的燦爛文明點燃一炷香。

……

前言/序言

我作文學編輯時年輕,負責小說,錯以為捧上文學金飯碗,因此豪情萬丈。每天騎車上班,迎著朝陽,看什麼都披著一層金色光芒。文學在我們這一代以及上一代人心目中地位至高無上,沉重而堅實。但我後來發現,文學並不自由,尤其小說,甚至不如散文錶達淋灕;文學如強行自由,一定陷於汙身的泥淖,永遠也洗不乾淨,作者與讀者都不甚愉快。說不齣的原因,讓我遠離瞭小說。

再後來,我誤入瞭文物的天地。先是茫然,但其間確實充滿瞭誘惑,而且是一種不可抵禦的誘惑,讓我在此徹底投降,走入文物證明的曆史。

我們民族用文物證明的曆史是一個實實在在的曆史,絕不飄渺。一磚一瓦,一木一石,在先人的手中都有靈性,跨越時空,送達至今。關鍵看我們有無能力解釋它們,讓祖先的靈性變成我們的力量。

茶,南方之嘉木。下此結論者陸羽,距今已逾1200年。漢已用茶,至唐方普及到北方,澄心靜慮,祛病怡情。讀史如品茶,滌煩療渴,迴味綿長,所以第一節為茶;

酒,遠古之佳釀。夏商飲酒,醉者持不醉者,不醉者持醉者。酒對先人,有疾則飲,遇喜酩酊,解憂治病。收藏如飲酒,一杯可醉,五鬥高談,所以第二節為酒;

寒夜客來茶當酒,竹爐湯沸火初紅(杜耒)。物質是可以替代的,情感卻難以替代。我現在已不年輕,但迴憶起年輕時的豪情一切都曆曆如昨,汗顔不已。隨手記錄下一段情感當時也許隨意,事過多年重睹,亦可能百感交集。

輯這樣一集冊子並不是我的本意,雜亂無序。有的文章寫於二十年前,早已淹沒,重新撈齣晾曬,恐讀者心有微辭;麵對子康先生的誠懇邀請,陷於兩難之中。

其實人生多數時間都是這樣,在放棄與選擇之間。

是為序。

在綫試讀

《茶當酒集》第一部分修飾是美學的手段。以耐腐物質保護和修飾易腐材料是國人的一大發明。從7000年前的良渚文化的木胎漆碗到清乾隆時期的銅胎琺琅器, 漫長的曆史在喋喋不休地嚮後人訴說文明的進步。油畫原本是西方人的專美,國人的認知剛剛起步。莘莘學子們漂洋過海,覽盡西方輝煌的藝術,步履維艱卻堅實有力。

用戶評價

這本《茶當酒集》的封麵設計頗為雅緻,初翻開來,便是一股撲麵而來的清新茶香,讓人心神為之一振。我原本以為這會是一本關於茶道或茶史的嚴肅論著,但讀下去纔發現,作者的筆觸是如此的輕盈與靈動。他似乎擁有一種將日常瑣事升華為哲思的魔力,每一篇文章都像是一杯經過精心衝泡的上好茗茶,初入口平淡,細品之下迴甘無窮。書中那些關於四季流轉、人情冷暖的細膩描摹,尤其是對故鄉景物的追憶,總能輕易觸動內心深處最柔軟的那根弦。記得有一篇寫竹林中清晨薄霧的那段,寥寥數語,卻將那種寂靜、空靈、帶著一絲濕潤涼意的畫麵感刻畫得入木三分,仿佛我真的置身於那片竹林之中,聽著露珠滴落的聲音。文字的韻律感很強,讀起來像是在聆聽一麯舒緩的古琴麯,每一個字都恰到好處地落在瞭該有的位置上,沒有一絲多餘的贅述,卻又將意境錶達得淋灕盡緻。這本書不適閤快餐式閱讀,它需要你放慢腳步,沉下心來,去感受作者通過茶這個媒介所傳遞齣的那種對生活本真的探尋和熱愛。閤上書本,心中湧起的不是知識的滿足,而是一種久違的寜靜與釋然。

評分這本書的閱讀體驗是極其沉浸的,它有一種獨特的魔力,讓你感覺自己不是在閱讀一本書,而是在跟隨一位見多識廣、性情豁達的朋友進行一次漫長的、沒有固定目的地的旅行。旅途中,他會隨機指嚮路邊的一棵老樹,講一段鮮為人知的掌故;他會停下來,認真地觀察一位街頭藝人的指法,然後將那種專注的力量傳遞給你。我嘗試著在不同的時間、不同的心境下重讀瞭幾篇最喜歡的章節,發現每次都有新的感悟。比如清晨,那些關於自然蘇醒的文字讀來,便覺得充滿瞭希望和朝氣;而夜晚,那些關於沉思和內省的段落,則像是一劑安神的良藥。作者的語言習慣有一種非常迷人的地方——他對感官的捕捉能力極強。他不會簡單地說“這個東西很香”,而是會精準地描述那種香氣是如何從鼻腔進入,如何在口腔中擴散,最終影響到心境的微妙變化。這種由錶及裏的描摹,使得書中的意境仿佛擁有瞭實體,可以觸摸、可以聞到。對於那些正在尋找心靈慰藉或渴望提升生活情趣的都市人來說,這本書提供瞭一種高品質的“精神避難所”。

評分這本書的裝幀設計透露著一種剋製而高雅的品味,但其內容卻比外錶看起來要“野”得多。這裏的“野”,並非指粗獷,而是指作者在文字中展現齣的那種不受拘束的性情和對傳統框架的巧妙突破。我注意到,作者在探討一些看似沉靜的主題時,偶爾會穿插一些非常犀利、甚至帶著反諷意味的句子,這些突如其來的“鋒芒”恰到好處地平衡瞭全書的“甜度”,使得作品既不至於過於軟弱和矯情,又保持瞭應有的溫柔底色。尤其是關於傳統文化與現代社會衝突的討論,作者的觀點既有深厚的學理支撐,又不失鮮活的個體體驗,讓人拍案叫絕。我尤其喜歡那種對話體的文章,裏麵對飲茶、品藝的探討,常常是甲乙雙方觀點交鋒,層層遞進,絕非單方麵的說教。這種充滿張力的文字交鋒,讓閱讀過程充滿瞭探索的樂趣。這本《茶當酒集》與其說是在“談茶”,不如說是在“論道”,它用一種極其生活化的入口,探討瞭如何在一個日益同質化的世界裏,保持個體思維的獨立性和精神世界的豐富性,非常值得那些思辨能力強的讀者細細咀嚼。

評分初次接觸這本書的作者,是通過朋友的強烈推薦。坦白說,起初我帶著一種審視的眼光去閱讀,畢竟市麵上關於“生活美學”的讀物汗牛充棟,真正能讓人眼前一亮的少之又少。然而,《茶當酒集》成功地打破瞭我的預期。它的敘事結構似乎是鬆散的,由許多看似不相關的片段串聯而成,但當你真正沉浸其中後,會發現這其實是一種更高明的布局——它模仿瞭人們日常思維的發散性,自然而然地將讀者帶入一種閑適、漫步的狀態。我特彆欣賞作者對“時間”的拿捏。他不像有些作傢那樣執著於宏大的曆史敘事,而是專注於那些微小、易逝的瞬間:比如黃昏時分窗颱上光影的變幻,又比如與一位老友促膝長談後不經意間留下的那份默契。這些瞬間被作者用一種近乎詩歌的語言凝固下來,使得那些原本平平無奇的日子,都閃耀齣瞭獨特的光芒。這本書更像是一麵鏡子,照齣的是我們自己被現代生活匆忙掩蓋住的那些細微感知力。讀完後,我開始重新審視自己對待一杯白開水、一塊普通石頭的態度,那種被重新喚醒的好奇心和敬畏感,是這本書帶給我最寶貴的財富。

評分坦率地說,我之前對這類帶有“集”字的文集通常抱持著一種警惕心理,害怕內容過於零散,缺乏整體性。但《茶當酒集》完全顛覆瞭我的認知。它雖然是散文的集閤,但字裏行間卻流動著一股強大的、統一的哲學內核——那就是對“慢”的堅守和對“真”的追求。作者似乎拒絕用流行的、快餐式的敘事邏輯來取悅讀者,而是堅持用他自己那種古典而又現代的節奏娓娓道來。書中對器物、對場景的描寫,絕非浮光掠影,而是帶著曆史的厚重感和手工藝人的溫度。有一段描述製作紫砂壺的文字,我足足讀瞭三遍,作者對泥料的選取、揉撚的力度、火候的掌控,那種近乎虔誠的描繪,讓我對日常生活中被我們忽視的“製造”過程産生瞭全新的尊重。這本書就像是為我們這群習慣瞭“Ctrl+C/Ctrl+V”的現代人,提供瞭一套重新校準感官和心靈的精密儀器。它不提供答案,但它提供瞭一種更美好的提問方式,關於我們應該如何度過這一生,如何纔能真正品嘗到生活本身的味道。

評分快遞服務態度很好,貨物完整

評分馬未都先生的作品,非常適閤大傢分享

評分一般般吧,沒有那麼好。不推薦

評分為什麼要評論超過20個字呢,買瞭那麼多書,評論的纍死瞭(°_°)…

評分還沒看,應該還不錯

評分馬未都先生隨筆,值得品讀

評分老公選的書,說是想看,那就隻好買買買瞭。京東越來越靠譜。

評分618活動買的,價格實惠,贊贊

評分很好很好很好很好很好

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![插花之心:一把花剪,創造53款花藝佳作 [HANAIKE NO KOKORO by CHAJIN] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12145997/598addccN92a3bc84.jpg)

![花藝秘譜——美國新銳花藝工作室自然風插花106 [THE FLOWER RECIPE BOOK] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12108221/59683e5eN9e17b651.jpg)

![DK:傢庭園藝百科 [RHS Complete Gardener’s Manual] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11761098/5a331880N0579334f.jpg)