具体描述

| 商品基本信息,请以下列介绍为准 | |

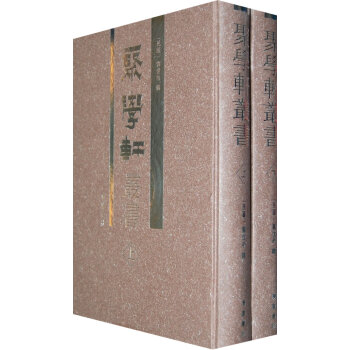

| 商品名称: | 聚学轩丛书 |

| 作者: | 刘世珩 |

| 定价: | 480.0 |

| 出版社: | 广陵书社 |

| 出版日期: | 2009-03-01 |

| ISBN: | 9787806943991 |

| 印次: | 1 |

| 版次: | 1 |

| 装帧: | 精装 |

| 开本: | 大16开 |

| 内容简介 | |

| 刘世珩(一八七四-一九二六),小字奎元,字聚卿,又字葱石,号檵庵,别署灵田耕者、枕雷道士。为清末刻书家、藏书家。父瑞芬,先后受知曾国藩、李鸿章,以军功官至广东巡抚。刘氏世居安徽贵池县(今贵池区)开元乡南山村,故自称南山刘氏。后徙家江宁。世珩幼颖异,年十三,补贵池诸生。举光绪甲午江南乡试,辛丑以道员指分湖北。曾授江苏候补道。历任江宁商会总理、直隶省财政监理官等职。辛亥后,移居上海,以清朝遗老自居。“购地数亩,筑楚园以贮金石书画。与人书,恒自署曰楚园云。”民国十五年(一九二六),病卒于上海,年五十二。着有《贵池二妙集》、《盆池唐人集》、《临春阁曲谱》、《重编会真杂录》、《贵池先哲遗书待访目》、《秋浦双忠录》、《大小忽雷曲谱》、《梦凤词》、《曲品》等。世珩“识通今而性嗜古,凡缣素彝器,出自古名贤手者,必得藏庋为快”。他收藏的古籍、文物有宋嘉佑本篆、正二体的《易》、《书》、《诗》、《礼》、《春秋》、《论语》、《孟子》等经书,南唐乐器大、小两忽雷,汉建昭雁足镫、黄山第四蹬、汲绍行镫、大吉鹿卢镫等数千稀世之珍。去世后,其后人将所藏古籍大量典卖。黄节等人组织的“文献保存同志会”即收购了不少其所收藏的宋元刊本。 |

| 目录 | |

| 上册 集 序 缘起 总目 提要 毛诗木鸟兽虫鱼疏校正二卷(清)赵佑撰 晋泰始笛律匡谬一卷(清)凌廷堪撰 古经天象考十二卷附图说一卷绪说一卷(清)雷学淇撰 国志蒙拾二卷(清)郭麐撰 金石文字辨异十二卷(清)邢澍撰 岁星表一卷(清)朱骏声撰 质疑删存三卷(清)张宗泰撰 清白士集校补四卷(清)蔡云撰 第二集 尚书隶古定释文八卷附隶古定经文二卷(清)李遇孙撰附(民国》刘世珩录 春秋三家异文窍一卷(清)朱骏声撰 左传杜注辨证六卷(清)张聪咸撰 古墨斋金石跋六卷(清)赵绍祖撰 安徽金石略十卷(清)赵绍祖撰 泾川金石记一卷(清)赵绍祖撰 衡斋算学七卷(清)汪莱撰 读史札记一卷附论学剳说十则一卷(清)卢文招撰。 松崖文钞二卷(清)惠栋撰 第三集 周易通论月令二卷(清)姚配中撰 尚书义考二卷(清)戴震撰 晚书订疑三卷(清)程廷祚撰 宫室考一卷(清)任启运撰 四书是训十五卷(清)刘逢禄撰 四书拾义五卷(清)胡绍勋撰 竹书纪年校补二卷 (清)张宗泰校补 铁桥金石跋四卷 (清)严可均撰 金石萃编补目三卷 (清)黄本骥撰 元碑存目一卷 (清)黄本骥撰 弧矢算术细图解一卷 《清》李锐撰(清)冯桂芬解 经史质疑录一卷 (清)张聪咸撰 松崖笔记三卷 《清)惠楝撰 九曜斋笔记三卷 (清)惠栋撰 丙辰剳记一卷 (清)章学诚撰 下册 第四集 周易虞氏略例一卷 (清)李锐撰 周易倚数录二卷附图一卷 (清)杨履泰撰 周礼补注六卷 (清)吕飞鹏撰 说文解字通正十四卷 (清)潘奕隽撰 说文管见三卷 (清)胡秉虔撰 小尔雅义证十三卷补遣一卷 (清)胡承珙撰 周公年表一卷 (清)牟庭撰 元耶律文正公西游录略注补一卷 (清)李文田注清)范寿金补 隋唐石刻拾遗二卷阅中金石记隋唐石刻原目一卷 (清)黄本骥撰 括苍金石志补遣四卷 (清)邹柏森撰 太玄阐秘十卷首一卷附编一卷外编一卷 (清)陈本礼撰 交翠轩笔记四卷 (清)沈涛撰 退余丛话二卷 (清)鲍倚云撰 第五集 读易漠学私记一卷 (清)陈寿熊撰 春秋乱贼考一卷 (清)朱骏声撰 说文解字述谊二卷 (清)毛际盛撰 说文辨疑一卷条记一卷 (清)顾广圻撰 周秦名字解故补一卷 (清)王萱龄撰 盛京疆域考六卷 (清)杨同桂 (清)孙宗翰辑 南江书录一卷 (清)邵晋涵撰 南邨帖考四卷 (清)程文荣撰 阅方之分还原术一卷 (清)宋景昌撰 意林注五卷逸文一卷附编一卷 (清)周广业撰并辑 瑟榭丛谈二卷 (清)沈涛撰 聚星札记一卷 (清)尚镕撰 古柏斋读书杂识一卷 (清)王家文撰 文选笺证三十二卷 (清)胡绍焕撰 落帆楼文遗稿二卷 (清)沈矗撰 |

| 编辑推荐 | |

| 刘世珩(一八七四-一九二六),小字奎元,字聚卿,又字葱石,号檵庵,别署灵田耕者、枕雷道士。为清末刻书家、藏书家。父瑞芬,先后受知曾国藩、李鸿章,以军功官至广东巡抚。刘氏世居安徽贵池县(今贵池区)开元乡南山村,故自称南山刘氏。后徙家江宁。世珩幼颖异,年十三,补贵池诸生。举光绪甲午江南乡试,辛丑以道员指分湖北。曾授江苏候补道。历任江宁商会总理、直隶省财政监理官等职。辛亥后,移居上海,以清朝遗老自居。“购地数亩,筑楚园以贮金石书画。与人书,恒自署曰楚园云。”民国十五年(一九二六),病卒于上海,年五十二。着有《贵池二妙集》、《盆池唐人集》、《临春阁曲谱》、《重编会真杂录》、《贵池先哲遗书待访目》、《秋浦双忠录》、《大小忽雷曲谱》、《梦凤词》、《曲品》等。世珩“识通今而性嗜古,凡缣素彝器,出自古名贤手者,必得藏庋为快”。他收藏的古籍、文物有宋嘉佑本篆、正二体的《易》、《书》、《诗》、《礼》、《春秋》、《论语》、《孟子》等经书,南唐乐器大、小两忽雷,汉建昭雁足镫、黄山第四蹬、汲绍行镫、大吉鹿卢镫等数千稀世之珍。去世后,其后人将所藏古籍大量典卖。黄节等人组织的“文献保存同志会”即收购了不少其所收藏的宋元刊本。 |

| 媒体评论 | |

| 前言 | |

| 摘要 | |

用户评价

拿到《素描几何与光影的哲学》这本书时,我原本以为这会是一本枯燥的理论堆砌之作,毕竟我对纯粹的几何学一直敬而远之。然而,我错了。这本书的编排逻辑简直是鬼斧神工,它没有将知识点生硬地摆放,而是像搭积木一样,一步步引导读者进入一个由线条和维度构筑的全新世界。作者的讲解风格极其平易近人,他总能找到最贴切的比喻来解释那些抽象的概念,比如用揉皱的纸张来阐述曲面空间的复杂性,简直是醍醐灌顶。更妙的是,它将艺术审美与严谨的数学推导巧妙地融合在一起,让我开始重新审视那些看似简单的几何图形背后蕴含的宇宙秩序。对于那些长期在创作领域感到瓶颈的艺术家,或者对数理逻辑感到畏惧的理工科学生来说,这本书提供了一个极佳的跨界对话平台。它不仅教会你“如何看”,更教会你“如何理解事物构建的底层逻辑”。读完后,我拿起铅笔,感觉自己对线条的掌控力都提高了好几个层次。

评分我购买《蛮荒秘境中的药草图鉴》纯粹是出于对植物学的好奇心,没想到这本册子竟成了我近期的“床头圣经”。这本书的价值远超一般的植物百科,它更像是一部结合了民族志、民间传说与严谨科学观察的田野记录。作者显然花费了数十年时间深入那些人迹罕至的山区,记录下的不仅仅是药草的拉丁学名和药理功效,更有当地部族如何使用它们、以及关于这些植物的古老歌谣。图鉴部分尤其出色,每一张手绘插图都细致入微,色彩运用得当,展现了植物最本真的形态,远比冰冷的医学照片更有温度和生命力。当我读到关于“月光花”的描述时,那种对自然神秘力量的敬畏感油然而生。对于热衷于自然疗法、传统医学,或者仅仅是对生命多样性充满好奇的读者,这本书都是一个无可替代的宝库。它提醒着我们,人类的知识体系远比书本上记载的要丰富和深远。

评分说实话,我对当代都市情感小说一向抱持着一种审慎的态度,总觉得容易落入俗套和矫情的陷阱。但《霓虹灯下的沉默》彻底颠覆了我的固有印象。这本书的叙事节奏像极了现代都市的脉搏,快速、疏离,却又在不经意间流露出深层的孤独感。它没有大起大落的狗血情节,而是聚焦于几个都市白领在高速运转的生活中,如何与自己、与周遭的人保持着一种微妙而脆弱的平衡。作者的语言风格是极简主义的胜利,许多关键的情绪转折都是通过环境描写和人物的细微动作来传达的,比如主人公在深夜地铁上望着窗外不断倒退的灯光时,那种无言的失落感,让人读来不禁心头一紧。它探讨的议题非常当代——数字时代的亲密关系、身份焦虑以及“在场”的悖论。这是一部需要你静下心来,细细咀嚼文字中潜台词的作品,读完后,仿佛能听到自己城市里所有灯火背后的叹息声。

评分近来沉迷于一些节奏较快的历史悬疑小说,所以《大唐长安的税务风云》这本书的标题几乎让我直接划走。然而,一次偶然的机会翻阅了其中关于“盐铁专营”制度演变的章节,我才发现自己错失了一部将枯燥的财政史写得惊心动魄的杰作。作者的功力在于,他能将宏大的国家经济政策,拆解成一个个充满人情味的微观故事。比如,他如何通过描绘一个小盐商如何在官府的政策变动中起家、衰落乃至最后反抗的过程,来侧面揭示了中晚唐时期中央集权的微妙张力。这本书的叙事视角非常独特,它不是从皇帝或将领的角度切入,而是从底层执行者的视角去观察历史的运转。你甚至能感受到那些负责征税的官吏,如何在忠诚与贪腐的灰色地带挣扎。阅读过程中,我仿佛置身于那座繁华又充满算计的古都,亲眼见证着金钱如何驱动着历史的齿轮。对于真正想理解古代社会运作机制的深度历史爱好者来说,这绝对是一部不容错过的佳作,它让冰冷的数字和法令都拥有了血肉和呼吸。

评分好的,这是一份模拟读者对其他图书的评价,每段评价风格迥异,字数约300字,并且避免提及“聚学轩丛书”: 这本《尘封的航海日志》真是让人爱不释手,作者的笔力之强,简直如同将读者瞬间拽入那个风云变幻的十六世纪海域。他对于细节的把握达到了令人咋舌的程度,从船帆上磨损的麻绳到船员舱内的霉味,无不刻画得栩栩如生。我尤其欣赏作者在叙事中对人物心理的细腻描摹,那船长在暴风雨来临前的犹豫与决绝,远比那些华丽的战斗场面更扣人心弦。故事的主线围绕着寻找传说中“永恒之光”的岛屿展开,但真正的魅力在于探险过程中人性的复杂展现——背叛、忠诚、对未知恐惧的挣扎。每一次航行的转折都充满了意想不到的张力,仿佛每一次呼吸都带着海水的咸腥味。读完合上书本时,那种久久不能平复的激动感和对远方的好奇心,让我觉得自己的书房瞬间变得太小了。这本书不仅仅是一部冒险小说,它更像是一堂生动的历史课,充满了对那个时代探索精神的致敬。我强烈推荐给所有热爱宏大叙事和深度人物刻画的读者。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![元史(全15册 二十四史繁体竖排) [明] 宋濂 等,撰 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10454581334/57775e7eN00378901.jpg)