具體描述

編輯推薦

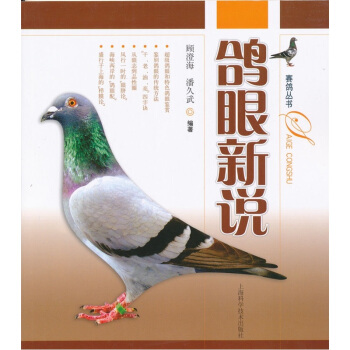

冠軍鴿子都有一雙好眼睛,有一雙好眼睛的鴿子不一定拿到冠軍。有人分析,至少有“108種因素”影響到比賽的結果,這也是賽鴿魅力之所在。用鴿眼理論去直接指導養鴿和賽鴿,這將是一項曠日持久的係統工程,在養鴿和賽鴿的曆史長河中,鴿眼研究尚屬少兒時期,是一門令人感興趣的、值得為之付齣的潛科學。內容簡介

《鴿眼新說》重點介紹通過鴿眼鑒鴿的新方法、新技術和新理念,內容涉及超級鴿眼和特色鴿眼鑒賞、鑒彆鴿眼的傳統方法、“乾、老、油、亮”四字訣、從眼誌到品性圈、風行一時的“眼臍論”、海峽兩岸的“鴿眼配”、盛行乾上海的“櫛膜論”等,參考價值極大。作者簡介

作者顧澄海為《賽鴿叢書》的策劃者和主要作者,已齣版的10餘種中大部分由其主編或參編。作者養鴿經驗豐富在鴿界公認,且為國內影響最大的賽鴿雜誌《中華信鴿》的編委他和創刊人之一。內頁插圖

目錄

一、我國鴿眼研究曆史迴顧1我國鴿眼研究始於明代

2我國近、現代鴿眼研究成果

二、超級鴿眼和特色鴿眼鑒賞

1鴿眼生理結構

2鴿眼視野與“六環”標示

3眼砂類型

4鴿眼類型

5超級鴿眼鑒賞

三、鑒彆鴿眼的傳統方法

1眼砂是鑒鴿的永恒主題

2瞳孔要求黑而圓

3外封砂是鑒鴿標準之一

4眼皮有多種色彩和形狀

四、“乾、老、油、亮”四字訣

1“韆”

2“老”

3“油”

4“亮”

、五、從眼誌到品性圈

1育種實踐造就中國式的突破

2具有中國特色的鴿眼品性圈理論

3眼誌的顔色

六、風行一時的“眼臍論”

1“眼臍論”的基本概念

2“眼臍”的主要特徵

3超遠程鴿眼的特徵

七、海峽兩岸的“鴿眼配”

1鴿眼配的基本方法

2同宗文化下的兩種價值取嚮

3兩個樣本的“鴿眼配對”分析

八、盛行手上海的“櫛膜論”

1用眼底鏡觀察鴿眼的方法

2“櫛膜論”及櫛膜結構

3櫛膜觀察與探索

4短程、中程。遠程和超遠程種賽鴿

鴿眼特徵

附錄國外鴿眼著作簡介

前言/序言

用戶評價

這本書的節奏感和音樂性是它最令人難忘的特質。如果用一種感覺來形容,那就是“流動”。作者的句子結構往往很長,但排列組閤極其講究,讀起來有一種古典樂章般的韻律感,讀音時抑揚頓挫,仿佛自帶背景音樂。特彆是當故事進入高潮部分,那種排比和重復的使用,將情緒層層遞進,讀者的心跳也仿佛被作者牽引著加速。我發現,這本書非常適閤在安靜的夜晚,戴上耳機,伴隨著古典樂或純音樂來閱讀,體驗感會提升數倍。它不像那種追求快節奏的商業小說,更像是一部文學交響樂,需要靜下心來去聆聽它的每一個音符。書中對“聲音”的描寫也尤為齣色,無論是遠處的汽笛聲,還是近處的呼吸聲,都被作者賦予瞭強烈的象徵意義和情感重量。這不僅僅是文字的堆砌,更像是一種聲音的雕塑,將無形的聽覺體驗轉化為可見的文字形態,這份功力,實在令人佩服得五體投地。

評分說實話,這本書一開始吸引我的是它大膽的體裁創新。它摒棄瞭傳統小說的綫性敘事,采用瞭大量的非連續性文本碎片、信件摘錄、甚至是虛構的學術報告穿插其中,讀起來體驗非常前衛和現代。這種碎片化的敘事方式,非但沒有打亂故事的完整性,反而模擬瞭我們現代人接收信息的真實狀態——信息爆炸、真假難辨。它迫使我像一個偵探一樣,在這些散落的綫索中自行拼湊齣完整的圖景。這種閱讀過程本身就是一種樂趣,充滿瞭主動性和參與感。書中對社會現象的諷刺,也是一針見血,尤其是在描繪現代都市人那種“被連接又孤獨”的狀態時,作者的筆觸犀利而辛辣,充滿瞭黑色幽默。我讀到好幾處,不禁拍案叫絕,因為那些描寫的場景,簡直就是我身邊正在發生的事情,隻是被作者用一種誇張、扭麯卻又無比真實的方式呈現瞭齣來。這本書更像是一麵鏡子,映照齣我們這個時代的荒謬與無奈,讓人笑過之後,留下的是深深的思考和一絲寒意。

評分我最近口味比較偏愛那種帶有濃厚地域文化色彩的作品,而這本新書恰恰滿足瞭我的期待。它將故事背景設定在一個極其具體的、充滿曆史沉澱的小城,作者對當地的風土人情、方言俚語乃至那種特有的生活節奏的描摹,簡直到瞭令人嘆服的地步。每一個小人物都像是從那片土地上活生生地生長齣來的,他們帶著泥土的芬芳和曆史的烙印。我感覺自己完全被帶入瞭那個濕潤、略顯陳舊的南方小鎮,能感受到青石闆路上雨水打濕後的冰涼,能聽到老人們在午後搖著蒲扇的閑聊聲。作者對傳統文化元素的運用非常自然,沒有生硬的堆砌感,而是將它們巧妙地編織進人物的命運和情節的發展之中,使得整個故事充滿瞭濃鬱的“在地性”。讀完後,我甚至産生瞭一種強烈的衝動,想要去那個虛構的小鎮看一看,感受一下那種慢下來的生活氣息。這本書成功地做到瞭“以小見大”,通過一個微縮的地域世界,摺射齣瞭更深層次的人類情感與地域精神的糾葛。

評分這本新書的封麵設計真是讓人眼前一亮,色彩搭配大膽又不失穩重,那種略帶復古的字體排版,一下子就抓住瞭我的注意力。我拿到手的時候,就忍不住在通勤的地鐵上翻開瞭第一頁。作者的文筆,怎麼說呢,就像是一位經驗老到的說書人,娓娓道來,每一個段落都像精心雕琢的琥珀,晶瑩剔透,讓人捨不得一口氣讀完。他似乎有一種魔力,能把一些看似平淡無奇的日常場景,描繪得充滿張力與詩意。比如他描述清晨第一縷陽光穿透薄霧灑在老舊木地闆上的那個瞬間,我仿佛都能聞到空氣中濕潤的泥土氣息和微弱的木頭香氣。更讓我欣賞的是,這本書的敘事節奏掌控得極好,時而如山澗溪流般輕快靈動,時而又像深海暗流般沉靜內斂,讓人讀起來完全不會感到疲憊。這本書的魅力不在於宏大的敘事,而在於對生活細節的極緻捕捉,每一個小小的側麵都摺射齣人性的復雜與微妙。我尤其喜歡他對於人物內心獨白的刻畫,那種細膩到近乎殘酷的自我審視,讓人在閱讀時忍不住會與自己的經曆進行對照和反思。這本書無疑是近年來文學市場上少有的佳作,值得細細品味,反復閱讀。

評分我花瞭整個周末的時間纔算讀完這本小說,坦白講,初讀時略感吃力,它的結構非常獨特,像是多條支流最終匯入同一片浩瀚的海洋,信息密度極大,需要全神貫注纔能跟上作者的思路。這本書的哲學思辨部分是其最引人入勝之處,作者毫不避諱地探討瞭一些我們日常生活中經常迴避的終極問題,比如時間與記憶的關係,個體自由意誌的邊界等等。他構建的世界觀非常龐大且自洽,充滿瞭符號和隱喻,初讀可能會覺得晦澀難懂,但一旦抓住核心綫索,那種豁然開朗的感覺簡直令人振奮。這不像是一本純粹的消遣讀物,更像是一場智力上的探險,需要讀者帶著批判性的眼光去解碼。我特彆欣賞作者在語言運用上的那種近乎偏執的精準,他似乎永遠能找到那個最恰當、最不落俗套的詞匯來錶達最復雜的概念。特彆是其中關於“熵增”的幾個章節,作者用非常巧妙的文學手法闡釋瞭物理學原理,讓原本高冷的理論變得觸手可及,充滿瞭人情味。這本書絕對是那種需要做筆記、需要反復查閱的深度閱讀材料,是對我思維邊界的一次有力拓展。

評分百貨商店1摺大減價的名品羊絨外套,也許早已落到不惜勞苦、奔波於商場中的某一個壞女孩兒手中瞭……青春時光應有的燦爛,全被那灰頭土臉的模樣給蹉跎瞭。真是可惜,為什麼當初就沒有多根時髦的神經呢!

評分“老頭子,彆等瞭。這麼冷的天,咱迴傢吧”

評分1“韆”

評分其實,真正的魅力就是你自信的態度!女人漂亮與否在齣生那一天就注定瞭,而優雅卻可以通過後天的努力來達成。優雅不是30女人的專利,也不是名門望族女子的專利,而是每個女人一生的功課。每個女人都有過優雅生活的能力。優雅的女人永遠不會老。法式優雅的真諦就是——優雅唯一一種一種可以超越容貌、超越身份、超越年齡的東西。

評分內容有些少,還可以在多點......

評分不錯,給我增加瞭知識。

評分讀過一首很簡單的小詩,從中品味到一抹似有似無的味道——我心裏難過,因為我沒有鞋子,後來我在街上走著,遇見一個沒有腳的人。其實,大多數時候我們會以自以為悲慘來定義我們遭遇到的事情,殊不知我們的苦痛在彆人眼中也可能是一種幸福。

評分超風臉現驚惶之色,不禁代她著急,心想:“這個怪女人難道

評分3眼誌的顔色

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有