具体描述

内容简介

暂无用户评价

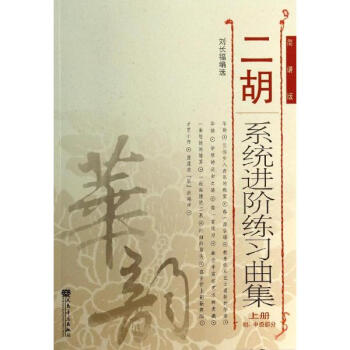

坦白说,我刚开始接触这类进阶教材时,心里是有些忐忑的,毕竟“进阶”二字意味着难度系数的直线上升。然而,这本书的编排逻辑却展现出一种近乎教科书般的严谨和循序渐进的智慧。它没有一上来就抛出令人望而生畏的复杂技巧,而是巧妙地将高难度技巧拆解为若干个可消化的小模块,通过一系列精心设计的过渡性练习,引导学习者逐步适应。比如,在某个特定指法训练部分,作者似乎深谙学习者在遇到瓶颈时的心理,提供的练习曲目在节奏和力度上变化微妙,恰到好处地刺激了肌肉记忆的重塑,而不是单纯地重复机械动作。这种“润物细无声”的教学设计,体现了作者深厚的教学经验和对二胡艺术理解的独到之处。它不是简单的技巧堆砌,而是真正做到了“知其然,更知其所以然”。

评分从实际练习效果来看,这本书带给我的进步是立竿见影的,尤其是在处理那些需要极高精准度和控制力的段落时。我一直困扰于弓弦转换时的“粘滞感”和某些快速轮指的颗粒性不足问题,而书中针对这些难点的专项练习,简直就是为我量身定制的“解药”。练习过程中,我发现作者非常注重对力度变化(PPP到FFF)的精细化要求,这在很多普通教材中是被忽略的。通过反复对照示范的意境(即使没有音频,文字描述也足够启发人),我开始有意识地在每一次运弓中寻找细微的力度差异,这极大地丰富了我对二胡音色的控制能力。可以说,这本书的价值不在于你完成了多少首曲子,而在于它如何重塑你对“如何练习”这件事的认知,它提供的是一套系统性的、可迁移的演奏方法论,而非仅仅是几页乐谱。

评分这本书的排版和记谱方式,简直就是为我们这些常年与五线谱和简谱混淆的乐手准备的“定心丸”。它采用了一种极为清晰的、结合了传统符号与现代标注的混合记谱法,使得那些复杂的揉弦、滑音和拨弦技巧,都有明确的指引。我特别欣赏它在关键难点处所做的详尽注解,那些小小的提示,往往是经验丰富的老一辈演奏家才会注意到的“窍门”。比如,关于换把时如何保持音高的稳定性和音色的连贯性,书里给出了一种我从未见过的指位调整口诀,非常形象易懂。这种对细节的极致关注,体现了编者对二胡演奏流程的深刻洞察力。对于希望从“会拉”提升到“会演”阶段的进阶学习者而言,这种高度专业化且直观的指导,是无可替代的学习资源。这本书的价值,正在于它将那些难以言传的“意会”经验,转化为了可操作的“言传”步骤。

评分这本书的曲目选择上,我感受到了作者广阔的音乐视野和对传统与现代融合的深刻把握。它所收录的练习曲,绝非那些枯燥乏味、脱离实际演奏的理论习题,而是带有浓厚音乐情境和画面感的作品。有些曲目的旋律线条极其优美,即便是作为练习曲,也充满了艺术感染力,让人在练习技巧的同时,也能体验到旋律本身的魅力。更让我惊喜的是,其中穿插了一些风格迥异的片段,既有对传统江南丝竹韵味的细腻描摹,也有对现代演奏技法大胆革新的尝试。这种多元化的内容布局,极大地拓宽了学习者的音乐视野,避免了长期练习带来的审美疲劳。它强迫学习者跳出固有的思维定式,去思考如何在保证准确性的前提下,注入更丰富的情感层次和表现力,这对于提升演奏的成熟度至关重要。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,那种沉稳又不失雅致的风格,拿在手里就感觉自己仿佛已经进入了某种庄重的音乐殿堂。封面上的字体排版,线条流畅而富有力量感,让人对里面的内容充满了期待。我特别喜欢它纸张的选择,触感细腻,印刷的墨迹清晰锐利,即便是长时间的翻阅,眼睛也不会感到疲劳。而且,这本书的尺寸拿捏得恰到好处,无论是放在书架上还是携带外出练习,都非常方便。细节之处,比如扉页和目录的设计,也处处体现了出版方的用心,清晰的结构划分,让读者能够迅速定位到自己需要的练习部分。这种对实体书品质的极致追求,使得这本书不仅仅是一本练习册,更像是一件值得珍藏的艺术品。每一次翻开它,都能感受到一种仪式感,让人更愿意沉下心来投入到音乐的钻研之中。我能想象到,对于那些对手感和视觉体验有较高要求的二胡学习者来说,这本书的硬件条件绝对是加分项。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有