具体描述

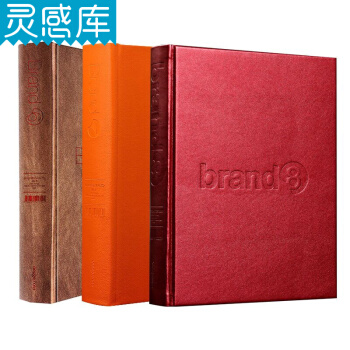

| 图书名称: | Brand 6 7 8 套装 合订本 品牌视觉形象设计案例 平面设计书 | |

| 出版单位: | ooogo.com出版 | |

| 作 者: | ooogo.com出版 | |

| 出版时间: | 2014年9月 | |

| 语 言: | 中英 | |

| I S B N: | 9789887774402 | |

| 图书定价: | 1214 RMB | |

| 图书规格: | 精装 1/16 开本 520页 6KG |

*典,所以*典:Brand 6(品牌 第六卷)

Brand 6(品牌 第六卷)- Drive change,

Built for creativity on an epic scale.

Brand 6 作为 ooogo.com 编辑出版的 Brand 系列年度大作,现已发布!

Brand 6 是一个新的起点!回归本质的命名,引入*新的作品评选模式,荟萃*球品牌创意新作,及增加革命性的《创意文库》,让 Brand 6 与众不同!书籍设计的灵感源自《圣*》,采用真皮封面,不为创新而新,尽现强者本色,*典,所以*典。

Brand 6 主编、ooogo.com 创意总监 黄华清 2013年接受 BaseNow 专访 回答记者所问“互联网和电子阅读器对印刷媒体的冲击” 时曾表示:“在电子屏幕阅读时代,纸质书的生存空间越来越小,那些不值得收藏的快阅读纸质杂志、书籍必定会消失”,他认为值得收藏的高端书籍会逐渐走向*侈化,犹如手工制造业遭遇工业革命后走向*侈化一样!

从 Brand 2007 到 Brand! VOL.5,每一届都不断的创新。但面对科技日新月异的快速发展,互联网的普及,印刷媒体已日渐衰退,仅仅把互联上所见的作品,文字搬到印刷品, 是无路可走的末路!Brand 到了第六届!唯有变革,才能成就更多可能!

Brand 6 作为 Brand 家族的新起点,希望能给大家带来更多的收获。从选择作品、采访对象,及增加革命性的《创意文库》,都是从*新的视角出发。很多事情有其偶然和必然,在纽约,Brand 6 编委恰巧与 PARTY 创始人之一 川村真司(Masashi Kawamura)相遇,PARTY 是当前*球创意界的一颗璀璨新星,四位创始人均是*屈一指的创意人,他们的作品在*球*级创意比赛中获得奖项多过200件次,多次担任 D&AD;,ADC,One Show 等比赛的评委,PARTY 对创意的独特理解及他们所创作的作品与 Brand 6 所期望的革新非常吻合,从而促成 Brand 6 放弃对老牌机构的采访的初衷!为此,选择了 PARTY 与 lg2boutique 这两家近年来屡获殊荣的创意机构进行对话,lg2boutique 是北美传播公司 lg2 的下属机构,是近年来在*球创意比赛中获奖多的加拿大设计机构之一,Brand 6 希望他们能带给大家一些新的观点!而历时一年完成的《创意文库》则是 Brand 6 的另一个创新!

Brand 6 副主编 Emma Lee(李 艾瑪)向 AD110 表示,在 Brand 6 既可以欣赏到奔驰、Adobe、劳斯莱斯、奥迪、LV、Dior等品牌的新品牌视觉设计,也可以品评一些*新品牌的杰出视觉形象设计案例,这些作品有些是已经在 D&AD;,ADC,One Show 等比赛中获得2014年度大奖,更多是初次公开发表!Nico 特别提到,因为与 Brand 6 全新的作品评选标准迥异,本次众多华人设计师提交的作品无望入选,而十分遗憾。作为在黎巴嫩、伊朗等国家、地区都能购买到、在世界拥有广泛盛誉的 Brand 年鉴,她期望未来的 Brand 7 能有更多的华人设计师作品入围,向世界同行传播。

Brand 7 以另外一种视角,用「小势力,大作为」为主题,对*球杰出的小型工作室进行调查和采访,让各位更多了解有别于大型创意机构的另外一个世界。调查和采访历时6个月时间,跋涉美国纽约、荷兰阿姆斯特丹等国家地区。长达25页的篇幅,详尽的剖析小型工作室的运作模式、客户及服务方式等。Brand 7 编委会团队还考察了小型工作室所在国的经济、法制、创业环境和人员聘用等情况,以求*面呈现一个立体的观感。此外,Brand 7 *点考察了享誉各国的 Pentagram(五星设计联盟),并对合伙人之一 Michael Bierut 进行了他有史以来*为*面的访谈,其中 Pentagram(五星设计联盟)*次公诸于众的办公环境是值得关注的亮点之一。

传承于 Brand 6 开创的新栏目「创意资库」,Brand 7 在延续的基础上做了一些创新。如「各国受关注的设计师」,「quan球创意人年度书单」,「quan球创意人年度资库(网站)」等栏目均为初次亮相!这是目前为止涉及行业广的创意人资源库。

brand 8 是始创于 2007 年的「Brand」年鉴的第8回!从 2007年 到 2017年,十年!Brand 已经在quan球拥有广泛的声誉,于 60 多个国家和地区发行,受众人群*过百万人次。

一直以来,「brand」坚持不断创新,每一期都带给读者全新的阅读体验和更广阔的视野,brand 8 以「设计的未来,未来的设计」为主题,对「设计的未来」进行广泛的探讨和深入的思考,而「未来的设计」应该如何?brand 8 正是以这种*新的视角,在*球甄选了数百件*佳品牌设计作品。brand 8 期望这些作品能成为引*未来方向的话题,启发大家对品牌设计的深刻思考。

「BESTidea: DESIGN」是 brand 8 新增的栏目,旨在甄选具有前瞻性、引*性的作品,启发广大业内人士对本领域的现状和未来进行探索。 5位专家组成的甄选委员会,从44件作品中选择了3件非凡创新的作品。无论从视觉、声觉还是触觉,入选作品都把人与设计作品的互动体验提升到了前*未*的高度,这是具有未来设计方向和意义的突破性作品,也是 brand 8 中非常值得关注的重要内容。此外,「年度*佳创意、设计网站」、「年度*佳经典创意、设计书籍」等栏目,亦是目前为止涉及行业*广的创意人资源库。Brand 一贯的宗旨是聚合quan球的品牌设计案例与大家分享,并从中受益。历年来,Brand 采访并刊登了包括 Interbrand,Landor,Lippincott,Ogilvy & Mather,W+K,Base,DRAFT,Moving Brands,Duffy &Partners;,KMS TEAM 等在内的公司及团队的案例,受众人群*过百万人次,Brand 已经拥有广泛的声誉!虽然如此,Brand 始终将自己在某方面的优势视为继续发展的起点,而不是终点。Brand 为自己设定目前还不能达到的目标,因为通过不断地向这些目标努力,Brand 可以做得比预期更好。

用户评价

这套合订本的“实战性”绝对是它的王牌。它不像学术著作那样高悬理论,而是紧密地围绕着“如何解决实际的商业问题”展开。书中的案例分析部分,我感觉作者是把设计公司的内部提案流程透明化了。他们会展示初稿、客户反馈、设计方向的几次重大调整,以及最终定稿的演变过程。这种“失败与修正”的展示比直接展示完美成品更有教育意义。特别是关于如何向非设计背景的客户或高管阐述设计理念的部分,书里提供了一些非常实用的沟通脚本和视觉化的论证方法,这对于很多设计师来说是长期以来的痛点。这种坦诚的分享,使得整本书读起来有一种强烈的代入感,仿佛自己就是那个在提案桌前据理力争的设计师。我个人受益匪浅的是它对于“设计限制”的处理方式,很多时候,资源或时间上的限制反而能激发更具创意的解决方案,这本书很好地捕捉到了这种张力。

评分我对这套书的广度感到非常惊喜,它并没有将“品牌设计”局限在 Logo 和宣传册的范畴内。书中用了相当大的篇幅去探讨“体验设计”与视觉元素的融合。例如,有一章详细分析了如何通过触觉反馈(材料的选择、印刷工艺的微小差异)来强化品牌的“亲和力”或“高冷感”。这已经超出了传统平面设计的范畴,而是触及到了感官营销的层面。作为一个对交互设计也有所涉猎的读者,我发现书中对于动态图形和品牌动画的论述也非常前沿,它探讨了如何在不同媒介(从网页加载动画到户外大屏展示)中保持视觉资产的统一性和情感连贯性。这套书的深度在于,它不仅仅告诉你“要做什么”,更重要的是告诉你“为什么这么做”——驱动这些视觉决策背后的商业动机和用户心理动机是什么。读完之后,我对品牌“落地”的理解上升到了一个新的维度,它不再是静态的视觉符号,而是一套流动的、与用户实时交互的完整系统。

评分这本合订本的排版风格,说实话,初看之下略显“复古”,但这恰恰是它的精妙之处。它没有追求当下流行的那种极简到几乎“失语”的留白美学,而是采用了大量信息图表和对比图示,结构严谨,信息密度极高。我最喜欢它对“视觉锤”概念的解析,作者用非常直观的方式对比了两个在市场上表现截然不同的品牌,展示了同一个核心信息是如何通过不同的视觉载体(字体、图形、动态标识)产生巨大差异的。阅读过程中,我时不时需要停下来,拿出笔记本,把书中的某些设计原则迁移到我正在进行的项目中去测试效果。尤其在处理复杂的信息可视化方面,这本书提供了一套非常系统的方法论,它教你如何将原本晦涩难懂的业务流程,转化为用户一眼就能理解的视觉叙事。对于平面设计领域的从业者而言,这本书更像是一本工具手册,而不是一本闲暇时消遣的读物,它要求读者带着明确的问题意识去阅读,并且在阅读后立即付诸实践,那种强迫自我思考和迭代的过程,是它价值的集中体现。

评分这本书的装帧设计,拿到手里就给人一种沉甸甸的专业感,封面那种哑光处理的质感,摸上去非常舒服,和它内容上所强调的“品牌”的厚重与质感是高度契合的。我特别欣赏作者在案例选择上的眼光,他们没有去罗列那些已经被市场用到烂熟的、千篇一律的“成功案例”,而是挖掘了一些在特定行业内具有开创性意义,但在大众视野里可能相对低调的作品。比如,其中有一组关于一家小型手工皮具品牌的案例分析,从他们最初的Logo识别系统到店铺的室内陈设,再到电商平台的视觉语言,作者都进行了非常细致的解构。他们没有停留在表面的“好看”上,而是深入探讨了品牌背后的商业逻辑和目标受众的心理洞察。特别是关于色彩体系的构建部分,引用了大量的心理学数据支撑,而不是凭感觉去调配颜色,这一点对于正在摸索自己品牌调性的年轻设计师来说,简直是醍醐灌顶。我翻阅了市面上许多关于品牌设计的书籍,很多都停留在理论的堆砌,但这本却像是直接把一个资深设计总监的工作笔记摊开给你看,那种实战的经验和对细节的偏执,是书本知识无法替代的。

评分从购买和收藏的角度来看,这套书的价值是复合型的。首先,作为一套汇集了多年精选案例和方法论的合订本,它的信息密度和时效性是独立单册无法比拟的。内容涵盖了从基础的网格系统构建到前沿的数字化品牌体验,形成了一个完整的知识闭环。其次,它的纸张选择和装订工艺,显然是奔着“长期参考”去的,每一页的承重能力和油墨的持久性都经过了考量,确保在反复翻阅和标记后依然能保持良好的状态。更重要的是,这本书提供了一种思维模式的转变,它教会我们如何跳出“美工”的思维定势,站在战略的高度去规划视觉资产。它让我重新审视了自己过去的一些项目,发现很多当时自认为合理的视觉选择,其实在深层次的品牌逻辑上存在瑕疵。这本书更像是一张“行业通行证”,持有它,你就拥有了一套经过市场检验、理论支撑和实战淬炼的评估和创作标准。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有