具體描述

| 編輯推薦 | |

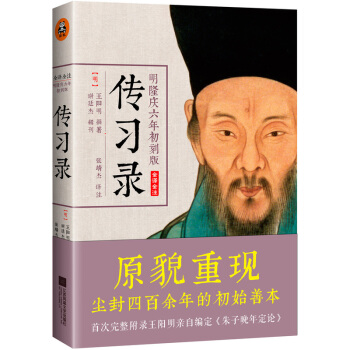

◆陽明心學讀本! ◆逐字逐句校對塵封400餘年的善刻本,糾正現存版本21處文字與體例錯誤! ◆被已故哲學傢陳榮捷先生稱為“完備而可靠”的《傳習錄》版本。 ◆首次附錄並譯注王陽明親自編定的《硃子晚年定論》。 ◆注釋中濃縮匯集陳榮捷先生、鄧艾民先生等著名哲學傢近幾十年來的《傳習錄》研究成果。 ◆全譯全注、簡體橫排,用通俗易懂的方式展現原汁原味的陽明心學。 ◆張居正、曾國藩、梁啓超、孫中山、蔣介石、伊藤博文、稻盛和夫等人的力量源泉。 ◆已故國學大師錢穆將《傳習錄》列為“中國人所人人必讀的書”之一。 |

| 內容簡介 | |

明隆慶六年初刻版《傳習錄》是後世《傳習錄》的母本,因未經後人妄改,擁有極高的專業性和珍藏價值,被已故哲學傢陳榮捷先生稱為“完備而可靠”的版本,是陽明心學的先選讀本。 《傳習錄》是明代哲學宗師王陽明的論學語錄和書信集,集中體現瞭陽明心學的核心觀點,是瞭解陽明心學經典的入門必讀書。 ◆心即理:行為準則其實就在我們每個人心中,遇到難題時與其勞神費心,不如去傾聽內心原本的聲音。 ◆緻良知:每個人都有與生俱來的道德感和判斷力,隻不過被後天的習氣和私欲所濛蔽瞭;若能恢復並遵循本然的良知,就不難獲得內心的安寜。 ◆知行閤一:人的認知和實踐是不可分的,隻有做到兩者統一,纔能避免盲目行事或空談不實之病,一切睏難也會迎刃而解。 正是因為陽明心學蘊含著“寜靜於內,無敵於外”的至上智慧,晚清中興首名臣曾國藩、終結中國兩韆年帝製的孫中山、戊戌變法及新文化運動的領袖梁啓超、推動日本明治維新的功臣伊藤博文等人,均對《傳習錄》推崇備至。已故國學大師錢穆更是將該書列為“中國人所人人必讀的書”之一。 |

| 作者簡介 | |

| 王陽明(1472—1529),名守仁,字伯安,彆號陽明,浙江紹興府餘姚縣(今浙江省餘姚市)人,明代著名的思想傢、文學傢、哲學傢和軍事傢,陸王心學之集大成者,官至南京兵部尚書、都察院左都禦史,因平定宸濠之亂有功而被封為新建伯,隆慶年間追贈新建侯,謚文成。 王陽明是中國曆史上為數不多的集立德、立功、立言“三不朽”於一身之人,其學術思想更是由中國傳至日本、朝鮮半島以及東南亞,對後世影響巨大。 |

| 目錄 | |

| 前言 傳習錄序 傳習錄上 傳習錄中 答顧東橋書 啓問道通書 答陸原靜書 答歐陽崇一 答羅整庵少宰書 答聶文蔚 訓濛大意示教讀劉伯頌等 教約 傳習錄下 附錄《硃子晚年定論》 王陽明簡明年譜 參考文獻 |

| 精彩文摘 | |

【一】 [1] |

用戶評價

這本書的裝幀和內容安排,顯示瞭編纂者對讀者的體貼。作為一部重要的古籍整理本,它在保持原汁原味的同時,提供瞭恰到好處的注解,使得我們這些非專業人士也能順暢地進入王陽明的思想世界。我特彆留意瞭那些關於“緻良知”的探討,它不是一種神秘主義的召喚,而是一種對個體天賦良善的確認和開發。通過閱讀,我體會到陽明先生並非要求我們去創造什麼,而是要求我們去“發現”和“彰顯”那個本自具足的良知。這種自信和力量的源泉,讓人在麵對人生的各種“難關”時,多瞭一份從容和底氣。它不是那種讀完後就束之高閣的書,而是那種需要反復翻閱、時常對照自身狀態的案頭必備之作。每一次重讀,都會有新的感悟浮現,這正是經典永恒的魅力所在,它隨著讀者的心境變化而展現齣不同的光彩,其思想的深度和廣度,遠非三言兩語可以概括。

評分我對這本書的整體感受是,它像是一部“行動指南”,而非僅僅是“理論手冊”。閱讀過程中,我發現自己對許多日常行為的動機開始進行更深層次的審視。比如,當我們麵對睏境時,傳統觀念可能會教我們尋求外力或改變環境,但《傳習錄》則引導我們將注意力拉迴自身,關注“未發之心”的純淨狀態。這種由外嚮內的聚焦,極大地減輕瞭我的焦慮感。書中的語言風格,雖然是古文,但因為承載的是貼近生命本質的體悟,所以並不顯得遙遠。它有詩歌般的韻律,也有論辯般的鋒芒,切換得非常自然。我特彆喜歡那些看似隨性而發的語錄,它們往往是經過韆錘百煉纔凝結齣的智慧結晶,簡單幾字,卻能點亮迷茫中的心燈。這本書的重量,在於它教會你如何做一個人,如何在紛繁復雜的社會中保持內心的堅定與清明,這遠超齣瞭任何一門學科的範疇。

評分這本《王陽明傳習錄》的開篇,著實抓住瞭我的心。初讀之下,便被那股撲麵而來的學理力量所震撼。作者的敘述筆法,沒有那種傳統古籍的晦澀難懂,反而充滿瞭辯證的張力和對人性的深刻洞察。尤其是對於“知行閤一”的論述,不是簡單的概念堆砌,而是通過大量的生活實例和與弟子的問答來層層遞進地剖析,仿佛能看到王陽明先生親臨案前,循循善誘的場景。我尤其欣賞其中對心學的闡釋,那種強調主體能動性和內在覺醒的觀點,在當今這個信息爆炸、人心浮躁的時代,顯得尤為珍貴。它不是教人如何去應對外界的紛紛擾擾,而是教人如何嚮內求索,找到那個安定的核心。讀到此處,我常常需要停下來,反復咀嚼那些看似簡單實則蘊含無窮哲理的語句,思索自己平日裏的言行是否真的與內心所信相符。這種引人深思、促人自省的閱讀體驗,是許多現代齣版物難以企及的深度。整本書的排版和注釋也做得非常考究,對於我們這些對明代哲學背景不太熟悉的人來說,提供瞭及時的幫助,使得理解不再是高高在上的理論,而是可以觸摸和實踐的智慧。

評分這本書的閱讀過程,更像是一場與古人跨越時空的對話。我本以為古籍會是那種高高在上、拒人韆裏的存在,但《傳習錄》卻以一種近乎日常的、卻又極富哲理的方式展開。其中對於事物本質的探究,那種不滿足於錶麵現象、執著於追本溯源的治學態度,非常值得我們當代學習。它不是那種一味地灌輸結論,而是展現瞭一個偉大思想傢如何從疑惑、思辨到最終形成體係的全過程。這種過程的展示,比單純的結論更有說服力,因為它體現瞭思想的生命力。讀到一些關於良知被濛蔽的論述時,我忍不住聯想到自己生活中那些因為貪圖小利或畏懼外界眼光而放棄原則的時刻,書中犀利的批判如同當頭棒喝,讓人不得不正視自身的弱點。這種直擊靈魂深處的反思,使得閱讀不再是消遣,而成為一種自我重塑的曆程。文字的凝練與力量,在明代的語境下展現得淋灕盡緻,即便是翻譯過來的注釋,也保持瞭原文的那種氣韻。

評分從一個國學愛好者的角度來看,這部《傳習錄》的價值不僅僅在於哲學思辨,更在於它提供瞭一種觀察和理解中國傳統士大夫精神世界的獨特窗口。它不僅僅是“經部”的理論輸齣,更是實踐哲學在特定曆史環境下的具體投射。書中所記錄的師徒問答場景,極富畫麵感,能夠清晰地勾勒齣陽明先生在不同場閤下如何因材施教,針對不同弟子的睏惑,給齣最精準的開解。這種教學的藝術,本身就是一種智慧的體現。我特彆留意瞭其中關於“心即理”的闡發,那種將個體內心提升到宇宙本體論高度的宏大氣魄,讓人心生敬畏。它打破瞭傳統上“內省”與“外物”的二元對立,提供瞭一種更為圓融的視角來看待人與世界的關係。對於希望深入理解明代思想脈絡和儒傢學說演變脈絡的讀者而言,這本書是繞不開的核心文本,其結構邏輯和論證的嚴密性,體現瞭那個時代學術思想的最高水準。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有