具体描述

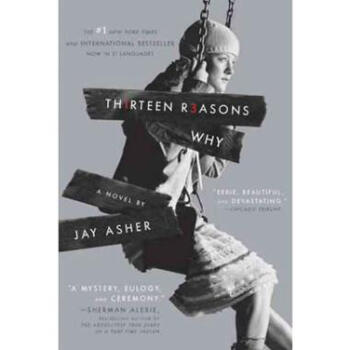

《Thirteen Reasons Why》

by Jay Asher(Author)

Product details

Paperback: 288 pages

Publisher: Razorbill; Reprint edition (14 Jun. 2011)

Language: English

ISBN-10: 159514188X

ISBN-13: 978-1595141880

Product Dimensions:13.7 x 2.3 x 20.8 cm

Product Description

THE #1 "NEW YORK TIMES "AND INTERNATIONAL BESTSELLER

Eerie, beautiful, and devastating. "Chicago Tribune

A stealthy hit with staying power. . . . thriller-like pacing. "The New York Times

"Thirteen Reasons Why" will leave you with chills long after you have finished reading. Amber Gibson, NPR s All Things Considered

You can t stop the future."

"You can t rewind the past."

"The only way to learn the secret . . . is to press play.

Clay Jensen returns home from school to find a strange package with his name on it lying on his porch. Inside he discovers several cassette tapes recorded by Hannah Baker his classmate and crush who committed suicide two weeks earlier. Hannah's voice tells him that there are thirteen reasons why she decided to end her life. Clay is one of them. If he listens, he'll find out why.

Clay spends the night crisscrossing his town with Hannah as his guide. He becomes a firsthand witness to Hannah's pain, and as he follows Hannah s recorded words throughout his town, what he discovers changes his life forever.

About the Author

Jay Asher's debut YA novel, "Thirteen Reasons Why," has appeared regularly on the"New York Times"bestsellers list for the past nine years. It has sold over 2.5 million copies in the United States alone and is currently in production to be a thirteen-part series on Netflix. His second YA novel, "The Future of Us," was coauthored with Printz Honor winner Carolyn Mackler. He is also the author of the forthcoming"What Light." His novels have been translated into thirty-five languages.

用户评价

从文学角度来看,这部作品的结构设计是其最引人注目的一环。它不是一部传统的悲剧,更像是一系列精心编织的“证据链”,每一部分都环环相扣,逻辑严密,但情感的走向却出乎意料。作者似乎在用一种非常聪明的文学游戏来吸引我们,让我们以为我们正在阅读一个简单的故事,但实际上,我们正在被引导着去审视社会互动中那些被忽视的“微小暴力”。这种叙事上的精妙,在于它能让读者在阅读过程中不断修正自己的判断。你以为你看清了谁是施害者,谁是受害者,但很快,书中的信息就会颠覆你的认知,让你意识到事情远比表面看起来要复杂得多。它巧妙地利用了不同视角的切换,使得每一个角色——即便是配角——都有其不可推脱的复杂性。这种多维度的呈现,使得整部作品的厚度瞬间增加了好几层,不再是简单的二元对立,而是对人性灰色地带的深刻探索。对于喜欢精巧布局和心理博弈的读者来说,这无疑是一场智力与情感的双重盛宴。

评分这部小说刚翻开时,那种扑面而来的青春期特有的迷茫和躁动感,就让人忍不住深陷其中,仿佛又回到了那个敏感又脆弱的年纪。作者对人物内心世界的刻画细腻得惊人,特别是对于主角群体中那些细微的情绪波动,简直是神还原。比如,那种在人群中努力扮演“没事”的样子,和独自一人时瞬间崩塌的无助感,每一个细节都像是从我们青春记忆的深处被硬生生挖出来的。你会发现,那些曾经被我们不经意间忽略的眼神、那些欲言又止的对话,其实都暗藏着巨大的能量,足以推倒一个人。叙事手法上,它没有采用那种传统的、直来直去的线性叙事,而是巧妙地设置了一些悬念和碎片化的信息,让你必须像侦探一样,拼凑出事件的全貌。这种阅读体验非常抓人,迫使你不断地追问“为什么会这样”,而不是仅仅停留在对事件本身的描述上。更妙的是,它并没有急于给出简单的道德评判,而是将复杂的人性摆在你面前,让你自己去思量,去感受其中的无奈与挣扎。读完后,那种挥之不去的沉重感,不是因为情节有多么惊悚,而是因为那些被揭示的“真实”,太过于贴近我们共同的经验。

评分阅读过程中,我多次被那种强烈的“代入感”所裹挟,仿佛自己就是那个夹在人群中心,不知该相信谁的局外人。作者对青少年群体心理图景的把握,达到了近乎于人类学的田野调查的级别。她对校园权力结构、小团体间的微妙平衡、以及网络匿名性下言语的腐蚀性力量的描绘,极其到位,精准地捕捉到了现代青少年社会交往的暗流。与一些处理类似主题的作品不同,这部作品的基调并非完全的绝望,而是蕴含着一种在绝境中寻求表达的、近乎本能的挣扎。这种挣扎使得人物即使在最黑暗的时刻,也保留了一丝人性的光辉——那是对被理解、被看见的原始渴望。这种对“存在感”的深层探讨,让这本书的价值不局限于某一特定年龄层的读者。它提供了一个清晰的镜子,让我们看到社会系统中,任何一个微小的裂缝,都可能被巨大的压力所放大,最终酿成无法挽回的悲剧。它是一次对脆弱心灵的致敬,也是一次对我们集体意识的强力唤醒。

评分这本书的文字功底确实扎实,读起来有一种独特的节奏感和画面感,简直就像在看一部慢镜头下的青春电影。作者在描绘场景和环境时,用词精准而富有张力,即便是平淡的校园日常,也充满了某种压抑的、山雨欲来的气息。我特别欣赏它在处理敏感主题时的那种克制与直率的平衡。它没有用过于煽情或说教的腔调去渲染悲剧,而是用一种近乎冷静的笔调,冷静地陈述事实,让情感的爆发点留给读者自己去体会。这种“留白”的处理方式非常高明,它避免了廉价的同情,转而激发了读者更深层次的共情和反思。读到一些关键的转折点时,我甚至需要放下书,停下来呼吸几口气,因为那种突如其来的冲击力实在太强了。它成功地营造了一种密不透风的氛围,让人清晰地感受到主角在那个环境中是如何被一步步挤压,最终走向绝境的。这种对环境压力的细致描摹,远比单纯描述主角的心理活动来得更有力量,因为它揭示了“环境”本身才是最隐蔽的杀手。

评分这本书最让我感到震撼的是它对“倾听的责任”这一主题的探讨。它不仅仅讲述了一个关于痛苦的故事,更像是一次对我们每个人社交责任的无声拷问。书中的每一个片段,每一次错过的信号,都指向了一个共同的缺憾:我们太少真正地去听别人说话,尤其是那些我们认为“无关紧要”的人。作者用极其尖锐的方式,撕开了“旁观者”的道德困境。我们看到那些本可以伸出援手的人,因为各种各样的顾虑、自私或者纯粹的麻木,错过了最后的机会。这种感觉非常真实,因为它迫使我们反思自己在日常生活中,是否也曾在类似的十字路口选择了沉默或无视。它没有提供廉价的答案,而是将那个沉甸甸的“如果当初”留给了读者自己去消化。这种“未完成感”和“未尽的责任感”是这部作品持久魅力的来源,它让这本书超越了单纯的小说范畴,变成了一种对社会互动的深刻警示。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![英文原版 名人传记系列 Who Was Albert Einstein? [平装] [Fe pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11056344192/583fe4bfNfa145945.jpg)