具体描述

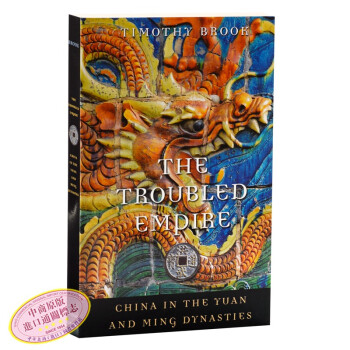

The Troubled Empire: China in the Yuan and Ming Dynasties (History of Imperial China)

Author: Timothy Brook

Paperback: 336 pages

Publisher: Harvard University Press; Reprint edition (5 Mar. 2013)

Language: English

ISBN-10: 0674072537

ISBN-13: 978-0674072534

Product Dimensions: 23.5 x 16 x 2.2 cm

Book Des cription

The Mongol takeover in the 1270s changed the course of Chinese history. The Confucian empire--a millennium and a half in the making--was suddenly thrust under foreign occupation. What China had been before its reunification as the Yuan dynasty in 1279 was no longer what it would be in the future. Four centuries later, another wave of steppe invaders would replace the Ming dynasty with yet another foreign occupation. "The Troubled Empire" explores what happened to China between these two dramatic invasions.

If anything defined the complex dynamics of this period, it was changes in the weather. Asia, like Europe, experienced a Little Ice Age, and as temperatures fell in the thirteenth century, Kublai Khan moved south into China. His Yuan dynasty collapsed in less than a century, but Mongol values lived on in Ming institutions. A second blast of cold in the 1630s, combined with drought, was more than the dynasty could stand, and the Ming fell to Manchu invaders.

Against this background--the first coherent ecological history of China in this period--Timothy Brook explores the growth of autocracy, social complexity, and commercialization, paying special attention to China's incorporation into the larger South China Sea economy. These changes not only shaped what China would become but contributed to the formation of the early modern world.

《哈佛中国史》六卷本丛书,由国际汉学家卜正民教授领衔主编,集结罗威廉、陆威仪和迪特.库恩三位知名汉学家,萃集半个世纪以来西方的中国史研究成果,以全球史视野、多学科学识颠覆传统中国史叙述模式,倾十年之功写就,是继《剑桥中国史》之后能代表西方半个世纪以来中国史研究全新成果和水准的多卷本中国通史。

《哈佛中国史》丛书站在风起云涌的21世纪,从全球史角度重写“世界中国史”,引导世界重新思考当下中国。丛书上自公元前221年秦朝一统天下,下至20世纪初清朝终结,分为六个帝国时代——秦汉古典时代、南北朝大分裂、世界性帝国唐朝、宋朝的社会转型、气候变迁影响下元明帝国的兴衰,以及成就斐然的大清王朝,进而串起2000年中华文明跌宕起伏的荣辱命运。

《哈佛中国史》丛书专为普通读者而作,语言生动活泼,文风简明精悍,结构精致合理,极富故事性和启发性,是一套给大众读者的专业、简洁、清晰、独特的全新中国通史。

《哈佛中国史》丛书出版后获得很多赞誉,被称为“多卷本中国史的黄金标准”,堪称哈佛大学出版社的典范之作,已被芝加哥大学、康奈尔大学、不列颠哥伦比亚大学、香港科技大学、香港城市大学等数十所世界知名大学指定为中国史课程教材。

About the Author

Timothy Brookis Professor of History at the University of British Columbia.

用户评价

这本书带来的情感冲击力是难以言喻的。它不仅仅是在陈述“发生了什么”,更是在探讨“为什么会这样”以及“这对人们意味着什么”。阅读过程中,那种历史的沉重感和无力感时常涌上心头,尤其是面对那些不可逆转的衰落与变迁,作者不动声色地展现了时代洪流下个体的渺小与挣扎。这种深沉的情感共鸣,让阅读体验上升到了一个更高的层次,它触及了人类社会发展中那些永恒的主题——权力、命运、变革与坚守。我合上书卷时,久久不能平静,脑海中回荡的不仅是历史事件的碎片,更是对人类文明进程中那些悲剧与辉煌交织画面的深沉反思。它像一面镜子,映照出历史的残酷,也折射出人性的复杂。

评分从学术层面上讲,这本书展现了令人敬佩的研究深度和广度。明显可以看出,作者花费了巨大的精力去梳理和整合了大量的原始文献和一手资料。他提出的观点并非是简单的重复前人结论,而是有自己独到的、充满洞察力的见解。每一次论证都建立在扎实的基础之上,逻辑链条清晰而坚韧,很少出现站不住脚的推测。尤其是在处理那些历史转折点上的模糊地带时,作者的处理方式显得尤为审慎和成熟,他既不妄加臆断,也不回避难题,而是坦诚地展示了历史的复杂性和多面性。这本书真正做到了“以史为鉴”,它不是为了提供简单的答案,而是为了激发读者去思考,去质疑,去进行更深层次的探究。对于任何一个对那段历史有严肃兴趣的人来说,这都是一份不可多得的智力挑战和思想盛宴。

评分读完之后,我最大的感受是作者叙事的技巧高超得令人咋舌。他笔下的历史不再是枯燥的年代更迭和事件罗列,而是一幅幅动态的、充满张力的历史画卷。那种将宏大叙事与微观细节完美融合的能力,实在令人佩服。你会感觉自己不是在“阅读”历史,而是“身处”那个时代,去感受当时的政治角力和社会脉络的每一次跳动。作者似乎有一种魔力,能将复杂的历史人物性格刻画得入木三分,他们的决策、他们的挣扎,都变得有血有肉,不再是教科书上刻板的符号。这种叙事上的流畅性,让那些原本可能晦涩难懂的史料和理论,变得极具可读性,即使是初涉该领域的人,也能被故事主线牢牢抓住,不愿放手。它打破了我对传统历史书籍那种“严肃有余,趣味不足”的刻板印象。

评分如果要用一个词来概括这本书的价值,那应该是“重建”。作者通过细致的考证和精妙的论述,成功地重建了一个在我原有认知中略显扁平的历史时期。他成功地将我们带离了那些耳熟能详的、被过度简化的叙事框架,展露出一个充满张力、矛盾重重却又充满生命力的真实帝国图景。读完之后,我发现自己对那个时期的政治经济结构、社会阶层互动乃至文化心理的理解,都有了质的飞跃。这本书不是读完就束之高阁的消遣品,它更像是一份长期的参考指南,值得反复翻阅和对照,每一次重读,可能都会因为自己阅历的增长而获得新的启发和更深层次的理解。它的影响是持久的,会潜移默化地改变你观察历史的角度。

评分这本书的装帧真是没得说,纸张的质感摸起来就很舒服,拿在手里沉甸甸的,感觉这就是一本能经受住时间考验的好书。初拿到手的时候,我就被它封面上那种沉郁而又富有历史厚重感的色调吸引住了。封面设计不是那种花里胡哨的,而是非常经典、大气,那种感觉就像是直接把那个时代的某种氛围给凝固在了纸面上。我喜欢这种朴实中透露着力量的设计,让人一看就知道这不是一本轻松的读物,而是真正有分量的学术作品。内页的排版也做得非常用心,字号和行距都很合理,长时间阅读也不会感到眼睛疲劳,这一点对于这种深度历史著作来说至关重要。光是翻阅和触摸这本书的过程,就已经是享受了,它成功地营造出一种准备进入严肃历史考察的仪式感。而且,作为某个著名系列中的一卷,它在整体设计上肯定也遵循了一贯的高标准,这种连贯性也让它在我的书架上显得格外和谐,体现了一种收藏的价值。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有