具体描述

内容简介

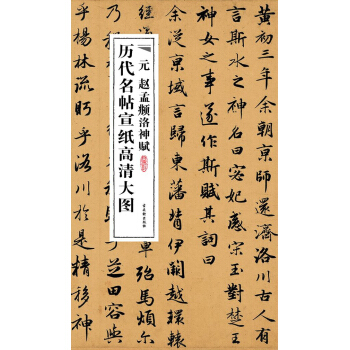

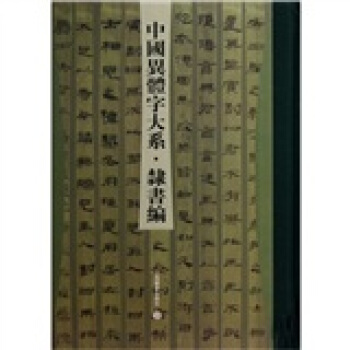

《中国异体字大系(隶书编)》收录字形的材料依据包括简牍文献和石刻文献,共收录字头4608个,收录字形2800余个。内页插图

目录

前言凡例

部首表

正文

字头笔画索引

前言/序言

用户评价

我花了整整一个周末的时间来研究这本书的排版逻辑,简直可以用“庖丁解牛”来形容编纂者的功力。它不是简单地将异体字罗列在一起,而是建立了一个极其精妙的检索和对比系统。每一页的结构都经过了深思熟虑:主字体的清晰标注,紧接着是不同时代、不同地域、不同书体风格的异体字群像展示。最让我拍案叫绝的是它对“源流考证”的处理。在一些关键的、容易混淆的字形旁边,作者用极为简洁的旁注,指出了这个变体可能从哪个古籍版本流传而来,这对于做碑帖考据或者古代文献校勘的人来说,简直是雪中送炭。对比起市面上那些粗糙的字汇本,这本书的维度是立体的,它不仅告诉你这个字“是什么样”,更重要的是告诉你它“为什么会是这样”。这种由表及里、由表及史的编排方式,极大地提升了学习的效率和深度,让我对汉字形体的流变有了一种全新的、宏观的认识。

评分从阅读体验上来说,这本书的注释系统是极其克制的,这在学术著作中是难得的品质。很多学者倾向于在每一个字旁边都塞满密密麻麻的注释和引证,结果把版面搞得像“九九乘法表”一样拥挤不堪,反而让人心生畏惧。然而,这本书的作者显然深谙留白的艺术。他们把主要的篇幅留给了字形本身,让读者有足够的空间去“看”和“品”。必要的释义和出处,则被巧妙地安置在页脚或专门的对照表中,既保证了学术的严谨性,又维护了阅读的流畅性。我发现,当我不再被冗余的文字信息干扰时,我对隶书那种独特的横向铺展、蚕头燕尾的韵律感体会得更加深刻。这不仅仅是一本工具书,它更像是一部精心策展的艺术画册,引导你进入一种沉静的、专注于线条与结构审美的状态。

评分让我感到惊奇的是,这本书对于“隶变”的定义似乎比传统教材更加宽泛和包容。它没有固守某一个特定的历史断限,而是呈现了一种渐进式的演变轨迹,这对于理解汉字如何从篆书向楷书过渡的那个复杂而漫长的“中间地带”至关重要。特别是那些介于“八分书”和成熟隶书之间的过渡性字形,书中对此的收录和归类,展现了一种对历史复杂性的深刻洞察。它没有试图将每一个字都塞进一个僵硬的分类框架,而是承认了书写实践中存在的“模糊地带”和“个人风格”的价值。这种开放性的态度,让我意识到,研究汉字的历史,其实就是在研究古代中国人对“规范”与“变化”之间微妙平衡的不断探索。这本书提供了一个绝佳的平台,让我得以站在前人的肩膀上,去重新审视我们今天习以为常的方块字究竟经历了怎样波澜壮阔的演变之旅。

评分这本书的装帧设计简直是印刷史上的一个里程碑!我刚把它捧在手里,就立刻感受到了那种沉甸甸的分量——这绝不是那种轻飘飘的、为了凑数而印刷的“快餐读物”。首先,纸张的选择非常考究,那种略带米白的厚磅铜版纸,手感温润而坚韧,一看就知道是下了血本的。装订工艺更是无可挑剔,线装的接口处处理得极其平滑,即便是频繁翻阅,书脊也不会轻易松散。尤其是封面烫金的字体,那“中国异体字大系”几个字,在灯光下熠熠生辉,每一个笔画的起承转合都清晰可见,仿佛能从中读出一种历史的厚重感。而且,书的开本拿捏得非常到位,既保证了版面的舒展度,方便我们仔细揣摩那些繁复的异体结构,又不会过于笨重,方便携带和案头阅读。这本书的设计语言本身就在向读者传达一个信息:这是一部值得珍视的、具有学术价值的、可以代代相传的典籍。我甚至舍不得在扉页上做任何标记,生怕破坏了它原汁原味的艺术气息。这种对物质形态的极致追求,让阅读体验从一开始就充满了仪式感。

评分说实话,我对古代字体研究的兴趣,很大程度上是被这本书里那些“意想不到”的字形所点燃的。我原以为自己对隶书的变体已经有所涉猎,但翻开此书,才发现自己知识面的狭窄。印象最深的是关于“馬”和“鳥”的一些冷僻隶变体,有些字形抽象到如果不是旁边有现代楷书的参照,我甚至会以为那是某种部落的图腾,而非规范的文字符号。更奇妙的是,书中似乎还收录了一些地方志或某些家族谱系中特有的“暗码式”异体字,这些字很可能在主流的字书里是找不到的。这说明编纂团队的田野调查和文献挖掘工作做得是多么彻底和深入。阅读这些字,就像是进行一场跨越时空的对话,你仿佛能听见秦汉工匠在刻石凿字时的呼吸声,感受到他们对于笔画的微妙调整所蕴含的审美取向。这种纯粹的、未被过度解读的古韵,是其他任何工具书都无法给予的宝贵体验。

评分另一方面,作为人的规范意识,又必须对这种新的字体和书体加以规范。于是,就有了汉末高度规范的八分书出现。所以我们说,所谓的隶变过程,就是篆之捷所产生的新的书体继而对这种新的书体加以规范建构的过程。而作为书法,隶书的美就存在于这历时四百多年的隶变过程中。

评分在两汉,隶书不但通过隶变过程最终形成自己的独立品格和美学特征,同时还有着向草率和规范两极方向发展的整体趋势。一方面,隶书在过分强调书写便利的极端中逐步脱离了隶书的原本实用立场,进而在持续草化过程中因书写的运动态势不同最终形成了我们所说的章草和今草;另一方面,则表现出对隶书原本书写形态的规范建构,而且这种规范建构是以形式秩序确立为前提的。因为文字的形式秩序的稳定与否,直接影响到民族文化交流的畅通和社会进步。这是历来被官方重视的重要环节。因此,随着西、东汉王权的相继确立,对现实生活中广泛流通的隶书进行规范整理也就成为必然。八分书以规范为手段,有效的克服了篆之捷隶书的随意性书写倾向,使形式秩序趋向于稳固的位置选择和有序的结构图式。加上汉代官方文人审美观念的不断容入,最终形成了八分书规范、和谐、静穆、左撇右挑的风格特征。两汉刻石存在的从西汉的质朴率真向东汉工稳规范化发展的整体趋势,也从一方面印证了官方对篆之捷隶书进行规范建构的历史进程。

评分隶变在中国书法史上是一次重大的书法文化事件。发生隶变的内在动因是为了适应当时社会发展对文字应用的要求。“隶变主要表现在两个方面:一是字形结构的变化,既是对正体篆书字形结构的改造,这种改造的主要方向是简化;二是书写方式的变化,既是改变原有正体篆书的书写方式,这种改变的主要目的是简捷流便”。字形结构的简化和书写方式的简捷流便构成了隶变过程的核心内容。在这里,字形结构的简化和书写方式的简捷流便,不光为了书写速度的提高,同时因其蕴涵着内在的书写运动态势更加符合人的生理运动轨迹,才使隶书在秦汉之交随着政治的更替最终彻底代替篆书而获得普遍应用的。

评分对于书法爱好者来说,《中国异体字大系(隶书编)》是一本很有参考价值的工具书。

评分质量非常不错,学习书法很有用,满意!

评分很不错的活动,下次还来

评分对于书法爱好者来说,《中国异体字大系(隶书编)》是一本很有参考价值的工具书。

评分异体字是字音字义相同而字形不同的一组字。由于汉字是由意符、音符和记号组成,意符选取的角度因人而异,音符又不同于拼音文字中的字母,所以,一字多形的现象在汉字的历史上有很多。由于汉字是由意符、音符和记号组成,意符选取的角度因人而异,音符又不同于拼音文字中的字母,所以,一字多形的现象在汉字的历史上比比皆是。1.形旁不同。形声字的形旁在很多字里只表示字义的类别,因此,很多意思相近的形旁在某些字里可以通用。比如:咏/ 、歌/ 、猫/ 、坡/、 坑/ 、憔/ 。2.声旁相同。汉字里同音字很多,同一个读音可以用不同声旁来标识。比如:粮/ 、怜/z、绣/ 、胶/ 、裤/ 、线/ 。3.偏旁位置不同。一些合体字的偏旁是不固定的。比如:拿/ 、峰/ 、群/ 、够/ 、略/ 、稿/ 。4.造字方法不同。有些异体字,字形差别很大,是用不同方法造出来的。比如:吊/t 、体/ 、泪/I 、算/ 。5.偏旁多少不同。比如:汞/、彷/、稀/、声/ 。6.繁简不同。有些字在简化时,笔画少的作为简体字保留,笔画多的作为繁体字较少使用。比如:龙/拧⒀ W、头/ 、对/Α异体字不是固定不变的,有些异体字最初字义不同,不能通用,后来由于字义的变化,可以通用,变成了异体字。比如,“闲”的本义是门栓,“ ”的本义是空隙,最初不通用,后来“闲”的本义不用了,“ 暇”也可以写成“闲暇”,“闲”和“ ”变成异体字了。为便于人们学习汉字,1955年,中华人民共和国文化部和中国文字改革委员会联合发布《第一批异体字整理表》,废除了1055个异体字。异体字,又称又体、或体、说文解字中称为重文,是指读音、意义相同,但写法不同的汉字。异体字又可分为“完全异体字”(在任何情况下读音和意义都一样)和“部分异体字”(只在某些情况下才相通)。有时候,异体字特指与官方正体字相对应的规范外的异体字,因而随着各中文地区对正体字的不同认定,哪些字是另一些字的异体字,甚至完全相反。例如:在中国大陆地区“多句”是“够”的异体字,而在台湾地区却恰恰相反。造字的方法不同。改换了意义,近的形符和意符。有些字常被借用,但不是异体字。有些字表示的词有同源关系,使用上也有交叉,但不是异体字。有些字表示的是不同的词,虽然文献中常混用,但不是异体字。2000年颁布的《中华人民共和国国家通用语言文字法》规定异体字为非规范汉字。除了以下场合外不允许使用:一、文物古迹;二、姓氏中的异体字;三、书法、篆刻等艺术作品;四、题词和招牌的手书字;五、出版、教学、研究中需要使用的;六、经国务院有关部门批准的特殊情况。

评分总体还好,但是感觉字偏小了些,而且墨迹的选字比较模糊,不是很清楚。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有