具体描述

内容简介

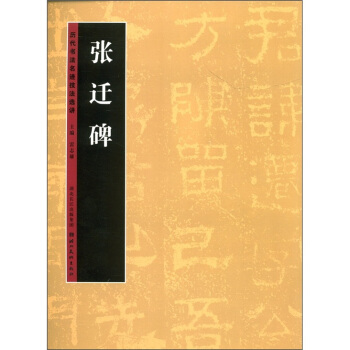

《张迁碑》全称《汉故谷城长荡阴令张君表颁》,刻于东汉中平三年(186年).明初出土于山东东平县,后移泰安岱庙。碑高210厘米,宽86厘米。碑阳隶书15行,行32字,碑阴3列,上2列19行,下3列行字不等。碑阳为故夷韦萌等追颂张迁文,碑阴为立碑者题名及损资数。拓本以故宫博物院藏朱翼庵旧藏古物同欣社影印明拓本为最佳。海丰吴子狴曾藏浓墨东里润色本(因拓墨浓厚,第八行“东里润色”四字未泐而名),惜清光绪十八年(1892年)毁于火,有翁同穌双钩摹刻本。另有王绪祖藏本,翁方纲、桂未谷各家跋本,亦是难得名拓。曩时碑估射利者,或作伪嵌蜡填补,或以砖石摹刻拓补,或以枣木板翻刻,故伪称旧拓、原拓者甚多。今曾见印刷物中竟有据伪本影印者,有失考鉴,不可师法。顾炎武《金石文字记》疑此碑为后人重刻。然不为论者所取。

内页插图

前言/序言

用户评价

作为一名业余爱好者,我一直在寻找一本能够真正指导我临摹《张迁碑》的书籍。很多书都是字帖,直接给出字形,但对于如何写,为什么这样写,却语焉不详。《张迁碑》这本书,在这方面做得非常出色。它不仅仅提供字帖,更重要的是,它提供了一种思考方式,一种学习方法。书中对“笔势”的讲解,让我受益匪浅。我之前总是拘泥于笔画的形态,而忽略了笔画之间的连贯性和整体的动势。这本书提醒我,隶书的笔画,看似独立,实则相互呼应,形成一种内在的张力。《张迁碑》的结构,也给我留下了深刻的印象,那种方正而又不失灵动的布局,总能带给我新的启发。

评分我一直认为,书法学习,最重要的是“悟”。而这本书,恰恰能够帮助读者去“悟”。它不仅仅是技术的堆砌,更是对《张迁碑》艺术精神的解读。书中对《张迁碑》“神韵”的探讨,让我能够超越对字形的模仿,去领略《张迁碑》的内在生命力。我常常在临摹的时候,会对照着书中的讲解,去体会《张迁碑》的“古朴”、“雄浑”、“生动”等特质,这种感悟,让我的临摹不再是机械的重复,而是充满情感和思考的创作过程。书中的语言,也写得相当优美,充满文采,读起来不仅仅是学习,更是一种享受。

评分这本书的价值,绝不仅仅在于对《张迁碑》字体的简单展示,它更在于对“技法”二字的深入挖掘。我一直觉得,书法学习,尤其是碑帖临摹,如果只是机械地模仿外形,是很难真正领悟其神韵的。而这本书,恰恰解决了这个问题。它不仅仅给出了一笔一画的演示,更重要的是,它通过精辟的文字阐述,解释了为何要这样写,为何这个笔画要呈现出这样的形态,它背后蕴含着怎样的力量和审美取向。我反复阅读了关于“横画”和“竖画”的章节,以前总觉得隶书的横平竖直很简单,但看了这本书,才知道其中的奥妙。比如,横画的起笔如何蓄力,行笔如何保持匀称,收笔如何回锋藏露,这些细节的讲解,让我看到了《张迁碑》横画的厚重与挺拔,而非简单的直线。同样,竖画的沉静与有力,书中也做了细致的分析,让我对隶书的结构有了更深的理解。

评分我特别关注书中的“用笔”部分,因为我知道,用笔是书法艺术的灵魂。这本书对《张迁碑》用笔的讲解,真的是细致入微。它不仅仅是告诉你要“逆锋起笔”或者“中锋行笔”,而是会详细讲解在《张迁碑》中,这些原则是如何具体体现的,在不同的笔画上,如何运用不同的运笔技巧,才能达到那种古朴苍劲的效果。比如,它会分析《张迁碑》中一些竖画的起笔,是如何蓄势待发的,行笔过程中的沉着,以及收笔时的内敛,这些细节的讲解,让我觉得非常受用。我以前总是觉得隶书的笔画相对简单,但通过这本书,我才意识到,每一个笔画都蕴含着丰富的变化和技巧。

评分我最近终于入手了那本关于《张迁碑》的书,迫不及待地翻开,想要深入领略一番隶书的独特魅力。说实话,初次接触《张迁碑》,就觉得它有一种扑面而来的古朴苍劲,那种“蚕头燕尾”的典型隶书特征,在字里行间流淌,带着一种历史的厚重感。我尤其喜欢它那看似不经意却又精妙绝伦的笔画处理,起笔的收敛,行笔的沉着,以及收笔的飞扬,每一笔都似乎承载着前人的心血和智慧。这本书的编排,我觉得非常用心,不像那种泛泛而谈的通史,而是聚焦于《张迁碑》本身,从多个角度去剖析它的技法精髓。我特别留意了书中对于点画的分解,那是很多初学者容易忽略的地方,但恰恰是这些最基本的构成,决定了字体的生命力。比如,书里对“点”的讲解,就不仅仅是写一个点,而是要讲清楚是“侧点”、“竖点”还是“捺点”,以及它们在不同位置的形态变化,这对于我这样还在摸索阶段的爱好者来说,简直是醍醐灌顶。

评分我一直在寻找一本能够指导我“进阶”的书籍,而《张迁碑》这本书,绝对是我近年来最满意的一本。它不仅仅适合初学者入门,更适合有一定基础的爱好者深入钻研。书中对《张迁碑》技法的分析,是层层递进的,从基础的笔画,到复杂的结构,再到整体的章法,都进行了深入的探讨。我尤其喜欢书中关于“笔法变化”的讲解,它不仅仅是告诉你要写出什么样的笔画,而是会分析在《张迁碑》中,这些笔画是如何变化而来的,以及这些变化所带来的艺术效果。这种由浅入深,由表及里的讲解方式,让我觉得非常受用,也让我对《张迁碑》的书法艺术有了更深层次的理解。

评分我特别欣赏书中对《张迁碑》整体风格的概括,它不仅仅是一种字体,更是一种时代的印记,一种文化的沉淀。书里提到的“汉隶雄强”的时代背景,让我能够更好地将《张迁碑》置于历史的长河中去理解。这种宏观的视角,对于提升学习者的文化修养和审美认知,有着不可替代的作用。我常常在临摹的时候,会回想起书中的这些描述,想象着汉代书家挥毫泼墨时的情景,这种代入感,让我的临摹不再是孤立的技法训练,而是与历史对话,与古人神交。书中的案例分析,也很有说服力,它不是简单地展示一个字,而是会选取《张迁碑》中的经典字例,进行细致入微的讲解,从结构到笔画,层层剖析,让你看得明白,学得会。

评分我非常喜欢书中对《张迁碑》“章法”的论述。虽然这本书的重点在于技法,但它并没有忽略章法的重要性。书里对《张迁碑》的整体布局,字与字之间的呼应,行与行之间的关系,都进行了细致的分析。我以前在临摹的时候,常常只注重单个字的结构和笔画,而忽略了整体的协调性。这本书让我意识到,一篇好的书法作品,不仅要写好每一个字,更要处理好字与字、行与行之间的关系,形成一种整体的和谐美。书中的范例,也让我看到了《张迁碑》在章法上的精妙之处,那种错落有致,又不失整体的布局,确实令人赞叹。

评分我发现,这本书的作者,对于《张迁碑》的研究,是相当深入和透彻的。他不仅仅是技术的传授者,更是《张迁碑》精神的解读人。我尤其喜欢书里对《张迁碑》“朴拙”气质的解读,这种朴拙,不是笨拙,而是一种天然去雕饰的生命力,一种返璞归真的艺术境界。书中也探讨了《张迁碑》与同时期其他隶书碑帖的异同,这种比较性的分析,让我能够更清晰地认识到《张迁碑》的独特性和艺术价值。我之前也看过一些隶书的书籍,但很多都流于表面,无法触及到精髓。《张迁碑》这本书,则做到了这一点,它深入到每一个笔画,每一个结构,去揭示其背后的逻辑和美学原理。

评分我对书中对于《张迁碑》“结构”的讲解,也给予高度评价。隶书的结构,往往给人一种庄重、稳健的感觉,但《张迁碑》却在庄重中不失灵动。书中对“字形”的分析,让我能够更好地把握《张迁碑》的整体布局,比如,它会分析《张迁碑》中字形的高低搭配,左右呼应,以及重心转移的处理,这些都让我看到了《张迁碑》在结构上的独到之处。我以前临摹的时候,常常会觉得字写出来很死板,通过这本书,我才了解到,原来隶书的结构,也讲究“变化”和“节奏”。书中的图例分析,也非常直观,能够让我更容易理解作者的讲解。

评分全称《汉故榖城长荡阴令张君表颂》。亦称《张迁表》。碑石在山东东平州学(今山东东平县)。原石今置泰安岱庙炳灵门内。汉中平三年(公元186年)二月刻。明初出土。隶书。碑阳十五行,行四十二字:碑阴三列,上二列十九行,下列三行。碑额篆书题〖汉故榖城长荡阴令张君表颂〗十二字。意在篆隶之间而屈曲填满,有似印文中缪篆,人因以篆目之。碑文系故吏韦萌等对故令张迁的追念。碑文书法多别体,未署书者姓名,刻石人为孙兴,所以有人怀疑是摹刻品,但就端直朴茂之点而言,非汉人不能,所以决为当时之物。碑阴所刻人名,书亦雄厚多姿。

评分明王世贞评其书

评分《张迁表》

评分明王世贞评其书云:〖其书不能工,而典雅饶古意,终非永嘉以后所可及也。〗清万经评其书云:〖余玩其字颇佳,惜摹手不工,全无笔法,阴尤不堪。〗孙退谷评其书云:〖书法方整尔雅,汉石中不多见者。〗杨守敬《平碑记》云:〖顾亭林(顾炎武)疑后人重刻,而此碑端整雅练,剥落之痕亦复天然,的是原石,顾氏善考索而不精鉴赏,故有此说。〗又云:〖篆书体多长,此额独扁,亦一格也。碑阴尤明晰,而其用笔已开魏晋风气,此源始于《西狭颂》,流为黄初三碑(《上尊号奏》、《受禅表》、《孔羡碑》)之折刀头,再变为北魏真书,《始平公》等碑。〗

评分有字帖选,部分有作品选,还有技法,适合初学者。这个系列印刷都还行,基本是一版一印的。

评分全称《汉故榖城长荡阴令张君表颂》。亦称《张迁表》。碑石在山东东平州学(今山东东平县)。原石今置泰安岱庙炳灵门内。汉中平三年(公元186年)二月刻。明初出土。隶书。碑阳十五行,行四十二字:碑阴三列,上二列十九行,下列三行。碑额篆书题〖汉故榖城长荡阴令张君表颂〗十二字。意在篆隶之间而屈曲填满,有似印文中缪篆,人因以篆目之。碑文系故吏韦萌等对故令张迁的追念。碑文书法多别体,未署书者姓名,刻石人为孙兴,所以有人怀疑是摹刻品,但就端直朴茂之点而言,非汉人不能,所以决为当时之物。碑阴所刻人名,书亦雄厚多姿。

评分《张迁表》

评分明王世贞评其书

评分《张迁表》

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有