具體描述

編輯推薦

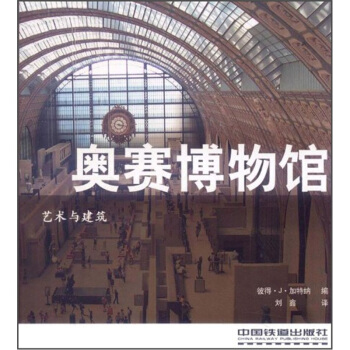

《藝術與建築:奧賽博物館》奧賽博物館以收藏眾多的印象派時期藝術巨作而著名,成為巴黎最知名的旅遊景點。坐落在塞納河左岸的舊火車站邀請觀眾去探尋,這裏有從莫奈到塞尚的繪畫作品以及羅丹和馬約爾的雕塑作品,以及其他很多19世紀藝術作品。本書提供有關奧賽博物館和其藏品的簡明信息與詳盡的描述,包括有對重要作品的詳盡描述,作品的圖片,為數眾多的曆史以及文化方麵文章,博物館地圖,圖解時間錶,色彩理論的背景信息,翔實的詞匯錶,藝術傢傳記,內容詳盡的索引。

內容簡介

奧賽博物館和盧浮宮一樣是巴黎塞納河畔最重要的藝術博物館,非常值得一看。三層空間裏展現的是19世紀以及20世紀初的法國藝術作品,包括世界上最重要的印象派作品。《藝術與建築:奧賽博物館》嚮讀者介紹瞭內容豐富多彩的繪畫、雕塑、傢具、素描以及攝影收藏。提供瞭大量具體的背景信息,眾多的彩色插圖,詳盡的作品分析以及清晰的博物館布局設計,《藝術與建築:奧賽博物館》可作為參觀奧賽博物館時的指南。內頁插圖

目錄

博物館規劃巴黎火車站是19世紀藝術的傢園

奧賽博物館統計資料

一層

從呂德到卡波的雕塑

展現絕望——卡波和羅丹作品中的烏戈利諾主題

宏大敘事的政治寓言

從傑羅姆到梅索尼埃的繪畫

醜聞,鬥爭與詭計——沙龍和避難者

奧諾雷·杜米埃

光和影——藝術中的母親形象

杜米埃的土紅色半身像——政治化的外貌

巴比鬆畫派

外省風霏巴黎

古斯塔夫·庫貝爾

旁觀者的視角

普維·德·夏凡納和莫羅

早期德加

早期馬奈

為現代主義辯護——埃米爾·左拉,藝術評論

經典的女神和她的現代姐妹

巴吉爾和早期雷諾阿

畫傢朋友——雷諾阿與巴吉爾肖像

早期莫奈

夏日野餐

第二帝國貴婦像

另一種接近公眾的方式——印象派的第一組展覽

亨利·方廷·拉圖爾

海景和海岸風光

東方主義

“……我們都是東方通”(維剋多·雨果,1829)——東方潮流和東方研究

裝飾藝術和曆史主義

建築模型

國際藝術和工藝品

頂層

頂層1

頂層2

英羅·內拉通藏品

曆史畫與現代性

夏爾·波德萊爾——現代性的發現者

詹姆斯·阿伯特·麥剋尼爾·韋斯特

貝斯·莫裏斯特以及瑪麗·卡薩特

關於女性畫傢以及一些奇聞——在巴黎的女性畫傢

古斯塔夫·卡耶波特

埃德加·德加

波西米亞式的生活——咖啡館成為藝術傢們會麵的場所

德加的雕塑

愛德華·馬奈

印象派三聯展

卡米爾·畢沙羅

阿爾弗雷德·西斯萊

奧古斯特·雷諾阿

新階段

剋勞德·莫奈

水,風,還有日光

火車站——19世紀的大教堂

目力可及的邊緣——莫奈和霍德勒的山脈風景畫

原創性的喪失

文森特·凡·高

走嚮盛名的漫長路途

從自然主義到錶現主義

隱居處——追尋藝術傢的介入風格

保羅·塞尚

塞尚的“沐浴者”係列——自然在繪畫中的“現實化”

展覽小間的彩色圖畫

德加的蠟筆畫

“日本傢庭”——日本風格來到巴黎

莫奈和雷諾阿的晚期作品

歐迪隆·雷東

世紀——時代沉輪中的享樂

蓋什藏品

亨利·盧梭

……

中層

中層1

中層2

附錄

精彩書摘

米勒剛好在1857年沙龍前及時完成瞭《拾穗者》這部作品。在這幅畫中,畫傢繪製瞭非比尋常的農民生活圖畫。他畫的那些女人是社會中最貧窮的人。她們正從田中收集收割後剩下的麥蟪麥穗。同時,在最明亮的地平綫上,豐足的收成在地主鷹一樣警覺的眼神監督下,正被馬車運走。他坐在馬背上,從遠處監視著這群婦女。地平綫位於整幅畫較高的地方。三個婦女被緊密安排在一起,幾乎占據瞭畫麵的最前端。她們的體型反映瞭她們在專注於單調工作時的端莊。嚮右邊彎下腰去的婦女,她們的姿勢隻能從她們左臂彎麯角度的變化來識彆,與彎腰紮捆的女人形成瞭平衡。

這種反映在她們姿勢裏的,與大地的統一性,同樣在她們衣服靜默的色澤中顯現齣來。這幅畫強烈的、黑瞎的色調隻有被天上的粉紅色稍稍緩解。米勒紀念碑式的農民形象讓這種風格進入巴比鬆畫派的風景畫風格。他的繪畫是對勞纍至極的勞動力以及農村生活的強而有力的刻畫。他以一種莊嚴的格調,不用求助於不加修飾的現實主義來做到這點。充斥著棕色和灰色陰影的畫麵,氛圍是悲傷的。由於米勒畫像的紀念碑狀,他的這些形象從風景中跳脫齣來,再也無法被周遭消融。

……

前言/序言

用戶評價

這本《藝術與建築:奧賽博物館》的陳列方式簡直是一場視覺盛宴,尤其是對那些熱衷於探究19世紀下半葉到20世紀初的藝術思潮的讀者來說,簡直是挖到瞭寶藏。它並非僅僅羅列作品清單,而是深入挖掘瞭印象派、後印象派以及象徵主義等流派如何在特定的建築空間中呼吸和演變。書中對光綫、色彩的細膩捕捉,那種仿佛能穿透紙張直接感受到莫奈畫作中塞納河畔波光粼的工作室氛圍,是讓人身心沉醉的。我尤其欣賞它對於館藏建築本身——這座昔日火車站的改造過程的詳盡描述。那種將工業遺跡轉化為藝術殿堂的匠心獨運,在文字中展現得淋灕盡緻,讓人在欣賞畫作的同時,也不禁對建築師的鬼斧神工肅然起敬。每一章節的過渡都非常自然,仿佛引導著讀者進行一次精心編排的導覽,從宏大的曆史背景切入,再聚焦於某位大師的一筆一劃,這種層次感極佳,讓人在閱讀過程中始終保持著高度的參與感和探索欲,絕非枯燥的學術堆砌。

評分我必須得說,這本書的排版和設計簡直可以用“典雅”來形容,拿在手上都覺得是一種享受。它的字體選擇和留白處理,都透露齣一種對藝術的敬畏。雖然主題是聚焦於特定博物館的館藏,但它巧妙地將敘事從純粹的藝術史拉伸到瞭社會變遷的層麵。書中對於當時巴黎的社會風貌、資産階級的崛起如何影響瞭藝術贊助和題材選擇的分析,尤其發人深省。那些曾經被學院派排斥的前衛思想,是如何在奧賽這個“新傢”中找到安放之所的,書中描繪得入木三分。我特彆喜歡其中穿插的一些曆史文獻片段和舊照片,它們如同時間膠囊,瞬間將我帶迴瞭那個充滿變革與激情的年代。這種融閤瞭曆史學、社會學和藝術批評的綜閤視角,讓原本可能略顯沉悶的“博物館導覽”變得立體而鮮活,完全超越瞭我對一本介紹性畫冊的預期。

評分作為一名業餘的建築愛好者,這本書最讓我驚喜的,是它對“容器與內容”關係的探討。奧賽博物館本身就是一個藝術品,它見證瞭從蒸汽時代到數字時代的過渡,這種建築的“時間性”被作者賦予瞭極高的關注度。書中對如何利用原有的拱頂、中庭結構來優化光綫導入,從而更好地服務於畫作的展示,進行瞭詳細的圖解和闡述。這種將空間敘事融入時間敘事的寫法,非常具有啓發性。它讓我意識到,我們欣賞的不僅僅是畫布上的圖案,更是畫布與它所處的環境之間所産生的復雜對話。每一次閱讀,我似乎都能聽到腳下大理石地麵傳來的曆史迴聲,以及那些被精心定位的雕塑在特定光綫下投下的、帶著曆史重量的陰影,細節之處見真章。

評分這本書的行文風格,有一種老派的、沉穩的學者風範,但又絕不故作高深,反而有一種娓娓道來的親切感。它成功地搭建瞭一座從19世紀末的巴黎喧囂到如今寜靜的藝術殿堂之間的橋梁。我個人尤其欣賞它對那些“被遺忘的”藝術傢和中間流派的公正評價,沒有將敘事完全鎖定在幾個耳熟能詳的名字上。書中對材料選擇,比如某些雕塑的青銅氧化程度如何反映瞭時間的侵蝕,都有著近乎詩意的描述。它不隻是告訴讀者“這是什麼”,更重要的是解釋瞭“為什麼是這樣”,以及“這對於當時的藝術發展意味著什麼”。讀完之後,我感覺自己對藝術史的脈絡有瞭更清晰的認知,特彆是對那種由技術進步、社會思潮和個人天纔共同催生的藝術爆炸期的理解,這本書功不可沒。

評分坦白講,我原本以為這會是一本中規中矩的旅遊紀念品讀物,但事實證明我大錯特錯。這本書的深度遠遠超齣瞭我對“奧賽”這個標簽的固有印象。它對某些標誌性作品的解讀,簡直是顛覆性的。比如,它如何從結構主義的角度解構瞭梵高的自畫像中的筆觸力度與內在心理的關聯,而不是簡單地贊美色彩的絢爛。文字的節奏把握得非常好,時而如高山流水般流暢抒情,時而又像一把鋒利的手術刀,精準地剖析藝術背後的權力結構和審美範式轉移。讀完後,我感覺自己對“現代性”的理解都得到瞭一次深層次的矯正。這本書迫使我重新審視那些我以為已經看透的作品,其學術嚴謹性與可讀性達到瞭一個令人驚嘆的平衡點,完全值得我多次翻閱和思考。

評分這本書印製的十分精美,介紹的也很詳細,不是那種旅遊推廣的介紹,而是對每件藝術品的介紹。

評分德加的蠟筆畫

評分……

評分中層

評分夏爾·波德萊爾——現代性的發現者

評分奧賽博物館和盧浮宮一樣是巴黎塞納河畔最重要的藝術博物館,非常值得一看。三層空間裏展現的是19世紀以及20世紀初的法國藝術作品,包括世界上最重要的印象派作品。《藝術與建築:奧賽博物館》嚮讀者介紹瞭內容豐富多彩的繪畫、雕塑、傢具、素描以及攝影收藏。提供瞭大量具體的背景信息,眾多的彩色插圖,詳盡的作品分析以及清晰的博物館布局設計,《藝術與建築:奧賽博物館》可作為參觀奧賽博物館時的指南。

評分剋勞德·莫奈

評分巴比鬆畫派

評分埃德加·德加

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![費頓·焦點藝術傢:弗朗西斯·培根 [Phaidon Focus: Francis Bacon] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11435046/rBEhVVNWMnQIAAAAAAGLCxt8CSYAAMbswAp2kQAAYsj255.jpg)

![明清傢具研究選集4:明清蘇式傢具 [Suzhou-Styled Furniture of the Ming and Qing Dynasties] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11722551/55a5d285N14b6bbe5.jpg)