具体描述

内容简介

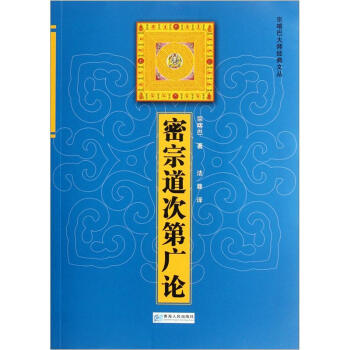

《密宗道次第广论》为格鲁派创始人宗喀巴的代表性著作之一,内容详论藏传佛教的修持法门,对于藏传佛教的四部教法(事部、行部、瑜伽部、无上瑜伽部)的修行次第、仪轨、方法、法器使用等等均有详细的论述。目录

甲一 明唯佛教是求解脱之道甲二 明入佛教次第不同诸门分二

乙一 总分诸乘分四

丙一 如何分别

丙二 依何分别

丙三 乘体不同分二

丁一 小乘建立

丁二 大乘建立

丙四 显示一切皆是成佛支分

乙二 别辨大乘分二

丙一 总分二种大乘分三

丁一 分数类

丁二 释名义

丁三 明所以分二

戊一 叙他疑窦

戊二 答释彼疑分二

己一 破他计执

己二 安立善说分二

庚一 正明分别二乘之理分三

辛一 明正义

辛二 出教证分二

壬一 无上瑜伽教中所说分二

癸一 续中所说

癸二 释论所说分二

子一 智足论中所说

子二 余师论中所说

壬二 下三续部教中所说

辛三 断诤论

庚二 明道有别果无胜劣分二

辛一 解释正义

辛二 释道差别分二

壬一 自宗所说之差别

壬二 余师所说之差别分二

癸一 《律生释》中所说

癸二 《三理炬》中所说一

丙二 别说入金刚乘差别分三

丁一 明趣入密咒之异门

丁二 明安立异门之差别分二

戊一 问

戊二 答分二

己一 明余倒说

己二 出自正答

丁三 明具彼差别之诸道分二

戊一 二种大乘共道次第

戊二 金刚乘不共道次第分三

己一 事行部道次第分二

庚一 观察二部有无自起及入智尊分二

辛一 标列诸师所许

辛二 释其应理之宗

庚二 别释事行部道次第分二

辛一 解释摄道总颂

辛二 正释道之次第分二

壬一 事部道次第分四

癸一 为成修道之器而行灌项

癸二 成器已净律仪及三昧耶

癸三 住三昧耶先应如何承事分二

子一 须承事之理

子二 承事之次第分二

丑一 有念诵静虑分三

寅一 四支念诵静虑之前行分四

……

用户评价

这本《密宗道次第广论》简直是心灵的指南针,尤其是对于像我这样,在红尘中摸爬滚打,总觉得缺少一个定心锚的人来说。我记得第一次翻开它时,就被那种深邃的智慧所吸引,它不像市面上那些泛泛而谈的心灵鸡汤,而是像一位饱经沧桑的智者,带着你一步步走入一个既古老又充满生命力的世界。书中对“次第”的阐述,简直是庖丁解牛般精妙,它清晰地描绘出修行者从基础到高阶的每一步心路历程和实际操作方法,没有丝毫含糊其辞。我特别欣赏它对“心性”的洞察,那种直指人心的力量,让你不得不停下来,审视自己日常的念头和行为。它不是让你盲目地相信什么,而是提供了一套严谨的逻辑和实践路径,让你自己去验证、去感受。读完第一部分,我感觉自己对“什么是真正的解脱”这个问题有了更清晰的轮廓,不再是空中楼阁般的想象,而是触手可及的真实目标。那种踏实感,在浮躁的现代社会中,实在难得可贵。它更像是一本需要反复研读的工具书,每一次重读都有新的领悟,每一次实践都能带来微小的,但却是质的飞跃。

评分我必须承认,这本书的厚重感和内容的广博,初看时可能会让人有些敬畏,甚至觉得有些难以消化。但正是这种“大部头”的气质,彰显了作者穷尽毕生心血的诚意。它绝对不是那种读完一遍就束之高阁的消遣读物,更像是一部需要陪伴你走过人生不同阶段的“生命伴侣”。我最欣赏它在阐述复杂法门时,所展现出的那种极度严谨的学术态度,每一个概念的界定,每一个术语的运用,都力求精准无误。对我这样一个略懂一些佛学皮毛的人来说,它提供了一个真正系统化的框架,让我可以将以往零散的知识点串联起来,形成一个完整的知识体系。尤其是在关于“业力转化”的论述部分,结合了大量的教证和理证,逻辑链条严密到无可挑剔,让人心悦诚服。它迫使你超越表面的文字游戏,去探究其背后的深层含义。读这本书的过程,与其说是阅读,不如说是一场与自身局限性的深度对话,你得拿出百分之二百的专注力,才能跟上作者的思绪,这对于提升个人的专注度和逻辑思维能力,都有着意想不到的裨益。

评分说实话,这本书的价值远超出了“宗教书籍”的范畴,它更像是一部探讨人类存在意义和心智潜能的综合性著作。它对“次第”的强调,让我深刻理解了“积累”和“质变”之间的辩证关系。修行不是一蹴而就的魔法,而是一个需要长期、系统、精进投入的过程,就像建造一座宏伟的大教堂,每一块砖石都必须精准到位,缺一不可。我特别欣赏它在处理修行中的“矛盾”和“疑惑”时的平衡术,它既肯定了理论的终极高度,又充分体谅了凡夫在修行路上的挣扎与局限。它既是鼓舞人心的,又是脚踏实地的。它教会我,真正的勇气不是无畏,而是带着清晰的认知,去面对生命中必然出现的困境。这本书的阅读体验是渐进式的,它不会给你即刻的满足感,而是给你持续成长的动力。读完它,我感觉自己的人生目标被重新校准了,不再是追逐那些转瞬即逝的虚妄,而是致力于构建一个更坚固、更光明、更具深度的内在世界。

评分这本书带给我的震撼,首先在于其无与伦比的“实践导向性”。很多宗教典籍读起来总感觉空灵飘渺,让人不知从何下手,但《密宗道次第广论》却将高深的理论,落地到了每一个具体修持的细节中。作者仿佛是位经验丰富的登山教练,不仅告诉你山顶的风景有多壮美,更细致地标明了每一步的落脚点、抓手在哪里,甚至连天气变化和体力分配都考虑进去了。我个人对书中关于“基础心法”的阐述尤为受用,它不是要求你立刻放弃一切,而是教你如何在日常生活的柴米油盐中,将清净心植入其中。例如,它对“发心”的层次划分和渐进要求,让我重新审视了自己过去修行的动机是否纯正,以及如何让每一个微小的善念都具有宏大的力量。这种由内而外的修正,远比外在形式上的模仿要深刻得多。读完后,我发现自己看待周遭环境的态度都发生了微妙的转变,不再是简单地抱怨和抗拒,而是开始将其视为锤炼自身心性的道场。这种内在力量的觉醒,是任何世俗成功都无法比拟的财富。

评分这本书的文字风格,如同一股清冽的山泉,虽然源头深远,但流淌出来时却洗涤人心,不带丝毫矫饰。它没有故作高深的晦涩难懂,也没有刻意迎合大众的浅薄,而是保持了一种文人特有的内敛和学者的严谨。我尤其喜欢它在引述古德开示时所展现出的谦逊和尊重,没有将前人的智慧视为自己的私藏,而是以一种传承者的姿态,恭敬地呈现出来。这种对传统的敬畏感,让阅读体验充满了庄重感。它似乎有一种魔力,能让我在阅读时自动屏蔽外界的喧嚣,仿佛置身于一个宁静的书房,与智者进行一对一的深度交流。书中对于心识活动细致入微的描述,简直是古代心理学的巅峰之作,它精确地捕捉到了我们意识流动的微妙轨迹,让我们得以窥见自己心念的“生产过程”。这本书的价值,不在于让你“知道”了多少知识,而在于它提供了一面镜子,让你清晰地“看见”了自己。

评分喜欢喜欢,装订不错。

评分期待很久的一本书,往返折腾了三次,书籍依旧是有毛边,作为京东的老客户,第一次在京东晒单,虽然之前也出现过书籍的质量问题,但都无妨,自己整理下也就可以看了,但对京东近段时间的书籍包装及书籍质量把关严重失望,近期不会再在京东购书了。很感谢送货的业务员师傅,这么冷的天,不厌其烦的帮我一次次的取回送来书籍,京东惟一好的就是这些业务员了。

评分不知是什么时候开始喜欢文学的,也不知是什么时候迷上了读小说,反正就是对文学,对作家情有独钟,范文之心得体会:个人读书心得体会。现与大家分享、交流一下我个人的读书经历。

评分书还是不错的书还是不错的

评分子二 余师论中所说

评分诺那活佛答:简单解释,就是皈依喇嘛、皈依佛、皈依法、皈依僧,皈依四宝之意。

评分民族出版社, 密宗道次第廣論蒙古文版。

评分由于采用「中观应成派」的观点,所以宗喀巴便否定了密续部的旧体系,并且建立了自己的新体系。关于这些,在「导读」中已有所说明。其中关于「如来藏」一节,尤为新旧两派分岐最大之处,读者于此须加注意。

评分我嗔怪父母不该拖延病情,赶紧找车送父亲到医院,到了医院才发现,住院没我想像的那么容易,从市医院到长城医院再到酒钢医院,竟然都是满员,尤其是呼吸内科,病人都在排队等住院!最终还是在酒钢医院内三大病房等了个加床,一间病房,六张床位,挤得满满当当(气候大幅反常导致老年人呼吸疾病增多)。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有