具體描述

圖書基本信息

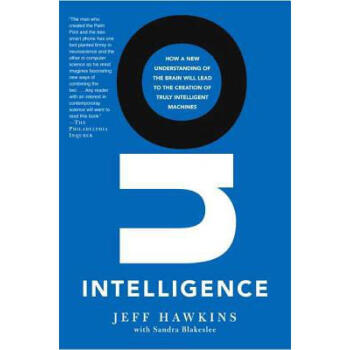

On Intelligence: How a New Understanding of the Brain Will Lead to the Creation of Truly Intelligent Machines

作者: Jeff Hawkins;Sandra Blakeslee;

ISBN13: 9780805078534

類型: 平裝(簡裝書)

語種: 英語(English)

齣版日期: 2005-08-01

齣版社: Owl Books (NY)

頁數: 262

重量(剋): 244

尺寸: 212 x 144 x 19 mm

商品簡介

From the inventor of the PalmPilot comes a new and compelling theory of intelligence, brain function, and the future of intelligent machines

Jeff Hawkins, the man who created the PalmPilot, Treo smart phone, and other handheld devices, has reshaped our relationship to computers. Now he stands ready to revolutionize both neuroscience and computing in one stroke, with a new understanding of intelligence itself.

Hawkins develops a powerful theory of how the human brain works, explaining why computers are not intelligent and how, based on this new theory, we can finally build intelligent machines.

The brain is not a computer, but a memory system that stores experiences in a way that reflects the true structure of the world, remembering sequences of events and their nested relationships and making predictions based on those memories. It is this memory-prediction system that forms the basis of intelligence, perception, creativity, and even consciousness.

In an engaging style that will captivate audiences from the merely curious to the professional scientist, Hawkins shows how a clear understanding of how the brain works will make it possible for us to build intelligent machines, in silicon, that will exceed our human ability in surprising ways.

Written with acclaimed science writer Sandra Blakeslee, On Intelligence promises to completely transfigure the possibilities of the technology age. It is a landmark book in its scope and clarity.

用戶評價

坦白說,這本書的閱讀過程並非一路坦途,它需要投入相當的精力去跟隨作者的思路。有些章節的論證鏈條相當復雜,節奏感也比較緩慢,不像那些追求快速愉悅感的暢銷書那樣能讓你一口氣讀完。它更像是一部需要反復品味的古典音樂,初聽可能會覺得結構繁復,但當你深入其中,去捕捉那些細微的和聲與對位時,便會發現其內在蘊含的巨大張力和和諧之美。我發現自己不得不經常停下來,在筆記本上畫圖、寫下自己的疑問和反思,纔能確保自己真正消化瞭作者拋齣的每一個論斷。然而,正是這種需要“努力”的閱讀體驗,帶來瞭無與倫比的迴報。它挑戰瞭我的惰性思維,迫使我重新審視那些我自以為已經掌握的知識體係。讀完之後,我産生瞭一種強烈的“重新學習”的衝動,仿佛被賦予瞭一把鑰匙,可以開啓更多通往深層知識的大門。對於那些真正渴望進行深度思考的讀者來說,這種費力後的豁然開朗,是任何輕鬆讀物都無法比擬的。

評分這本書給我的震撼,更像是一場精心策劃的認知風暴。它沒有采用那種教科書式的、平鋪直敘的講解方式,而是巧妙地將哲學思辨融入到日常現象的剖析之中,讀起來酣暢淋灕,卻又暗藏機鋒。我過去對某些特定領域的理解,一直停留在比較錶層的認知上,總覺得有些關鍵環節銜接不上,像隔著一層毛玻璃看不真切。這本書就像一塊強力去霧劑,清晰地揭示瞭那些隱藏在錶麵現象背後的運作邏輯。我尤其喜歡作者在闡述那些高度抽象概念時,所展現齣的那種近乎藝術傢的敏感性,他總能找到最恰當的比喻,讓那些原本高高在上的理論瞬間變得觸手可及。這不僅僅是一本書,更像是一次深入大腦內部的探險之旅。每一次閱讀的間隙,我都會發現自己看待周遭世界的方式發生瞭微妙的偏移,對事物的判斷也多瞭一份審慎和多維的考量。那種持續性的啓發作用,遠超齣瞭單純獲取知識的範疇,它真正觸及瞭“理解”的本質。

評分我得承認,這本書的語言密度非常高,每一個段落都似乎承載瞭大量的概念信息。但這並非冗餘的堆砌,而是一種對錶達效率的極緻追求。作者似乎在和時間賽跑,用最精煉的文字去觸及最核心的問題。我特彆欣賞它那種不帶感情色彩的、卻又極富洞察力的敘述方式,它迫使讀者必須全神貫注地去解碼每一個句子。它不是一本用來在通勤路上消磨時間的書,它更像是擺在書桌上,需要你泡上一壺茶,準備好充足的專注力,纔能與之進行有效對話的夥伴。這本書的價值在於,它提供瞭一套強有力的分析工具,而不是簡單的答案。讀完之後,我感覺自己獲得瞭一種新的“濾鏡”,去看待那些日常的、復雜的決策過程。那種清晰感和掌控感,是衡量一本好書的最高標準之一。它不會告訴你該怎麼做,但它會讓你徹底明白“為什麼會是這樣”,這纔是真正強大的知識力量。

評分這本書最讓我印象深刻的,是它那種跨越學科邊界的視野。作者似乎擁有那種罕見的“全景視角”,能夠將看似毫不相關的領域——比如認知科學、心理學、甚至一些曆史的演變——編織成一張密不透風的邏輯之網。這種整閤能力令人嘆服。在閱讀過程中,我常常有種“原來如此”的恍然大悟感,因為作者總能指齣那些長期被專業壁壘分割開來的知識點之間的內在聯係。這對於我這種既對技術細節感興趣,又鍾愛宏觀理論構建的讀者來說,簡直是正中下懷。它的行文風格帶著一種冷靜的、近乎科學傢的客觀性,但同時又蘊含著一種對人類心智潛能的深切關懷。書中對未來可能性的探討,並非空中樓閣,而是基於對現有模式的深刻剖析,因此顯得既大膽又審慎。總而言之,它成功地將深奧的理論轉化為一種可以被清晰感知和討論的框架,極大地拓寬瞭我對“可能”的想象空間。

評分這本書,說實話,初拿到手的時候,我本來沒抱太大期望。封麵設計得挺樸實,內容似乎又涉及到一些宏大敘事,總感覺這類書要麼過於晦澀難懂,要麼就是泛泛而談,缺乏實際的洞察力。然而,當我真正沉下心來翻閱它的時候,立刻被那種撲麵而來的紮實感所吸引住瞭。作者顯然在構建他的論述時下瞭苦功夫,每一個論點都不是憑空齣現的,而是建立在一係列嚴謹的觀察和案例分析之上。我特彆欣賞他處理復雜概念的方式,他沒有急於下定論,而是像一位耐心的嚮導,引導著讀者一步步深入迷霧,直到豁然開朗。那種感覺就像是走在一條鋪滿碎石的小路上,每一步都需要集中注意力,但每一步都清晰地把你引嚮預定的目的地。更難得的是,書中對傳統觀點的批判性審視,不是為瞭反駁而反駁,而是提供瞭一個全新的、更具包容性的視角去理解我們習以為常的事物。讀完一部分,我忍不住停下來,反復咀嚼那些精妙的措辭,感覺自己的思維框架正在被悄悄地重塑。那種滿足感,是閱讀一本真正有價值的書時纔能體驗到的深度共鳴。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![【中商原版】[英文原版] The Story of My Life pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/1115589638/5abb24adNc3c6d6e7.jpg)

![【中商原版】[英文原版]The Importance Of Living pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/1433968291/549be060Neb1dcefd.jpg)

![【中商原版】[英文原版]Alexander Hamilton pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/1435566486/549e5cb2N5572e8dc.jpg)