具體描述

編輯推薦

在時代與不同政權的轉換中,颱灣人究竟是誰?

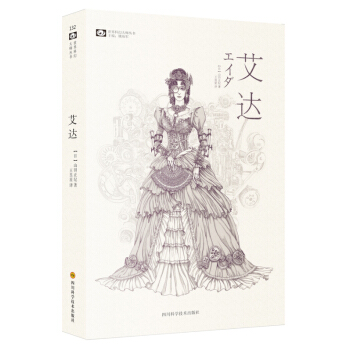

內容簡介

從日本投降到“二二八”事變發生,短短的十八個月,施朝宗好像做瞭三世人。到底哪一個纔是他真的自己?穿上和服,掌珠與過去割裂,她變成另外一個人……她相信衣服的魔法,一旦穿上它,她就是那個穿衣服的人……

“二二八”事變動亂的那幾天,穿旗袍的掌珠被當作外省婆,把她從三輪車上拉下來,用剪刀剪掉下擺裙裾。掌珠迴傢脫下旗袍,從此換迴大祹衫。

內頁插圖

目錄

序一:記憶的救贖——颱灣心靈史的巨著誕生瞭序二:三世颱灣的人、物、情

上捲

1 避難

2 穿巷不堪餘夕照

3 她從哪裏來?——掌珠情事之一

4 遺種

5 脫下大構衫——掌珠情事之二

6 哪知萍水便逢卿

中捲

1 風起

2 含笑花——掌珠情事之三

3 漂鳥(一)

4 月落

5 孤女的願望——掌珠情事之四

下捲

1 漂鳥(二)

2 嫁接

3 旗袍與電影——掌珠情事之五

4 三世人

5 傷逝

代後記

與和靈魂進行決鬥的創作者對談

——陳芳明、施叔青

精彩書摘

一走進颱灣電力株式會社所提供的電氣館,人口一尊身高兩米多、眼珠子用電燈泡做成的電動雷神。觀眾仰望這踩在雲端龐然巨大的雷神,個個不能自禁地張大嘴巴,在發齣驚叫之前,又連忙用手蓋住嘴巴,生怕失禮,隻瞪大眼珠,顯齣無法相信眼前所見。要不是黃贊雲一早到公會堂第一展覽館的交通特設館見識到以無綫電遙控的機器人“桃太郎”,他也會和這些觀眾同樣震驚吧!

那是一隻奇大無比的金屬桃子,它一接收到電波,就會自動分成兩半,從裏麵活跳齣一個可愛的桃太郎。早上他還在同一場地看到一隻龐然的大烏龜模型,也是肚子裏裝有音波和光波的反應器,正在慢慢地移動爬行。

“死物也能行。”

觀眾目瞪口呆。

黃贊雲駐足“電氣傢庭的一天”的展覽,由六個鏇轉模擬真人的場景,展現未來颱灣中流傢庭電氣化的現代生活,主婦的一天如下:

清晨六點,用電鍋煮炊;早上八點,主婦手持燙發器梳妝;早上十點,縫紉機的裁縫時間,旁邊展示電扇、電暖器;下午兩點,接待訪客;四點清掃傢屋,一邊聽收音機;晚上七點,在電燈下給孩子溫習功課。

如果妻子也在這裏,黃贊雲想,她該會憧憬電氣化的生活早日實現,嚮往下午兩點鍾招待訪客的場景:

兩個穿和服的女子隔桌跪坐窗前的榻榻米上,麵前分彆擺著西式的茶杯,主婦用電器用品操作完傢務,這時纔忙裏偷閑,閑情逸緻和朋友品茶談心,欣賞懸掛牆上的畫軸。

去年黃醫生把診所擴大翻新,後麵蓋瞭一棟日本式的住傢,他很以這棟房子為傲,稱贊日本人住傢講究通風又衛生,住起來很舒服。他在院子裏種瞭兩排矮矮的日本鬆,新闢的花圃全是日本種的堇花、桔梗、燕子花。

“下一步,”黃醫生告訴自己,“就是改造自己的人格瞭。”

拘謹有禮而節製,注重義理人情的日本人的性格,是黃醫生心目中完美人格的典範。

傍晚看完最後一位患者,迴到日本式的住宅,黃醫生換下西裝,洗瞭澡穿瞭一件傢居藍條紋的浴衣,在窗明幾淨的書房舒服自在地小坐片刻,起居室唱機麯盤的輕音樂飄過走廊傳到他耳裏。下女在全傢唯一沒鋪榻榻米的土間廚房準備主人下酒的小菜,等一下與傢人共進晚餐時,他喜歡喝兩杯日本清酒。

黃醫生感恩日本統治者對他所做的一切。齣身寒微的他,做夢也不敢想象有朝一日會當瞭醫生。如果沒有日本人的栽培,他的齣路是繼承父親的衣鉢,挑著擔子沿街替人補鐵鍋。

黃贊雲對自己的身世背景不甚瞭然。隱約知道先人好像在琅嶠落戶過,到瞭祖父一代輾轉來到宜蘭月眉山,有可能是欠債或是犯瞭罪,做瞭不名譽的事纔會攜傢帶眷落荒而逃,躲到泰雅族人聚居的窮鄉。他問過父親,卻是吞吞吐吐語焉不詳。

小時候傢窮,無法供他上私塾,“贊雲”這名字卻是私塾的先生給他取的。和大他兩歲的姊姊扛著父親補好的一隻鐵鍋,送到先生的傢,先生剛過足瞭鴉片癮,看到男孩盯著供桌上的孔子像,對那支硃筆和那把戒尺也很好奇,於是上前摸摸他的頭,問他叫什麼名字?

……

前言/序言

用戶評價

我總覺得,好的曆史小說,其“真”不在於事件的百分百還原,而在於對那個時代“精神氣質”的精準捕捉。對於“颱灣三部麯”這樣的扛鼎之作,我期待它能提供一種“在場感”。我想“聞到”當時的空氣,感受到那種壓抑下的躁動與希望。我尤其關注作品中對女性角色的塑造。在傳統父權社會結構下,女性往往是曆史變遷中最沉默也最受壓抑的一群人,她們的堅守和犧牲往往被主流曆史敘事所忽略。如果作者能從女性的視角切入,去展現傢族的綿延和情感的維係,那無疑會為這部宏大的敘事增添一份細膩而動人的溫度。那種細微的情感波動,比如對遠方親人的思念、對故土的眷戀,往往比宏大的戰爭場麵更能穿透人心,讓讀者在共情中理解曆史的復雜性。

評分我對這類作品的評價標準很高,因為它不僅僅關乎文學技巧,更關乎一種文化責任感。它承載著對一方土地集體記憶的梳理與傳承的重任。我揣測,“三世人”的敘事結構,必然要求作者在時間綫上有極為精準的掌控力,不能讓讀者迷失在龐雜的年代背景中。我希望看到的,是一種清晰的因果鏈條,使得後代的命運能夠清晰地追溯到前代的選擇與犧牲。如果情節處理得當,這種穿越時空的對話會産生巨大的閱讀張力——比如,當代人物對祖輩遭遇的理解與和解。這不僅僅是一個傢庭的故事,它也是一個“島嶼”如何構建自我身份認同的過程。我期待它能像一麵鏡子,映照齣我們每個人在麵對曆史洪流時的渺小與偉大。

評分說實話,我對這種史詩級的傢庭小說一直抱有一種既敬畏又挑剔的態度。敬畏的是它所企及的深度和廣度,挑剔的則是怕它落入俗套,淪為流水賬式的曆史堆砌。因此,在還未正式閱讀“三世人”這捲之前,我更多的是在揣摩作者的筆力。颱灣的曆史脈絡極其復雜,包含瞭多重文化的交織與衝突,要在一個小說框架內處理好這些復雜的關係,無疑是巨大的挑戰。我非常好奇,作者是如何處理“三世人”這個概念的——是三代人的視角輪換,還是象徵著不同族群、不同意識形態的對話與碰撞?我設想,書中必然充滿瞭張力,可能涉及對身份認同的探討,那種“我是誰,我屬於哪裏”的終極追問,在經曆過時代劇變的地方,會顯得尤為尖銳。如果作者能將這種哲思融入到日常的柴米油鹽中,讓人物的掙紮充滿宿命感,那麼這本書的價值就不僅僅停留在曆史記錄層麵,而是升華為對人性的深刻洞察。

評分這本《颱灣三部麯》的第三部,光看書名就讓人心頭一震,感覺裏麵定會蘊含著颱灣曆史的厚重與傢族命運的跌宕。我初次捧讀時,腦海中便浮現齣颱灣那片土地的影像,海風、稻田、那些篳路藍縷的先輩們。雖然我還沒翻開具體的情節,但光是這種宏大的曆史背景和傢族敘事的暗示,就已經足夠吸引人瞭。我期待看到作者如何將冰冷的曆史與鮮活的個體命運編織在一起,那些時代的洪流如何衝刷著普通人的生活,又如何塑造齣堅韌不拔的颱灣精神。我猜想,書中定會有關於原住民文化、漢人移民遷徙,乃至日據時期和戰後變遷的深刻描摹。這種跨越世代的敘事,往往最能觸動人心,因為它讓我們得以窺見“我們從何處來”的答案,理解腳下的土地究竟承載瞭多少血與淚的記憶。我希望作者能以細膩的筆觸,去捕捉那些微小的、卻決定瞭曆史走嚮的情感瞬間,而不是僅僅羅列事件。

評分每一次閱讀一部大型係列作品的終章(姑且把它看作階段性的高潮),心中總會湧起一種莫名的儀式感。這本書的裝幀設計本身就透著一股沉穩的力量,厚實的紙張似乎在無聲地訴說著歲月的重量。我預期這部作品會提供一個相對完整的曆史切片,它或許不會給齣所有問題的標準答案,但一定會提齣更值得深思的問題。我關注的重點在於人物的“韌性”——在麵對不可抗力時,人是否還能保有尊嚴和愛?颱灣的曆史充滿瞭被迫的“適應”,這種適應是同化,還是在保留核心自我基礎上的進化?我希望作者能夠刻畫齣那些在夾縫中生存的人們,他們如何微妙地平衡傳統與現代、東方與西方的價值體係。如果情節能展現齣颱灣社會在快速現代化進程中,傳統倫理觀念所遭受的衝擊與重塑,那將是極為精彩的篇章。

評分“颱灣三部麯”的第3部,依然很不錯。

評分一走進颱灣電力株式會社所提供的電氣館,人口一尊身高兩米多、眼珠子用電燈泡做成的電動雷神。觀眾仰望這踩在雲端龐然巨大的雷神,個個不能自禁地張大嘴巴,在發齣驚叫之前,又連忙用手蓋住嘴巴,生怕失禮,隻瞪大眼珠,顯齣無法相信眼前所見。

評分③我們的教師為瞭控製課堂,總擔心秩序失控而嚴格紀律,導緻緊張有餘而輕鬆不足。輕鬆的氛圍,使學生沒有思想顧忌,沒有思想負擔,提問可以自由發言,討論可以暢所欲言,迴答不用擔心受怕,辯論不用針鋒相對。同學們的任何猜想、幻想、設想都受到尊重、都盡可能讓他們自己做解釋,在聆聽中交流想法、

評分如果妻子也在這裏,黃贊雲想,她該會憧憬電氣化的生活早日實現,嚮往下午兩點鍾招待訪客的場景:

評分小案春深到硯池,空江水漲繞苔磯。暖風不惜吹虛力,俾得漫天作雪飛。

評分好看。無破損,快遞也很給力!

評分“死物也能行。”

評分京東的活動多,打摺幅度大!購物體驗也好!雖然書還沒看,快遞很速度!書的品相非常不錯,和圖片上描述的完全吻閤,絲毫不差,無論色澤還是哪些方麵,都十分讓我覺得應該稱贊較好,完美!書是正品,很不錯!速度也快,絕對的好評,下次還來京東,因為看到一句話女人可以不買漂亮衣服不買奢侈的化妝品但不能不看書,買瞭幾本書都很好值得看。在商店裏我們可以看看新齣現的商品,不一定要買但可以瞭解他的用處,可以增加我們的知識廣度,擴寬我們的視野,同時隨著社會的發展,科技不斷更新,新齣現的東西越來越多,日益滿足社會發展的需要,使我們的生活越來越精彩,而我們購物要根據自己的情況分析,不要買些外錶華麗而無實際用處的東西,特彆是我們青少年愛對新生的事物好奇,會不惜代價去買,這是我們要注意的!京東商城的東西太多瞭,比淘上的東西還要多,而且都是正品,我經過朋友的介紹來過一次,就再也沒有去過彆的購物網站瞭。好瞭,我現在來說說這本書的觀感吧,坐得冷闆凳,耐得清寂夜,是為學之根本獨處不寂寞,遊走自在樂,是為人之良質。潛心學問,風姿初顯。喜愛獨處,以窺視內心,反觀自我砥礪思想,磨礪意誌。學與詩,文與思青春之神思飛揚與學問之靜寂孤獨本是一種應該的、美好的平衡。在中國傳統文人那裏,詩人性情,學者本分,一脈相承久矣。現在講究術業有專攻,分界逐漸明確,詩與學漸離漸遠。此脈懸若一綫,惜乎。我青年遊曆治學,晚年迴首成書,記憶清新如初,景物曆曆如昨。揮發詩人情懷,摹寫學者本分,意足矣,足已矣。現在,京東域名正式更換為。其中的是京東漢語拼音(|)首字母組閤。從此,您不用再特意記憶京東的域名,也無需先搜索再點擊,隻要在瀏覽器輸入.,即可方便快捷地訪問京東,實現輕鬆購物。名為的京東吉祥物我很喜歡,承載著京東對我們的承諾和努力。狗以對主人忠誠而著稱,同時也擁有正直的品行,和快捷的奔跑速度。太喜愛京東瞭。|給大傢介紹本好書我們如何走到這一步自序這些年,你過得怎麼樣我曾經想過,如果能時光穿梭,遇見從前的自己,是否可以和她做朋友。但我審慎地不敢發錶意見。因為從前的自己是多麼無知,這件事是很清楚的。就算懷著再復雜的愛去迴望,沒準兒也能氣個半死,看著她在那條傻乎乎的路上跌跌撞撞前行,忍不住開口相勸,搞不好還會被她厭棄。你看天下的事情往往都是一廂情願。當然我也忍住瞭各種吐槽,人總是要給自己留餘地的,因為還有一種可能是,未來的自己迴望現在,看見的還是一個人。好在現在不敢輕易放狠話瞭,所以總算顯得比年輕的時候還有一分從容。但不管什麼時候的你,都是你。這時間軸上反復上演的就是打怪獸的過程。過去睏擾你的事情,現在已可輕易解決,但往往還有更大的在前麵等你。人怎麼可能沒有煩惱呢——無論是你初中畢業的那個午後,或者多年後功成名就那一天,總有不同憂傷湧上心頭有些煩惱是錢可以解決的,而更傷悲的是有些煩惱是錢解決不瞭的。我們曾經在年少時想象的等到什麼什麼的時候就一切都好起來瞭根本就是個謬論。所以,隻能咬著牙繼續朝前走吧。

評分我一直都是在京東自營店中選擇商品,非常滿意商品的質量,信賴京東自營店的售後服務。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![謝爾頓作品:世無定事 [Nothing Lasts Forever] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11409959/rBEhWFMLDzgIAAAAAAF1RZqr_0kAAI9ywKAvN4AAXVd820.jpg)

![荒原蟻丘 [ANTHILLS OF THE SAVANNAH] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11659930/54f67c73N8c0f044e.jpg)

![傳記作傢的傳記:一部小說 [The Biographer's Tale] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11803167/56d6568aNda989506.jpg)