具体描述

编辑推荐

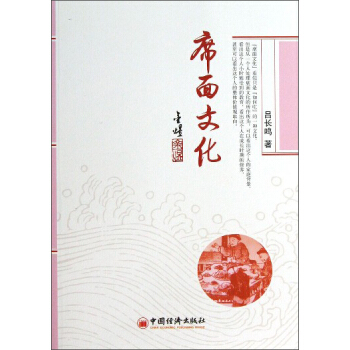

吕长鸣所著的《席面文化》是一本讲“礼儿”的书。中国人很讲“礼”,老北京人也特别讲“礼儿”。按照咱们现代人的理解,“礼”就是礼仪、礼节。自己觉得礼实际是一个人加强自身修养、提高个人素质品位,规范社会交往、建设和谐社会的道德规范。礼并不神秘,礼无处不在:大到一个民族的文化构成,小到一个人的为人处世;大到国家的庆典,小到单位的活动;大到加强和谐社会建设,小到一个家庭的亲情,处处时时都体现了礼的存在。“席面文化”实际上就是老百姓在饭桌之上相关礼节的体现。内容简介

吕长鸣所著的《席面文化》讲述了席面文化的形 成过程,详细而又全面地介绍了邀请、赴宴、就餐和 餐后告辞的礼节和需要注意的细节问题。语言生动幽 默,图文并茂,可以称得上是一本就餐礼仪指南。《 席面文化》中很多知识都有很强的实用性,对于席面 礼仪和文化的普及与推广将会起到很强的指导作用。目录

序第一章 引言

第一节 饮食文化溯源

第二节 饮食文化与席面文化

第二章 席面文化的形成

第一节 从“席面”谈起

“席面”就是“筵席”/“席面”就是餐桌上的菜肴统

称/“席面”就是宴会餐桌上的座位

第二节 筵席与宴席

“筵席”的由来/“筵席”与“宴席”

第三节 席面文化的形成

席面文化的内涵/席面文化的重要性/席面文化与

餐饮习俗/家中日常餐饮中的“席面文化”

第三章 请客与赴邀

第一节 请客与赴邀

第二节 请客礼节

聚会宴请的起始点是“请”/邀请人至少应在宴请

日三天之前发出邀请/喜庆典礼时的请客应庄重/

请客时能落(la)一村,不落一人

第三节 赴邀礼节

请客不到恼死人/不带他人前去赴宴/赴邀时需守

时/礼尚往来,尊重长者/尊重对方的生活习俗/赴

邀时须做好的一些准备

第四章 聚键形式与饭店选择

第一节 宴请聚餐的形式

分餐制与聚餐制/饭店聚会宴请和家庭聚会宴请

第二节 聚餐宴请的特殊形式

工作餐/自助餐/从制聚会

第三节 宴请饭店的选择

文化美味兼顾/确定饭店时,应综合考虑

第五章 席面座位安排

第一节 席面座次安排的重要性和原则

席面座次安排的重要性/确定席面主、次座位的基

本原则

第二节 确定席面座位的主、次位置

“席地而坐”的座次安排/长方桌的座次安排/方

桌(八仙桌)的座次安排/方桌(八仙桌)自身的正

确摆放/圆桌的座次安排/炕桌的座次安排/同一

房间内,多桌席面的安置

第三客人就餐时的座位排位

尊重长者、尊重老师/“不讲礼”的座次礼节/父子

不同席/兄弟之间长幼有序/夫妻同序/男女不

同席

第四节 对席面座位主、次安排的再认识

古时尊客,现代尊己/席面上的座次“尚左”、“尚

右”说

第六章 席面菜肴

第一节 中国菜肴历史悠久

第二节 中国菜肴的特点

中国菜肴品种繁多/中国菜肴选料考究/中国菜肴

制作工艺精细/不时,不食/与菜肴同食的配料讲

究/中国菜肴文化内涵-t-富

第三节 饭店中点菜的注意事项

菜谱与菜单/公务宴请点菜/私人宴请点菜/注意

饭店的特色菜肴/菜肴应组合搭配/点菜要兼顾众

人的口味/菜肴的数量应适量/菜肴的档次/尊重

客人的饮食习俗/菜肴数量必须为双数/勿点需啃

食的菜肴/菜肴中无鱼不成席/席面上必须有汤/

注意养生之道

第四节 家庭宴请菜肴的准备

认真做好菜肴的备菜准备工作/菜肴保持自家风

味/佐餐食物调料家常化/尊重饮食习俗/菜肴适

量/上菜的顺序/其他需注意的问题

第七章 席面餐具与使用

第一节 美食不如美器

中国餐饮餐具多种多样/餐具的颜色/餐具的和谐

搭配/桌布与餐具

第二节 餐具的主要种类

盘寻/碗/碟子/勺/杯子/酒壶/烫酒器/异形餐具/

其他

第三节 餐具的摆放与使用

餐具摆放应一致/餐具必须完整,忌用有残餐具/

布碟的使用/碗的使用/勺子的使用/杯子的使用

第四节 筷子

筷子是中国人餐饮中最主要的餐具/筷子是既简

单又复杂的餐具/席面筷子的使用和忌讳/注意用

筷子时的卫生/筷子架

第八章 餐前待客

第一节 饭店待客

邀请人应提前到现场,亲迎众宾客/与客人相见时

的礼节 /尊重服务人员

第二节 家庭中待客

坐等客人/准备好消闲食品待客/注意家中环境/

安排好孩子

第三节 以茶待客

茶叶种类/宴请应喝红茶/双手递茶,双手接茶/讲

究茶具卫生/主动帮助客人洗茶/茶要浅,酒要满

第九章 席间礼节

第一宴请聚会的开场白

第二节 席间布菜

第三节 席间交谈

食不言与席面交谈的话题/注意聊天时的礼节 /隔

席不说话/餐桌上谈话的主题

第四节 注意就餐时自身形象

坐有坐相/吃有吃相/取菜时应注意的事项/尽量

压低进食时的声音/席间离席/食鱼时不要翻鱼

第五节 讲究进餐时的卫生

餐巾的使用/进餐过程中要讲究卫生/稳妥地处理

不卫生的食物/正确去除口中的残留食物/公众场

合尽量做到不吸烟

第六节 进餐时尊重其他人

尊重主人/感谢主人的款待/保持和谐愉悦的进餐

氛围/主客进餐的速度应基本保持一致/进餐过程

中要注意尊卑长幼有序/照顾两侧的人/尊客之前

不叱狗

第十章 席面饮酒

第一节 酒文化

第二节 酒的种类

第三节 席间敬酒

敬酒有序,主次分明/敬酒时的礼节/饮酒应适量/

劝酒必须适度/喝酒时最好不要谈业务工作

第四节 酒令

第五节 饮料

第十一章 餐后礼节

第一节 就餐结束

餐后水果/就餐后付账/宴会的结束/提倡节约,反

对浪费,吃不了“兜”着走/家庭聚餐应帮助收拾

餐桌/不可当着客人的面扫地/照顾好长者/其他

第二节 送客

第三节 宴请后的问候

参考书目

后记

精彩书摘

第一节 饮食文化渊源 自20世纪70年代末,也就是国家开始实行改革开 放政 策以来,中国人思想上得到了解放,进发出了极大的 积极性; 社会上发生了翻天覆地的变化,人们的物质生活极大 地丰富 起来。“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。”人们 生活水平 提高了,对精神层次的需求也自然而然地提高了。一 时间,社 会上对各种“文化”的需求急剧膨胀。大到国与国之 间的国 际交往,小到老百姓怀里揣着的鸣虫饲养,世间的万 事万物都 被纳入了文化的范畴。随之而来的就是众人对这些“ 文化” 的研究,也在认真地开展起来。中国是一个历史悠久的文明古国,上下五千多年 文字记 载、一脉相承的华夏文明.,使中国成为世界上文化 积淀最为厚 重的国家之一。中国的老百姓自古以来就十分尊重知 识,尊 重有文化的人。几千年来,只要一谈到文化,老百姓 马上肃然 起敬,认为文化就是“阳春白雪”,是高不可攀的; “文化知识” 就是“渊博学问”,老百姓敬而远之。即使到了现代 社会,只 要谁讲文化,周边人便洗耳恭听。

其实,人世间的绝大多数文化现象,都与咱们普 通老百姓 息息相关。“文化”实际就是我们老百姓在自身的生 存中、在 社会的发展过程中,自觉、不自觉地创造出来、积淀 起来、传承 下来的精神财富和物质财富的总和。“文化”就在我 们身边, “文化”实际就渗透在咱们老百姓的一言一行、一举 一动 之中。

中国人对这个道理还是有认识的,不过古时的中 国人没 有使用“文化”这个词儿来概括这个现象,虽然在中 国的汉语 词汇中,“文化”这个词一直存在。《说苑·指武》 中就说道: “圣人之治天下也。先文德而后武力。凡武之兴,为 不服也。

文化不改。然后加诛。”但是,这时“文化”的含义 是“以文教 化”,表示用先进的文化(征服者的文化)来改变对方 精神方 面的一切。随着时间推移,现在的“文化”一词,已 不单纯是 “以文教化”的意思了。“文化”一词成为人类精神 与物质财 富总和的全方位的概念。

按照现在的“文化”一词的概念,中国古时的“ 学问”一词 与现在“文化”一词也有着相同之处。《红楼梦》里 有一副对 联,上联是“世事洞明皆学问”,下联是“人情练达 即文章”,这 里所说的“学问”实际上就是文化的同义词。

文化无处不在。那么人生在世,无论什么样身份 的人,为 了自身生命的生存、延续,都需要一日三餐,谁也不 可能离开 饮食。这种“饮食”实际也是一种文化。因此“饮食 文化”应 该是人类文化的重要组成部分,甚至可以说“饮食文 化”是人 类社会文化的基础。

任何文化都需要积淀。饮食文化也一样,也是随 着社会 的发展而发展的。远古时期,由于当时的社会生产力 低下,人 类的老祖宗们对饮食的需求只是简单的果腹,只要能 保证自。

身生命的生存、延续,无论是肉类还是植物果实,凡 能填饱肚 子的东西,全都吃掉。那时候人类的“饮食文化”就 是如何猎 取动物,茹毛饮血;如何采集植物,设法储存。随着 人类自身 的发展,老祖宗们开始懂得使用火 了,开始种植五谷了,开始饲养家 畜了,开始烧制陶器了,人类跨入 了文明社会。社会生产力的快速 提升,使得过去那种简单的,只为 了维持自身生存、生命延续的饮食 活动,逐渐升华到了如何使用火来 加工食物、加工食物的方式方法、 享受经过烹饪技巧使食物更加美 味、欣赏餐饮时使用的器具等精神 方面需求的层次。人类的这些行 为,极大地丰富了人类“饮食文化” 的内涵。

浙江省杭州市余杭区发现的 良渚文化遗址,是新石器时代中国 先民的生活遗址。时间距今已有 五六千年了,是较典型的新石器时 代仰韶文化的代表。

在这个遗址中出土了大量的 与饮食有关的陶制器皿。这些陶 器有觑(yan)、甑(zeng)、盉(he)、 匜(yi)、盆、罐、豆、壶、碗、杯、匕,等 等。根据出土的这些陶器,可以看 出,当时的良渚人加工食物的主要 方法应该是用陶觑、甑等器皿蒸煮 食物,用陶豆、碗、匕等器皿食用食 物,用盉、匜、杯等器皿喝水或饮米酒。这些餐具器 皿的发掘 出土,极大地丰富了中国饮食 文化的内涵。

古时的思想家墨子曾经 说过:“食必常饱,然后求美; 衣必常暖,然后求丽;居必常 安,然后求乐。”(刘向《说苑》) 墨子的这句话反映了人类在 满足了生存需求后的精神 追求。

良渚文化遗址中出土了 大量的陶器,这些陶器无论是 制作工艺,还是使用的材料都 很精美。就是用现代人的审 美观念看,也是很有欣赏价值 的。这些陶器的出土,充分反 映出了那个时期饮食文化中, 已经在追求饮食器皿的精美。

如匕,也就是古人用来吃饭的 羹匙,是使用玉石雕琢的。再 如煮食使用的扁足黑陶鼎,鼎 壁很薄,扁足镂空,并且鼎身 上还刻有极细的纹饰。其他 陶器,如陶盆、陶豆、陶杯、陶 水罐等餐具器皿也都制造得 十分精美。

……

前言/序言

吕长鸣同志请我为他的新作《席面文化》作序, 我欣 然应允。我和长鸣同志相识多年,情意深厚,他孜孜 不 倦、求真务实的研究精神,的确令人感动;况且,饮 食文化、 席面文化是商业文化的重要组成部分,作为北京商业 文 化研究的同仁,我十分高兴向读者朋友们推荐这本书 。胡锦涛同志曾指出:“当今时代,文化越来越成 为民 族凝聚力和创造力的重要源泉。”鲁迅先生也认为: “文化 是骨髓里的东西。”历史证明:任何一个社会的进步 与发 展,都是以其特有的文化为支撑的。我们倡导席面文 化, 正是因为席面文化体现出餐饮业的“精、气、神”, 体现出 饮食文化的一种追求、一种境界、一种品位、一种精 神。

席面文化是一种社会文化现象。“民以食为天。

“中 国几千年的文明史,形成了既具有各自地域特色又包 含 统一民族精神的传统饮食文化。饮食要讲究色、香、 味、 型、营养,要提供优雅的环境和宜人的服务,这就有 丰富 的文化内涵。那么什么是中国席面文化的内涵呢?我 认为,中国席面文化的内涵可以概括为四个字:一是 精, 孔老夫子就讲”食不厌精“,许多外国入面对中餐的 席 面,均情不自禁地惊叹”这是精美的艺术品“,并不 忍下 筷;二是美,包括味道美、环境美、造型美、餐具美 ;三是 情,在中国,饮食是人们交流感情、增进友谊不可缺 少的 一部分;四是礼,自古以来,我们的饮食就非常讲究 ,有 礼仪、礼貌。这四个字能否代表席面文化的内涵,可 以 再研究。总之,要把席面文化的内涵搞清了,进而完 整 地研究饮食文化的内涵,可以帮助我们更好地弘扬饮 食 文化这个中华民族的宝贵遗产。

翻阅《席面文化》这本书,总有所思,有所得。

长鸣 同志从饮食文化的渊源谈及席面文化的形成及其内涵 , 从请客聊起,到送客为止,娓娓道来,如品茶聊天, 如史 料考证,均味道十足。琢磨起来,有两个特点令人称 道: 一是严谨认真,力求全面、客观,搜寻到l如此多的 史实资 料,足见其认真写书的精神;二是文风好,没有八股 味, 读起许多章节,不能不为作者的学问才华赞叹! 鉴于上述种种理由,我推荐这本书,并希望广大 读者 喜欢它。席面文化传承千年、生生不息。要继往开来 ,促 进新时代席面文化的创新发展,还需要我们共同努力 。

张连登 二零一二年十一月十八日

用户评价

这本书给我带来的,是一种全新的认知冲击。我一直以为“文化”是那些博物馆里的展品,是历史书里的陈述,是遥远国度的风土人情。但《席面文化》这本书,却像一位温和的向导,带领我穿越日常的迷雾,去发现那些隐藏在我们身边,却又至关重要的文化肌理。我尤其对书中对于“仪式感”的探讨感到着迷。我想象着,作者或许会深入解析,为什么在某些特定的场合,我们会不自觉地遵循一套约定俗成的流程,从食物的摆放到谈话的内容,都仿佛被无形的线牵引着。这是一种什么样的力量在驱动着我们?是历史的积淀,是社会的需求,还是我们内心深处对秩序和意义的渴望?我期待书中能够提供一些鲜活的案例,比如某个地方特有的婚庆习俗,或者一个古老民族的祭祀仪式,来展示这些“席面文化”是如何具体地呈现在我们面前的。同时,我也很好奇,在现代社会快节奏的生活下,这些传统的“席面文化”又面临着怎样的挑战和变迁。它们是被遗忘,还是在以新的形式焕发生机?这本书的深度和广度,让我对接下来的阅读充满期待,相信它会颠覆我过去对“文化”的理解,让我看到一个更加立体、更加鲜活的世界。

评分这本书的封面设计真是让人眼前一亮,深邃的蓝色背景上,点缀着一些抽象的金色纹理,仿佛星空下的神秘丝绸。我一直对那些能够触及我们日常生活细节,却又往往被我们忽略的文化现象充满好奇。拿到《席面文化》这本书,我立刻被它所传递出的那种含蓄而引人入胜的氛围所吸引。我迫不及待地翻开,想知道作者将如何剖析这些隐藏在寻常事物背后的深刻含义。我特别期待书中能够探讨一些关于餐桌礼仪、家庭聚会、甚至是一些节日庆典的背后文化逻辑。比如,为什么有些家庭聚会总是显得格外热闹,而有些则流露出一种温和的仪式感?这些细微的差异背后,是否蕴含着不同地域、不同时代、甚至不同家族的独特文化传承?这本书给我的第一印象,就是它提供了一个审视我们自身生活方式的绝佳视角,让我有机会去思考那些我们习以为常的行为模式,究竟是从何而来,又承载着怎样的文化密码。我脑海中已经浮现出许多与“席面”相关的画面:丰盛的年夜饭、温馨的生日宴、甚至是公司年会上的觥筹交错。我好奇作者会如何解读这些场景,是否会挖掘出一些我从未意识到的文化符号和潜藏的意义。这本书的出现,无疑为我对“文化”这个宏大的概念,提供了一个更具象、更贴近生活的切入点。

评分从这本书的标题“席面文化”中,我感受到了作者对于那些隐藏在餐桌之下的社会符号和权力关系的深刻洞察。我期待书中会揭示,在不同的“席面”上,人们是如何通过座位安排、菜肴选择、甚至敬酒的顺序来确立和巩固社会地位的。这不仅仅是简单的礼仪,更是一种微妙的权力游戏。我想象着,书中可能会有关于古代宫廷宴席的描述,那里等级森严,每个细节都透露着权力的象征;也可能会有关于现代家庭聚会的分析,那里虽然表面平等,但长幼有序的规矩依然在默默发挥作用。这本书,在我看来,将是一次对我们社会结构和人际互动的精妙解读。我好奇作者会如何用生动的笔触,勾勒出这些复杂的社会动态。它会不会让我们重新审视自己参与的每一次聚餐,发现其中隐藏的那些我们未曾留意到的规则和潜规则?我预感,这本书将会为我打开一扇新的大门,让我以一种全新的视角去看待我身边的社交场合。

评分这本书的装帧和标题,都让我感受到一种厚重的历史感和人文关怀。我期待书中会深入探讨“席面文化”是如何随着时代的发展而演变的。比如,古代的宴饮,更多的是一种祭祀和庆典的场所,承载着神圣的意味。而现代的“席面”,则可能更多地倾向于社交、商务、或者纯粹的休闲。这种转变背后,反映了人类社会怎样的变迁?是信仰的淡化,还是功利的增强?抑或是生活方式的根本性改变?我很好奇,作者会不会将目光投向那些即将消失的“席面文化”,比如一些濒临失传的传统宴席礼仪,或者某些特定节日的独特餐桌习俗,以此来唤起我们对文化传承的重视。这本书,在我心中,不仅仅是一本关于“吃”的书,更是一本关于“人”的书,一本关于“历史”的书,一本关于“文明”的书。它让我对接下来的阅读充满了期待,我相信它会给我带来很多启发和思考,让我更深刻地理解我们与食物、与彼此、与历史之间的联系。

评分我非常欣赏这本书所展现出的那种细腻和敏锐。它不仅仅是在陈述事实,更是在引导读者去感受,去体会。我猜测书中一定有许多关于“共享”和“连接”的篇章。毕竟,“席面”最核心的意义,不就是围绕着一群人,分享食物,分享情感,建立联系吗?我期待作者能够深入剖析,在不同的文化背景下,人们是如何通过共同进食来表达尊重、维系关系、甚至传递价值观的。比如,在一些东方文化中,长辈先动筷子,或者将最美味的菜肴夹给他人,这些看似微小的举动,背后蕴含着多么深厚的伦理和情感考量。反之,在一些西方文化中,餐桌上的平等交流,或者对个人空间的尊重,又折射出怎样的社会观念?这本书给我带来的,不仅仅是知识的增长,更是一种情感的共鸣。它让我意识到,那些我们每天都在经历的“聚餐”,其实是一场场无声的文化对话。我希望书中能够提供一些跨文化的比较,让我们看到不同文明在“席面文化”上的异同,从而更好地理解世界的多元性。

评分还不错,喜欢,强力支持

评分他们有很长一段时间其实是在北洋政府时代,“五四”时代是北洋政府党争的时候,那个环境和后来又不一样。这样的时代环境,不踏入你不可能去捍卫什么。你必须要一脚踏进去,一脚在外面。他们是从“仕”到知识分子过渡的这一代人,他们和后面完全专业的读书人,知识分子不太一样。

评分当然,我也认为西方的汉学家和早期不太一样。早期的汉学大家,基本上比较站在欣赏的角度,我们来共享这个知识,感谢你来和我们一起共享古老文明的智慧。年轻一辈,更试着要接近欧美学术主流,把他研究的中国问题去附和那一部分。附和的好处,是可以做得很漂亮,坏处是这不是它原来的样子。

评分还不错,喜欢,强力支持

评分至于我的老师余英时、许倬云先生,已经完全是现代知识分子的时代了。他们频繁参与论政,尤其是许先生写了很多文章,余先生也写了不少,可是对于政治只有遥远的兴趣。我在猜,胡适、傅斯年先生那个时代如果情况不同,他们说不定也不会进入政府,从他们的信里面也可以看到。

评分非常好,正版也便宜,网购确实给读者带来了方便。高尔基先生说过:“书籍是人类进步的阶梯。”书还能带给你许多重要的好处。 多读书,可以让你觉得有许多的写作灵感。可以让你在写作文的方法上用的更好。在写作的时候,我们往往可以运用一些书中的好词好句和生活哲理。让别人觉得你更富有文采,美感。 多读书,可以让你全身都有礼节。俗话说:“第一印象最重要。”从你留给别人的第一印象中,就可以让别人看出你是什么样的人。所以多读书可以让人感觉你知书答礼,颇有风度。 多读书,可以让你多增加一些课外知识。培根先生说过:“知识就是力量。”不错,多读书,增长了课外知识,可以让你感到浑身充满了一股力量。这种力量可以激励着你不断地前进,不断地成长。从书中,你往往可以发现自己身上的不足之处,使你不断地改正错误,摆正自己前进的方向。所以,书也是我们的良师益友。 多读书,可以让你变聪明,变得有智慧去战胜对手。书让你变得更聪明,你就可以勇敢地面对困难。让你用自己的方法来解决这个问题。这样,你又向你自己的人生道路上迈出了一步。 多读书,也能使你的心情便得快乐。读书也是一种休闲,一种娱乐的方式。读书可以调节身体的血管流动,使你身心健康。所以在书的海洋里遨游也是一种无限快乐的事情。用读书来为自己放松心情也是一种十分明智的。 读书能陶冶人的情操,给人知识和智慧。所以,我们应该多读书,为我们以后的人生道路打下好的、扎实的基础!读书养性,读书可以陶冶自己的性情,使自己温文尔雅,具有书卷气;读书破万卷,下笔如有神,多读书可以提高写作能力,写文章就才思敏捷;旧书不厌百回读,熟读深思子自知,读书可以提高理解能力,只要熟读深思,你就可以知道其中的道理了;读书可以使自己的知识得到积累,君子学以聚之。总之,爱好读书是好事。让我们都来读书吧。 其实读书有很多好处,就等有心人去慢慢发现. 最大的好处是可以让你有属于自己的本领靠自己生存。 让你的生活过得更充实,学习到不同的东西。感受世界的不同。 不需要有生存的压力,必竞都是有父母的负担。 虽然现在读书的压力很大,但请务必相信你是幸福的。 在我们国家还有很多孩子连最基本的教育都没办法享受的。 所以,你现在不需要总结,随着年龄的成长,你会明白的,还是有时间多学习一下。 古代的那些文人墨客,都有一个相同的爱好-------读书.书是人类进步的阶梯.读书是每个人都做过的事情,有许多人爱书如宝,手不释卷,因为一本好书可以影响一个人的一生.那么,读书有哪些好处呢?1读书可以丰富我们的知识量.多读一些好书,能让我们了解许多科学知识.2读书可以让我们拥有"千里眼".俗话说的好"秀才不出门,便知天下事.""运筹帷幄,决胜千里."多读一些书,能通古今,通四方,很多事都可以未卜先知.3读书可以让我们励志.读一些有关历史的书籍,可以激起我们的爱国热情.4读书能提高我们的写作水平.读一些有关写作方面的书籍,能使我们改正作文中的一些不足,从而提高了我们的习作水平.读书的好处还有一点,就是为我们以后的生活做准备

评分另一方面讲,他们参与现实的政治非常多,不管是评论、建言等等,非常明显。在那个时代,他们对于自由民主有很高的信念,他们也是通过和政治相当大的互动,才可以去维护自由民主。所以他们对当时的国民政府基本上是既有关系,又要保持距离。

评分我们这一代的情况跟他们又不一样,“自由民主”已经相当成熟了,好像已经是一个不正自名的东西。而且,这一代的知识分子基本上都是受西方的影响,已经慢慢形成了专门的学者。但是,我个人认为,适度对社会问题关心还是很有必要的事情。最近这些年,我觉得台湾因为受学术评价标准影响太大,人跟社会抽离开来。抽离开来,对学术发展有好处,很纯,很严谨,可是也应该对社会有所关心。

评分他们有很长一段时间其实是在北洋政府时代,“五四”时代是北洋政府党争的时候,那个环境和后来又不一样。这样的时代环境,不踏入你不可能去捍卫什么。你必须要一脚踏进去,一脚在外面。他们是从“仕”到知识分子过渡的这一代人,他们和后面完全专业的读书人,知识分子不太一样。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![中国饮食文化史(套装共10卷) [The History of Chinese Dietetic Culture] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11571252/5473cbc5N28464b7a.jpg)

![饼干烘焙新食典 [An Encyclopedia of Biscuits] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11616908/5502acf5N6a46c19a.jpg)