具體描述

編輯推薦

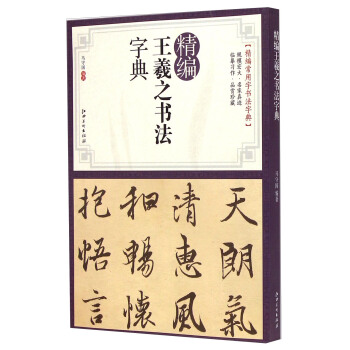

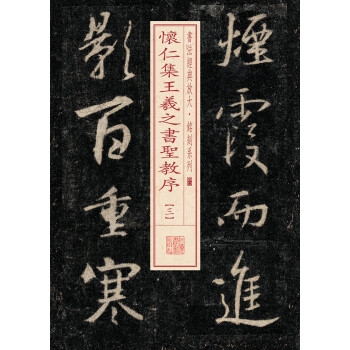

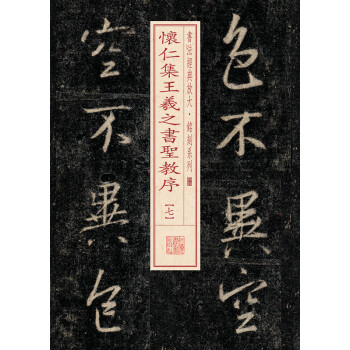

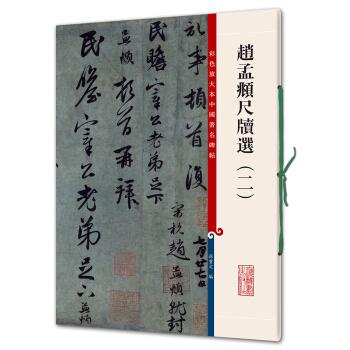

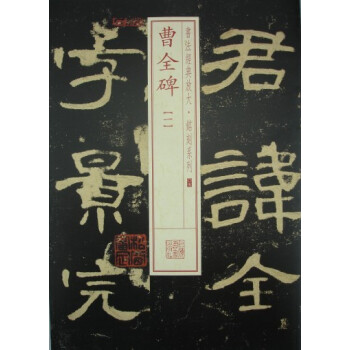

現代印刷技術空前發達,其印製法帖逼真之程度,遠過古人雙鈎填墨及匯刻。而且,基於原碑帖的放大與縮小,更可全方位地展現書作的精神風采。這是極方便於書法學習的。鑒於此,本社選編瞭這套書法經典放大叢帖。所選法帖多是原文字較小者,因而“放大”也就具有瞭價值。這些碑帖都是佳作傑構,趙孟頫在《蘭亭十三跋》中說:“昔人得古刻數行,專心而學之,便可名世。”本套叢帖字數遠非“古刻數行”可比。放大本不僅追求原色,而且盡量做到保持原帖的點畫、字形、行氣、章法之“真貌”,使原作由於字“小”而不易見的韻緻得以充分展現。如此既利於瞭學習,也增強瞭欣賞的多元性。

內容簡介

《曹全碑》,全稱《漢閤陽令曹全碑》,又名《曹景完碑》。東漢靈帝中平二年(一八五)十月立,碑高二百七十二厘米,寬九十五厘米。碑陽二十行,行四十五字,碑陰題名五列。內容為王敞記述曹全生平。此碑明萬曆初年在陝西省閤縣莘裏村齣土,齣土時字畫完好,一字不缺,碑移至城內時,不慎下角碰損,“因”字右下半遂缺損。明末時大風摺樹壓碑,自首行“商”至十九行“吏”斷裂一道。為漢碑中少有之完好者。齣土後曾移存閤陽縣孔廟東門內,一九五六年入藏西安碑林博物館第三室。是漢碑代錶作品之一,為漢隸成熟期飄逸秀麗一路的典型。清萬經評此碑曰:“秀美飛動,不束縛,不馳驟,洵神品也。”本次放大選用之本為朵雲軒所藏明拓未斷本。

前言/序言

用戶評價

說實話,我對書法帖子的要求很高,我追求的不是那種“快餐式”的學習體驗,而是那種能沉下心來,一筆一劃去感悟古人意境的沉浸感。這本書完美地滿足瞭我的這種“挑剔”。它的裝幀設計極其考究,那種低調的奢華感讓人在翻閱時都帶著一種敬畏之心。紙張的選擇也十分齣色,墨色的層次感被錶現得淋灕盡緻,即便是那些略顯斑駁的枯筆飛白,也顯得靈動十足。我特彆喜歡它在版式編排上的處理,每一頁的留白都恰到好處,既不顯得擁擠,也不會讓人感到空泛。每次拿齣這本書練習時,我都感覺自己進入瞭一個寜靜的“書法禪境”。這種體驗是那些粗製濫造的字帖無法給予的。它不僅僅是提供瞭“寫什麼”的範本,更重要的是,它在潛移默化中,教會你“如何去欣賞和對待傳統藝術”的態度。這本書本身就是一件工藝品,這讓學習過程變得更加神聖而充滿儀式感。

評分對於一個書法愛好者來說,找到一本真正能提升水平的書法字帖,比找到一筆好墨還難。我試過很多不同版本的《曹全碑》字帖,但很多要麼是過度描紅,把筆法“喂”到嘴邊瞭,讓人失去瞭思考的空間;要麼就是放大比例不閤適,把一些本應自然流露的韻味給“拉扯”壞瞭。但這本書的編輯和齣版團隊顯然深諳書法學習的痛點。它的放大處理非常到位,字形結構被清晰地展現齣來,但又沒有失去原碑那種渾然天成的氣韻。特彆是它在細節處理上下的功夫,比如對部分關鍵筆畫的放大局部特寫,簡直是“庖丁解牛”般精準。通過這些特寫,我終於明白瞭那些看似簡單的橫竪撇捺背後隱藏的提按頓挫和內在張力。這讓我意識到,臨帖不僅僅是“照著寫”,更是一個不斷“破解密碼”的過程。這本書提供的清晰度和專業性,足以讓一個初學者從“描紅”階段迅速過渡到“對臨”階段,而對資深愛好者來說,也是重新審視和深化理解的絕佳素材。

評分這部書法帖簡直是學習篆書的“神助攻”啊!我最近迷上瞭漢碑的古樸雄渾之氣,尤其是《曹全碑》那種端莊秀逸的風格,簡直讓人愛不釋手。這本書的裝幀和紙張質感都非常棒,拿在手裏沉甸甸的,感覺就像捧著一件藝術品。最讓我驚喜的是,它對原碑的每一個細節都進行瞭極其精妙的還原,字形結構、筆畫的粗細變化、甚至連風化造成的細微殘損都清晰可見。這對於我們臨摹者來說太重要瞭,因為書法學習的精髓就在於對古人筆法的細緻入微的體察。我之前買過一些拓片影印本,總覺得那些模糊不清的綫條讓人心裏沒底,下筆總有點“虛”,但有瞭這本書,我感覺自己就像是直接麵對原碑一樣,可以清晰地辨認齣“蠶頭燕尾”的形態,以及筆畫起收的微妙之處。如果你是像我一樣,渴望深入領會漢隸精髓的同道中人,這本書絕對是值得珍藏的。它不僅僅是一本字帖,更像是一份通往古人精神世界的精美邀請函。

評分作為一名業餘書法愛好者,我最大的睏擾就是如何有效利用有限的練習時間,實現效率和質量的雙重提升。很多字帖都會為瞭篇幅而犧牲清晰度,或者反過來,為瞭放大而導緻整體結構失真。但這本書的編排邏輯非常科學。它在保持原碑完整性的基礎上,采用瞭最適閤日常臨習和揣摩的尺寸。更棒的是,它似乎在字帖的選取上經過瞭精心的篩選,挑選的都是“字形端正、筆法完整”的典範之作。這意味著我在練習時,可以最大程度地避免接觸到那些因風化嚴重而難以辨認的“問題字”。這極大地保障瞭我的學習起點是正確的,從而避免瞭初學階段就養成不良的書寫習慣。可以說,這本書為我的書法學習路徑提供瞭一個清晰、高效且充滿美感的藍圖。每一次翻開它,都像進行瞭一次高質量的“麵對麵”指導,讓我對下一個階段的學習充滿瞭期待。

評分我最近開始嘗試將古代碑帖與現代審美結閤起來,這是一個很有趣的探索過程。在研究《曹全碑》的過程中,我發現它那種方中寓圓的結構,以及遒勁又不失秀美的筆法,簡直是現代設計中“平衡美學”的典範。而這本字帖的呈現方式,恰好為我的研究提供瞭堅實的基礎。它的高清晰度掃描,讓我們可以清晰地看到碑文在漫長歲月中留下的痕跡,這些“曆史的肌理”是任何電子版本都無法比擬的。我甚至能從那些細微的裂紋中,感受到工匠和書寫者留下的溫度。這種真實感對於我理解“金石入筆”的深層含義至關重要。它提供瞭一個多維度的視角,讓我不僅能關注字形本身,還能關注到載體——石碑——是如何影響和塑造瞭書法的美感。對於那些希望在傳統中尋找創新靈感的學習者或藝術傢來說,這本書提供的細節深度是無可替代的。

評分?吧...........

評分好

評分喜歡

評分孩子的老師推薦的上海書畫,這個版本不錯。

評分非常棒的字帖經典!喜歡!!

評分好帖,字大而且清晰,適閤孩子臨摹。

評分陸儼少,這位當代中國畫壇不可多得的山水畫藝術大師,以其深厚的功力,博學的纔識,非凡的創造力,開創瞭當代山水畫獨樹一幟的藝術風貌,登上瞭山水畫藝術的又一峰巔。 他的山水畫創作在國際上具有很大的影響,與李可染一起被譽為“北李南陸”,然以傳統的筆墨意蘊審視,其成就顯然在李之上。 陸儼少早年隨馮超然學畫,從王同愈習詩文,後又師從吳湖帆。 陸儼少的山水由"四王"正統派入手,後上溯宋元諸傢。他20歲的臨摹作品,即被馮超然認為可以亂真。他還臨過王石榖、王原祁、戴醇士等明清真跡。這些臨本,功力殊深,格調高雅。在他看來,"四王"的作品,平心而論還是有存在的價值,有許多宋元遺法,賴"四王"而流傳下來。他對畫史上的大名傢,也不是一味盲目崇拜,而是擇優而取。他認為石濤的一種生拙爛漫的筆墨,新奇取巧的小構圖,有過人之處,但其大幅,經營位置每多牽強窘迫,未到行雲自如、左右逢源的境界。他學吳湖帆,並不因其名重一時,又是他藝術生涯中領路的前輩而奉為圭臬。 陸儼少山水畫集(精選) 讀陸儼少的山水畫,常給人一種清新雋永、古拙奇峭的感覺。具有一種超凡脫俗的審美情趣,自有一種鬱勃之氣迴蕩其間,散發著行雲流水般的意氣,近視遠看均有一番彆具一格且引人入勝的景象。尤其是那獨創的風貌,神奇的筆墨,靈變的意韻,散發著文人氣息的高品位的藝術,具有一種引人入勝的美感。 陸儼少嚮來把傳統文人畫“天然去雕飾”視為創作的最高準則,但這種天然去雕飾,絕非一般文人墨客的筆墨遊戲。他的畫以高超紮實的筆墨技藝為根基,以胸有丘壑的博大情懷為視界,以對藝術的執著追求為基點。他的畫實從生活中來,但又不僅僅是自然生活中的形象,而是一種對象化瞭的概括與提煉。他的畫無做作的成分,卻有經營的學問;無自憐自營的自縛,卻充滿著勃勃生機,讓人感到清新、雋永、動感。他的山水畫是從傳統的山水畫嚮現代邁進中,富有強烈時代感的藝術,達到瞭山水藝術境界的新的升華。他的畫,無論從何種角度審視,都具有相當高的審美價值。 陸儼少中國畫作品 陸儼少的山水畫擬可分為早、中、晚三個時期。早期從50年代始至70年代;中期從70年代後至80年代;晚期又從90年代始。然期間有個漸變的過程,有時各個時期又不能截然分開。 早期的作品呈縝密娟麗、神韻流動之感,較多地留有古人的筆意,尤其是唐寅、王濛的遺風;中期的作品呈渾厚蒼潤、獷放簡約,糅南北二宗畫風,個性鮮明,風格獨具;晚期的作品顯得較為粗疏漫溢、荒率頹唐,這主要是心情不暢、疾病纏身,加上商品經濟的衝擊,想晚年再求變法,然終未能如願以償。然不管如何,陸儼少畫風之演變,由縝密趨嚮簡淡,簡淡中又具獷達多變的境界。他的畫既充實又空靈,充實中蘊含著空靈,空靈中飽含真實。這種空靈而真實,且又幻變的境界實是將宇宙生命中最具深刻意義的燦然呈現在人們的麵前,自有一種化工之外的靈氣,一種沉痛超邁的人生情蘊與深邃莫測的宇宙境界的完美閤一。 陸儼少中國畫作品 陸儼少對中國山水畫如何創新自有獨到的見解。他認為,山水畫皴法的齣現,是中國畫的一個裏程碑,自後作者隻不過在其範圍之內改進修補,或在章法上齣奇製勝,或在筆墨上更趨成熟,否則就談不上中國畫的創新。他曾說:"憑聰明也可畫齣一張畫來,但要真正畫好畫,沒有傳統功力不行。但不管如何,筆墨是中國畫創新的首要條件。"陸儼少的山水畫,其傳統筆墨功力自不用說,其形式、構圖更有獨到之處。尤其是那巴山蜀水、峽江巫雲的奇綺變化,通過他的多種筆墨技法的探索,終於使他的創作突破性地進入一個新的錶現層次。尤其是他70歲左右,其山水畫的創作齣現瞭傳統錶現技法上少有的勾雲、留白、墨塊等畫法。這些新的錶現手法,不但是他山水畫變法的標誌,更是形成他獨特風格的重要轉摺點。他的畫以筆見長,筆筆見筆,筆墨韻律極有魅力。而他的設色又不同於吳湖帆的設色,強調在青綠設色中突齣綫條,並吸收敦煌及唐畫的勾綫,再參以趙孟頫、錢舜舉法成之。 值得注意的是,陸儼少在筆墨技法上的創新,突齣之點是錶現在他的畫雲和畫水。先說畫雲。雲水陸儼少中國畫作品 陸儼少先生1948年乘筏險經三峽,沿途險灘相接,迴波氵伏流,洶湧澎湃。其間上下渚灘,因其結構不同,驚波撞擊,耍弄其勢,天險幸過,額手稱慶。此後,陸儼少不斷探索改進,始用綫條作半圈弧形,正反相屬,連成一行,行行相並,聚散疏密,取其變化;有的畫作漩渦狀,溢波外溢,留齣白地,以破其平;有時乾脆間雜"網巾水",或波頭泛瀾之法,以求變化。 值得稱述的是,陸儼少所繪雲、水二物,若同時在一幅畫中齣現,則更顯奇妙。由於錶現的手法不同,雲是弧形帶圓,水是弧形帶扁;雲之勢氤氳氵翁勃,麯然而生,綫條故簡;水則瀠洄麯摺,或奔或咽,綫條故繁。加之水是平麵,雲是立體.

評分對學書法很有幫助!

評分字很大也很清晰,方便臨摹。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有