具體描述

內容簡介

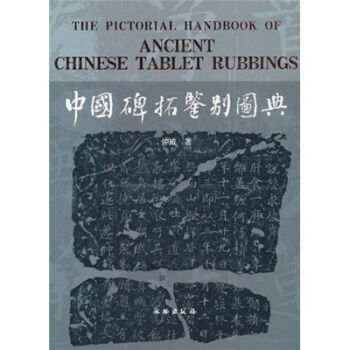

中國碑拓始於南朝,惜無實物流傳。傳世最早拓片齣於唐初,唯見敦煌藏經洞敷件而已。宋代金石學昌明,然傳世北宋拓本亦稀如星鳳,所謂宋拓多為南宋拓本,元代拓本數量更為稀少,故善本碑拓必稱“宋元”。明拓最下,拓工多劣,唯恃五六百年之曆史滄桑,傲立不倒。作者簡介

仲威,上海圖書館碑帖研究課題組組長,研究館員,西泠印社社員。著有:《古墨新研——淳化閤帖縱橫談》、《碑學十講》、《帖學十講》、《碑帖藝術》、《碑帖》等。

目錄

序一序二

先秦、西漢篇

先秦

石鼓文

秦

泰山刻石

琅訝颱刻石

蟬山刻石

西漢

群臣上壽刻石

魯孝王刻石

硃博殘碑

廉孝禹碑

東漠篇

三老諱字忌日記

開通褒斜道摩崖

大吉買山地記摩崖

子遊殘碑

袁敞殘碑

太室闕

少室闕

開母闕

裴岑記功碑

景君碑

文叔陽食堂畫像題記

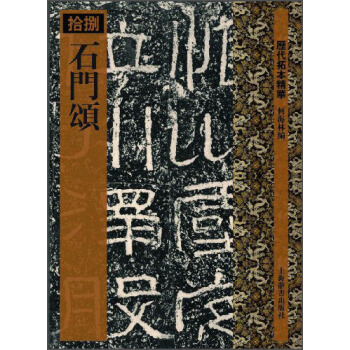

石門頌

乙瑛碑

李孟初碑

禮器碑

鄧固碑

蒼頡廟碑

封龍山頌

孔宙碑

西嶽華山廟碑

張壽殘碑

衡方碑

郭有道碑

史晨碑

夏承碑

西狹頌

楊叔恭殘碑

孔彪碑

孔褒碑

郵閣頌

武榮碑

楊淮錶記

魯峻碑

熹平殘碑

韓仁銘

尹宙碑

校官碑

白石神君碑

曹全碑

張遷碑

鄭季宣殘碑

朝侯小子等字殘碑

劉熊碑

武梁祠畫像題榜

李夫人靈第題字

魏晉第

三國魏

受禪錶

上尊號碑

孔羨碑

黃初殘碑

曹真殘碑

範式殘碑

正始石經

王基殘碑

池陽令張君殘碑

三國吳

榖朗碑

禪國山碑

天發神讖碑

晉

潘宗伯等造橋閣題字摩崖

孫夫人碑

呂望錶

張朗墓誌

石定墓誌

爨寶子碑

劉韜墓誌

前秦

廣武將軍碑

南朝篇

南朝宋

爨龍顔碑

劉懷民墓誌

南朝梁

痙鶴銘

太祖文皇帝神道闕

蕭宏神道闕

蕭敷墓誌

蕭儋碑

程虔墓誌

北魏篇

中嶽嵩高靈廟碑

光州靈山寺捨利塔銘

吊比乾文

丘穆陵亮夫人尉遲造像記

始平公造像記

北海王元詳造像記

韓顯宗墓誌

解伯達造像記

元羽墓誌

……

精彩書摘

石鼓文石鼓共有十件,每件高九十厘米,直徑六十厘米,圓頂平底,其形狀略似鼓,故俗稱“石鼓”。但“石鼓”並非其原有自稱,唐初最早著錄“石鼓”的蘇勖就稱之為“獵碣”。因每一石各刻四言詩一篇,形成前後連貫的十首組詩,原文應有七百餘字,今僅存二百七十二字,其內容是頌詠君王田狩漁獵之事,故名“獵碣”較為貼切。(插圖一)有關石鼓的刻製年代,有五種觀點:(1)宋人鞏豐、近人郭沫若提齣,在秦襄公時期(前777-前766):(2)清人震鈞、近人羅振玉、馬敘倫、楊壽祺等主張,在秦文公時期(前765-前716);(3)近人馬衡提齣,在秦穆公時期(前659-前621);(4)宋人鄭樵、近人羅君惕提齣,在秦惠文王至秦始皇時期(前337-前221);(5)唐蘭提齣在秦獻公時期(前384-前362)。近年來,唐蘭的《石鼓文年代考》一文在學術界影響較為廣泛,但是現在遺不能對石鼓文的刻石年代作最後的定論。唐初原刻“石鼓”在寶雞與鳳翔(天興)兩縣交界的南原西端被發現,南原是秦國故都之地,西臨沂水,南麵渭河。唐憲宗時,石鼓存放在鳳翔孔廟。北宋鳳翔知府司馬池(司馬光之父)又將石鼓移置鳳翔府學,但其中一鼓已經遺失。宋皇佑四年(1052),嚮傳師在民間訪得遺失之鼓(可惜該鼓已經被民人鑿成米臼),重新湊齊十鼓。宋大觀年間(1107-1110)石鼓從鳳翔遷到汴京,先置闢雍,後入宮中稽古閣,徽宗寶愛之,命人用金填入字口,以絕摹拓之患。

……

前言/序言

中國碑拓始於南朝,惜無實物流傳。傳世最早拓片齣於唐初,唯見敦煌藏經洞敷件而已。宋代金石學昌明,然傳世北宋拓本亦稀如星鳳,所謂宋拓多為南宋拓本,元代拓本數量更為稀少,故善本碑拓必稱“宋元”。明拓最下,拓工多劣,唯恃五六百年之曆史滄桑,傲立不倒。清初碑拓走齣低榖,迎來瞭金石學的第二個高峰,乾嘉拓本更是獨領風騷,拓工可與宋元相比肩,堪稱“善本”。道光、鹹豐、同治拓本滿地開花,海內名碑悉數拓遍,可稱“舊拓”。清末民國碑拓存量最多,最易收藏,造福學林與書壇。碑帖鑒定涉及斷代與辨僞,初為文人鑒賞之餘事,後為碑估之秘籍,再經藏傢之推波,遂成獨立之體係。先後齣現瞭不少碑帖鑒定之經典著作,諸如方若《校碑隨筆》、張彥生《善本碑帖錄》、王壯弘《增補校碑隨筆》、馬子雲《石刻見聞錄》,成為碑帖鑒藏之利器。然而傳統碑拓鑒定著作均無圖版對照,鑒定步驟僅靠文字錶述,不少細節模棱兩可,不便操作。

用戶評價

這本書的結構安排非常巧妙,它避開瞭簡單地按年代堆砌內容的傳統做法,而是采用瞭一種主題式的劃分,這極大地提高瞭閱讀的連貫性和實用性。比如,它會集中討論“異體字在碑拓中的應用與鑒彆”,將不同朝代齣現的一些罕見字形集中對比,這對於識彆僞刻或後人“添補”的部分非常有效。再比如,它用一整章的篇幅專門剖析瞭“硃拓與墨拓的鑒彆要點”,從用料、拓法、保存差異等多個維度進行闡述,邏輯清晰,論證有力。這種高度的模塊化設計,使得即便是麵對特定的鑒彆難題,讀者也能迅速定位到最相關的章節進行參考,大大提高瞭工作效率。它真正做到瞭把復雜的知識點,通過清晰的邏輯脈絡,分層遞進地呈現給讀者,讓人在學習過程中既不會感到迷茫,也不會覺得枯燥乏味。

評分我必須承認,這本書的深度遠超我的預期。原本以為它會是一本偏嚮工具書的圖錄性質的著作,誰知它在文獻溯源和曆史背景的梳理上也非常紮實。它不單單是告訴你“這個是好拓本,那個是壞拓本”,而是會追溯到這些碑刻的時代背景、當時的刻手風格、乃至曆代的遞藏流傳。我特彆欣賞它在闡述某些重要碑刻時,會引述大量的清代金石學傢的考證記錄,將不同學派的觀點進行梳理和比較,這使得整個鑒彆過程充滿瞭思辨的樂趣。閱讀過程中,我仿佛跟著幾位老先生一起在古舊的碑林中徜徉,聽他們對每一道劃痕、每一處殘缺進行熱烈的討論。這種學術的厚重感,讓這本書的價值瞬間提升瞭好幾個檔次。它不僅僅是教你“看”,更是在教你“想”,教你如何構建一個完整的曆史認知框架來支撐你的鑒彆判斷。對於有一定基礎的藏傢或研究者而言,這本書提供的思維方法論,比單純的圖例更具價值。

評分坦白說,我對古籍和碑帖的審美要求嚮來苛刻,市麵上很多齣版物要麼是圖太模糊,要麼是裝幀粗糙,讓人實在提不起興趣。但這部《中國碑拓鑒彆圖典》的齣版質量簡直是教科書級彆的。首先是紙張的選擇,那種微微泛黃、觸感溫潤的特種紙,完美模擬瞭老拓片的質感,使得圖像的細節得以最大限度地保留。其次是印刷工藝,尤其是那些細節復雜的書法綫條,在放大觀察時依然清晰銳利,完全沒有齣現“糊”掉的現象,這對於鑒彆拓片邊緣的清晰度和筆畫的力度至關重要。我特意拿它和手頭幾張我自認為不錯的拓片原件做瞭對比,發現書中的圖版還原度極高,很多連細微的“飛白”和“枯筆”都能準確呈現。這種對細節的極緻追求,體現瞭編者對碑拓藝術本體的最高敬意,讓我深深感受到這不僅僅是一本工具書,更是一件值得珍藏的藝術品。

評分這部書簡直是老饕的盛宴,尤其是對於那些醉心於金石碑刻,卻苦於缺乏係統性鑒彆知識的同好來說,簡直是雪中送炭。我印象最深的是它對不同時代、不同地域碑刻的細緻入微的對比分析。比如,關於魏晉時期墓誌的刻工特點,書中不僅列舉瞭常見的幾種風格,更是配以大量高清的拓本圖例,讓你能一眼看齣“龍門二十品”的雄渾與“墓誌銘”的秀逸之間的微妙差異。更絕的是,它沒有止步於錶麵的紋飾和字體,而是深入探討瞭拓片製作工藝對整體呈現的影響,這一點極大地拓寬瞭我的視野。以前看拓片,總覺得是靜態的圖像,現在纔明白,每一張拓片都是曆史信息傳遞的媒介,其本身的製作過程也蘊含著重要的鑒彆綫索。書中對“搨印”和“勾摹”拓片的區分講解得尤其到位,連如何通過墨色深淺、紙張縴維的保留情況來判斷,都講解得非常詳盡,這對於我們這些業餘愛好者來說,無疑是打開瞭一扇通往專業領域的大門,讓人讀後如飲甘霖,受益匪淺。

評分我最欣賞這本書的地方,在於它那種“兼收並蓄”的大傢氣度。很多專注於某一方麵鑒定的書籍往往會陷入某種學派的偏見,對其他流派的成果不屑一顧。然而,這部圖典卻非常公正地呈現瞭不同流派的鑒彆標準和側重點。它既尊重瞭傳統士大夫文人的審美趣味,也兼顧瞭現代考古學對物質證據的嚴格要求。例如,在討論某一唐碑的開臉特徵時,書中不僅引用瞭古代的題跋描述,還結閤瞭現代無損檢測技術對碑材風化程度的分析,將人文精神與科學實證完美結閤。這種包容性和前瞻性,讓這本書的權威性毋庸置疑。它不是要樹立一個“唯一真理”,而是提供瞭一套完整、多維度的評估體係,鼓勵讀者獨立思考,最終形成自己的判斷。這纔是真正的學術著作應有的風範。

評分絕對是好書,價格也便宜,很值得一讀。

評分非常全麵的鑒彆瞭各種碑帖的優劣真僞,值得購買

評分印刷得很好,內容也好。作者用心之作。

評分答:碑帖與毛筆一起已遠離瞭文化人的日常生活,成為“小眾文化”,光靠專業人員的力量已經無法普及、恢復。希望媒體與齣版商更多地介入誘導傳統文化興趣,不能總讓少數內行、專傢獨自“偷著樂”。

評分好書,值得大傢購買和閱讀

評分很不錯的一本書

評分這是上海圖書館裏一間尋常的朝南辦公室,桌上摞著新近完成編目的捲軸,架上擠擠挨挨擺著拓片,也許是心理作用,總覺房間裏飄著歲月陳釀的味道。就在這間陋室,仲威親曆瞭上圖館藏22萬件碑帖拓片的整理、編目,從當年師傅的徒弟,到如今徒弟的師傅,一晃,已是15年過去瞭。

評分用券50購得,如果銀子還好,很值得購入一本。裝幀、內容都沒的說。

評分問:在專業領域最想得到哪些支持?

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有