具体描述

编辑推荐

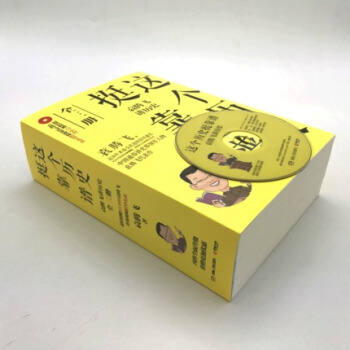

六十多年前,血气方刚的他们奔赴疆场,或抗日图存,或同室操戈。一样生死未卜,同为亲情守望……他们,终归见证了历史,更是活着的历史。灯火阑珊处,宝岛寻踪时。大陆媒体人首次走近这一即将消亡的老兵群落,以人性之光,叩响一扇扇沉寂已久的心门。

内容简介

他们是一群流落宝岛的国民党老兵。乱世飘零,谁知风雨归途?沧海微尘,谁问他们生死?枪林弹雨中,踏血奔命,直至故土渐远、亲情断绝。谁能体味这百万儿郎的旷世悲愁?作者简介

赵川(桂平),资深媒体人、主任记者。2010年,经两岸磋商核准,深圳报业集团成为大陆第五家可派员赴台驻点采访的地方媒体,遂荣选为集团首批驻台记者。由高校从业,再入传媒江湖,在新闻一线奋战20有年。历任首席记者、编辑部主编、驻区办事处主任等。曾荣获国家级新闻奖项特等奖两次,分获省、市级新闻奖项十数次。发表学术论文多篇,本书为作者出版的第四本个人著述。

内页插图

目录

寻找历史的碎片(序/杜平)台湾街头寻觅“凋零群落”(代自序)

“老军统”洪淦棠:我今年104岁,黄埔分校十七期、戴笠门生

抗战初年,他在广东宝安县(现深圳市)组织华侨青年参加战地随军服务团,配合国军作战;1940年,考入黄埔第四分校;毕业后,被戴笠“慧眼”相中,破格网罗麾下,培训成高级情报人员。国共内战开始,他被派往东北,不仅成了林彪部队的俘虏,还险些丧命。编造身份,老特工竟能蒙混过关,被释放回家。

习武出身的“老军统”迄今精神奕奕。在台湾高雄家中,老人首次敞开心扉,口述亲历却即将被湮没的历史及命运遭际,表达对兄弟相残的痛惜,及希望国家早日统一的迫切心愿。

“不死老兵”姜思章:坐牢时,一名驾机叛逃死囚教我学会“忍”

1950年5月,14岁不到、上初一的他,在故乡浙江岱山岛放学路上被“舟山撤退”的大军掠走,从此与国民党结下了“梁子”。来台后,由陆军“叛逃”到了空军,竟“因想家人罪”,被判刑3年。狱中,一位驾机叛逃未遂的广东籍死囚,教他成功“秘笈”,并教他英文、跳舞及学会忍耐,令其受益终生。后来,他成为“老兵返乡运动”、“老兵权利运动”及“开放两岸三通”等运动的发起人之一。他誓死抗争,生动演绎了一幕幕“老兵不死”的活剧。

“远征军老兵”潘银堂:每人试了3发子弹,即飞赴印缅前线

16岁那年,他被“五花大绑”去当兵。从四川老家乘坐烧木炭的机动车一路颠簸到云南昆明,这才知道,原来是要去国外打鬼子。随孙主人将军入印缅作战,战场九死一生,回国后还要继续从军卖命。

1945年末的一个下雪天,在南京新街口马路上,他意外同一位同村叔伯撞了个满怀。得悉叔伯在兵工厂任少校后,他表达了自己厌战的心声,叔伯给他留了个字条,却又抢回去撕掉,只让他将一个地址牢记在心。在国共内战前夕,他脱下军装投奔了叔伯。

1949年,兵工厂秘密迁往台湾。从此,他的人生又来了个急转弯……

“中美班特战员”鲍大贤:共军“政战”技巧,国军望尘莫及

抗战后期,戴笠主持的“中美特训班”在皖南大山深处开班。那一年他年仅16岁,受特训班招生人员吹嘘鼓动,他梦想能到美国受训。应考得中,从此踏上了一条人生险途。

解放军百万雄师渡江,他随一支杂牌部队夺路南逃,半途中成了解放军的俘虏,切身领教了共军高超的“政战”技巧。年幼无知,受老长官蛊惑,再度回到国军队伍。千余人乘船从厦门惊惶出逃,渡船在海上挨了解放军一炮,所幸炮弹被铁网挂住,竟未炸响,福大命大捡了条性命。

退伍后,承传徽商基因,经营台北第一家茶楼,从此在商场风生水起。一生大起大落,从巅峰到破产,亲历江湖险恶、商战无情……

“老军需”仲跻玉:军官姐夫改变我一生

那年,长得一表人才的他初中毕业,在江城芜湖街头东游西逛。军官姐夫安排他到保安大队当了军需官,由此吃香喝辣,娶妻生女。军队屡吃败仗,前线告急,保安大队摇身一变成了正规军。

虽混迹军旅,竟连枪都不会使。到了台北,得益于师长太太关照,“大帅哥”神气活现地腰挎盒子枪,足蹬自行车,“仲军需”依然吃香喝辣。他自称“耍流氓”从大陆耍过台湾海峡。

由姐夫“导演”下海经商,开酒楼歌厅一本万利,却终遭当局查封,以致关门歇业,前功尽弃。

眼见“反攻大陆”遥遥无期,经师长太太撮合,他挑选了一位扬州美女为伴,在台岛再度娶妻生子……晚年丧偶,幸遇两岸冰释,竞又接来大陆前妻再续少时情缘。

“古宁头幸存者”陈书言:金门那湾海水哟,挡了我大辈子的路

“老宪兵”刘志衷:初次远行南京,夜半偷米上竹排

“韩战战俘”李银生:当年若活着回国,定能立功受奖

“山区农民”廖潜生:老婆孩子热炕头时,被国军抓了壮丁

“幸运少将”丁治民:美国军校常见“毛理论”,独不见蒋氏片语

“多面老兵”遗孀:他一生的“底牌”是共军

后记

精彩书摘

未曾料到,战局随时间推移开始发生变化。在昌图、铁岭一带的夜战中,洪淦棠身负重伤。而在此前的抗战时期,洪淦棠已经负过一次伤。这次受伤,给洪淦棠留下了终身印记。他捋起裤管,脚腕处的伤疤依然清晰可见。这次大难不死的经历,老人终身不忘。当时,作为先遣队队长的洪淦棠率领300人急行军穿插,“林彪的部队十分狡猾,给我们设了一个陷阱”。洪淦棠率部顺利从共军手里夺占了一个据点,晚上,他们就在据点里的一座红楼内休息。睡到半夜,突然“轰”的一声巨响,楼塌屋倒,硝烟弥漫……洪淦棠所率部队死伤惨重。住在三楼的洪淦棠,被抛到数十米之外,虽幸免于难,但是腿部受了重伤。他在医院住了一个多月才慢慢恢复元气。

“林彪部队好笨啊,竟让我蒙混逃脱”

在东北期间,洪淦棠参加了著名的“四平街大战”,而记忆最深刻的当属“城子街之战”。他所讲述的这段历史,有史料如此记载:“……新一军在一下江南中被林彪围点打援吃掉了近两个团,二下江南中第一仗在城子街被吃掉一个团,但第二仗在德惠就打了一个翻身仗,守点部队没被吃掉,援兵也没被吃掉,三下江南也没有吃亏。”城子街成为国共拉锯战的一个战略支撑点,双方拼死争夺。洪淦棠记忆中的“城子街保卫战”,讲述的就是这段历史。“林彪部队经过一段时间的整训后,兵力大增,以3个纵队围攻城子街。双方激战两昼夜,3万多国民党军队被彻底击溃。”洪老先生神情黯淡地说,就在这次战役中,自己成了林彪部队的俘虏。

洪淦棠失魂落魄地随国民党残兵败将被押往哈尔滨。经过甄别、教育两个星期之后,他竟平安无事地被释放回家!

这是何故?

“林彪的部队好笨啊,他们不知道我的真实身份(据最新资料,其应为新一军三十师89团谍报队队长),我谎称自己是上士文书,他们果真相信了!”

……

前言/序言

在中国现代史上,台湾老兵是一个极其特殊的群体。其实不只在中国,即使在世界历史上,台湾老兵在不同时期所扮演的角色和遭遇也当属独一无二。以人们所熟知的概念,“台湾老兵”显然是特指那些在1949年前后到台湾的国民党军人。但以实际情形看,这个群体也包括那些在金门炮战以及朝鲜战争中被俘的解放军士兵。这个群体究竟有多少人,我们迄今所知的公开数据只是粗略估计,但高峰期至少有六十万之多。

中国历史上经常发生大规模人口迁徙,无论是战争还是天灾所致,当事人的命运都因此而发生剧烈变化,有时候甚至连整个民族的命运也随之改变。上世纪中叶国民党军队溃败而渡海登台,在时间上距离我们最近,在规模上可谓浩大。它不仅改变了当事人的命运,改变了国家的命运,而且其残存的影响在今天依然可以感觉到。人类创造了历史,但往往也被历史的潮流所裹挟。台湾老兵就是这样一个群体,他们自愿或不自愿地塑造了一个历史的片段,然后却被始料未及的历史进程无情地挟持。

因此,“台湾老兵”是一个十分不幸的群体。所谓不幸,其内涵不只是背负着失败者的身份而背井离乡,或妻离子散,或家破人亡,或终身无所依托,而且更指在不同的历史时期里,各种外在的政治因素往往使他们身份变得模糊,角色显得错乱,心无所属,情无所依。历史和现实原因使人们对这批老兵的看法和定义,也就自然地说不清楚、道不明白。他们究竟是台湾人,还是大陆人?他们究竟是台湾老兵,还是中国老兵?由于两岸的中国人尚未走出历史的羁绊,诸如此类问题也就无从深究。

但是,若抛开历史恩怨纠葛不谈,我们还是可以对台湾老兵的身份和角色,做出一个比较明确的定义。

其一,如今台海两岸的良性互动关系,应该追溯到1987年春天,这批老兵为争取回乡探亲权利而进行请愿抗争,最终促使台湾当局决定为民间接触予以政策松绑。此后几十年,台海两岸逐步调整各自的政策,两岸从民间接触发展到政治接触,都肇始于当年老兵回乡探亲之举。

其二,在台湾内部政治生活中,这批老兵是坚定支持国家统一、反对“台独”的力量。虽然年老体衰,人数在凋零,并且身处政治舞台的边缘,但在历次政治选举中,他们都挺身而出,喊出正义的声音,发挥剩余的能量。这些老兵也许依然背负着历史恩怨的包袱,但同样也始终肩负着作为中国人的责任和使命。

对于台湾老兵的故事,大陆民众一直非常关注,关注之甚明显超过台湾本身。因此之故,大陆媒体若有相关报道,每每都会吸引众多眼球,可惜只是偶尔散见于各种媒体,且大多是重复转载,有些资料也没有经过第一手核实。

用户评价

这部作品的叙事节奏处理得极其高明,它巧妙地平衡了口述的鲜活与史学的严谨。作者(或整理者)没有一股脑地将所有受访者的经历堆砌在一起,而是通过精心设计的章节划分和时间轴的梳理,让历史的脉络清晰可见。读者在阅读过程中,能够自然地跟随着叙述者的步伐,从一个侧面观察那个宏大时代的变迁。最让我动容的是,那些片段化的个人记忆,是如何被巧妙地编织成一幅宏大而又细腻的社会图景。它没有宏大叙事的空洞,而是充满了真实的烟火气和个体挣扎的张力。这种叙事手法,使得历史不再是教科书上冰冷的记载,而是变成了可以被感知的、有温度的生命故事。它让我在阅读时,时不时会停下来,进行深层次的思考和共鸣,这远超出了我阅读一般历史著作的预期。

评分从文本的语言风格来看,展现出了一种令人信服的真实感和未经修饰的力度。口述历史的魅力就在于此,它保留了受访者原有的语境、口音(尽管是通过文字转译)以及情感的直接喷发。你能在字里行间感受到那些经历过时代风浪的人们,他们谈论往事时的那种复杂心绪——有释怀,有不甘,更有对生命坚韧的展现。文字没有进行过度的文学润饰,保持了朴素的力量,反而使得情感的冲击力更强。这与那些经过高度美化的回忆录截然不同,它更像是我们直接面对面聆听一位长者在讲述他一生中最深刻的片段。这种未经雕琢的质感,是构建历史信任感的重要基石,让读者完全相信自己正在接触的是最本真的历史声音。

评分阅读完毕后,我产生了一种强烈的“在场感”,仿佛自己也参与了那些尘封的岁月。这种代入感是非常罕见的阅读体验。它不仅仅是知识的传递,更是一种情感的共振和历史责任的提醒。我合上书本时,脑海中萦绕的,是那些鲜活的面孔和他们所背负的沉重记忆。这本书的意义在于,它强迫我们这些后来的世代,去直面历史留下的复杂遗产,思考我们与过去的关系。它没有给出简单的答案或明确的结论,而是留下了一片广阔的思考空间,促使读者去反思身份、记忆和时间如何在个体身上留下不可磨灭的印记。这是一部能让人在精神层面产生深厚触动的作品,值得反复品味和珍藏。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,从封面到内页的排版,都透露出一种沉稳而厚重的历史感。那种墨香与纸张的质感,仿佛能让人触摸到时间的纹理。我尤其欣赏扉页上选用的字体,古朴却不失现代的清晰度,使得阅读体验非常舒适。装帧的用心程度,足以体现出版方对这部作品的珍视。它不仅仅是一本书,更像是一件精心制作的文物,摆在书架上都觉得格调非凡。翻开书页,那种纸张特有的微哑光泽,减少了阅读时的反光,即便是长时间沉浸其中,眼睛也不会感到疲惫。对于严肃的历史文献而言,这种细节的把控至关重要,它直接影响了读者与文本的互动深度。这种对实体书的尊重,在当今这个电子阅读日益普及的时代,显得尤为难得和宝贵。我甚至会小心翼翼地对待每一次翻页,生怕破坏了这份历史的载体所承载的庄重感。

评分这部书的价值,绝不仅仅在于记录了个体的“台湾经验”,更在于它提供了一个观察特定历史阶段的独特视角和方法论参考。对于研究社会史、战争史或者移民文化的人来说,它无疑是一手资料的宝库。我可以想象,未来的研究者会如何细致地剖析其中关于特定年代的社会结构、人际关系网络以及心理创伤的表述。我个人对其中关于不同群体在特定历史情境下的适应策略非常感兴趣,这些细节在官方文献中是绝不可能找到的。它教会我们,历史的真实往往隐藏在那些最微不足道的日常叙述之中,正是这些“非主流”的声音,构成了历史整体面貌不可或缺的一块拼图,极大地丰富了我们对那个时代的理解维度。

评分提高效益,亦可谓“教学相长”。

评分台湾老兵口述历史 好看,推荐,,, 好看

评分[QY]"

评分快递很速度

评分公公说还不错的书

评分其二,在台湾内部政治生活中,这批老兵是坚定支持国家统一、反对“台独”的力量。虽然年老体衰,人数在凋零,并且身处政治舞台的边缘,但在历次政治选举中,他们都挺身而出,喊出正义的声音,发挥剩余的能量。这些老兵也许依然背负着历史恩怨的包袱,但同样也始终肩负着作为中国人的责任和使命。

评分提高效益,亦可谓“教学相长”。

评分很好 下次在来记得有一次,我独自一人出来逛街。逛了大半天,什么也没有买到,不是东西不合适,就是价格太高,就在我准备两手空空打道回府的时候,无意中发现前方不远处有一个卖小百货的商店,走上前去一看,商店里面正挂着一些极其精致漂亮的背包,那时为了不至于两手空空回去,我总想凑合着买点东西,经过一番讨价还价,便商定了价格,付了钱之后,我正准备拿起我相中的背包离开的时候,无意中发现背包上有一根拉链坏了,于是我又重新挑选了一个,正要转身离开,那店主居然耍赖说我还没有付钱,硬拉着要我付钱,还说什么谁能证明你付了钱呢?没办法,我是自己一个人去的,旁边又没有其它顾客,谁能证明呢?天晓得。我辩不过她,只好愤愤不平地两手空空回去了。从那以后,我吃一堑,长一智,我就常常到网上购物了。

评分“林彪部队好笨啊,竟让我蒙混逃脱”

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![战后日本 废墟中的崛起 [Postwar Japan] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11801768/565d0045N5e69e8d0.jpg)

![义旨之争:南宋科举规范之折冲 [Competition over Content Negotiating Standards for the Givil Service Examinations in Imperial China(1127-1279)] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11867457/56b31865Nd9e74f8e.jpg)