具体描述

内容简介

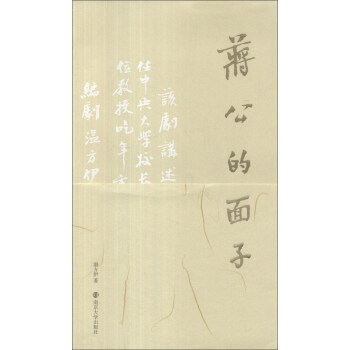

《蒋公的面子》是一部喜剧,但准确地说,是一部“吕剧”,所谓“吕尉”是我们文学院的同仁、师生们对吕效平教授编导的戏的“戏称”,更是“昵称”。和南京大学的人文精神相关的还有这出戏的题材,戏中的故事是否发生过并不重要,重要的是这样的故事一直流传在南京大学文学院,是对南大历史精神永远的释读,也是南大师生精神传统的真实反映。像一切成功的叙事艺术一样,《蒋公的面子》中的情节比真实发生过的历史更具有“真实性”。内页插图

精彩书评

戏与别的艺术门类不一样,戏说到底是一种自由精神在公众面前公开地、集体地亮相。这种自由精神,天生不会顺从现存的文化道德规范。简单地说,戏剧就是要在精神领域“捣点乱子”。规规矩矩的东西根本不配称作戏……从这个二十一岁的学生的作品中,我们能够清晰地看到这种自由精神。——董健

我们把希望寄托在有一批像温方伊那样既具有创作才能,又有大量人文知识储备的有思想胆识的新人身上,其实,在这一点上,我以为温方伊做得还远远不够……

——丁帆

目录

序丁帆 为何寻觅知识分子独立人格的旧影

徐兴无 斯文在兹

吕效平 我们究竟做了什么

剧本

蒋公的面子

温方伊写作《蒋公的面子》

剧评

董健献给校庆的精神美餐——看话剧《蒋公的面子》有感

高子文“喜剧”的当下及未来——评南京大学戏剧《蒋公的面子》

水晶有氧喜剧——《蒋公的面子》

李伟就《蒋公的面子》指疵——回应吕老师

李伟关于《蒋公的面子》再次回应吕老师

押沙龙在1966面子和里子——由《蒋公的面子》说开去

吴海云谈谈知识分子

北小京一位戏剧老师和他的学生们——看南京大学文学院戏剧影视艺术系

话剧《蒋公的面子》

行在阳秋人事音书漫剧中

水晶《蒋公的面子》——我们历史上见

同人文

同人短篇

收到绝交书之后

晚饭

散会后

云来居

忆时任道与夏小山君

后记

与《蒋公的面子》一路走来

精彩书摘

【一九六七年夏日,南京大学“文革楼”。【舞台一侧,墙上贴着“横扫一切牛鬼蛇神”。

时任道坐在屋子里埋头写检讨。忽然门开了,夏小山走了进来。时任道拿着纸笔条件反射般地跳起,低头对着夏小山。

老年时任道 就快好了,马上就写好了。

老年夏小山 是我,任道。

老年时任道 夏小山?你怎么来了?

老年夏小山 我就关你楼上。

老年时任道 谁让你来的?他们?

老年夏小山 他们……都不见了。早晨起床,一个也不见了。半夜里闹,你听见了吗?

老年时任道 听见了。闹什么?

老年夏小山 我也不清楚。你没出门看看?

老年时任道 我不敢。躲还来不及呢。

老年夏小山 听说城南的“红总”要来攻打“文革楼”。

老年时任道 那咱们怎么办?

老年夏小山 我们怕什么呀?到谁手里还不都是牛鬼蛇神。

老年时任道 怎么不怕,你快回房去。让他们看见又要说我们订立攻守同盟,就更说不清楚了。

老年夏小山 我就问你一句话。

老年时任道 不行,你出去。

老年夏小山 就一句。

老年时任道 不听,不听!让革命小将看见。

老年夏小山 现在没人,我就一句。

老年时任道 ……

老年夏小山 57年你被打成右派,与我无关。你我虽然不和,但我从来不揭发任何人。老年时任道 这都几句了,出去。

老年夏小山 那一句不还没说到吗。

老年时任道 我不敢留你,快走吧。

老年夏小山 你不要挟嫌报复。我什么时候和蒋介石吃饭了?

老年时任道 谁说你和蒋该死吃饭了?我只交代咱们收到过蒋该死的请帖。

老年夏小山 请帖?没有。我从来没有接触过老蒋。

老年时任道 你怎么没接触过?

老年夏小山 什么?

老年时任道 蒋该死不是当过咱们的校长吗?

老年夏小山 蒋介石就当了一年中央大学校长,有半年我都不在中大。

老年时任道 那也是接触过。

老年夏小山 我只在几次校大会上听过他讲话,这也算接触?

老年时任道 他请我们吃过饭。

老年夏小山 他什么时候请我们吃过饭?

老年时任道 他要来当校长的时候,1943年春节。

老年夏小山 他为什么请我们几个中文系的教授吃年夜饭?

老年时任道 因为他来当校长,几个教授就想去西南联大,他搞不定。

老年夏小山 这没道理啊。那他应该请全体教授,为什么单请我们几个呢?

老年时任道 谁让你是夏小山呢?

老年夏小山 这不可能,道理上讲不通。我也不记得。

老年时任道 1943年。1943年春节在重庆。

老年夏小山 在重庆哪儿?

老年时任道 二十多年前的事,哪还记得。再说我们也没去。

老年夏小山 我从没听说过这件事。我那时候在昆明。

老年时任道 你明明在重庆。

老年夏小山 我在云南大学兼课。

老年时任道 你只兼课半年,1月份就回来了。

老年夏小山 ……

老年时任道 你赶紧走吧。

老年夏小山 是吗?

老年时任道 是。

老年夏小山 这事关系到我的政治生命,可不能瞎说。

老年时任道 我记得很清楚,历史反革命卞从周说席上有火腿烧豆腐,极力劝你去。

老年夏小山 火腿烧豆腐?

老年时任道 西字号老正兴的。

老年夏小山 西字号老正兴哪有这道菜。

老年时任道 卞从周说宴席的主厨是西字号老正兴的屠长义。(看夏小山摇头)你吃的馆子太多了。

老年夏小山 我吃的馆子再多,也不会弄错哪家馆子哪道菜。

老年时任道 这道菜他不常做。

老年夏小山 屠长义我太熟了。都知道他鱼做得好,他做什么豆腐啊?

老年时任道 是这道菜,也许厨师我记错了,可卞从周就是用火腿和豆腐引诱你去赴宴。

老年夏小山 引诱?

老年时任道 谁不知道你是个美食家。

老年夏小山 这在实际上是不可能的,我当时根本不在重庆,我记得那年春节在昆明过的,轰炸的时候,我邻家还被炸塌了。

老年时任道 那是1942年。

42年春节你是在昆明过的,43年是在重庆。

老年夏小山 是吗?

老年时任道 一点印象都没有?当时是在茶馆,我们讨论蒋介石请客的事。卞从周还随身带着请帖。

老年夏小山 我肯定没有参与。

老年时任道 怎么没有?你想一想,二十四年也没那么长。

……

前言/序言

斯文在兹徐兴无

我于2012年10月7日,在南京大学鼓楼校区礼堂观看了《蒋公的面子》,遇到陈骏校长正在购票入场,于是陪同他观看,演出结束后又陪同他上台慰问了演职人员。他们没有给蒋公面子,却给了我们如此大的面子。现在又命我代表文学院给温方伊的剧本刊行写个短序,真是给足了面子。除了感激他们的盛情,我很担心这篇拙序不能为他们长脸。其实,当时的校长和我一样,都是被这出戏打动的普通观众,唯一不同的是,我们都是南大人,自然会从中看出别人不能理解的戏外之戏,这就是南京大学的人文精神与教育的关系。

《蒋公的面子》是一部喜剧,但准确地说,是一部“吕剧”,所谓“吕尉”是我们文学院的同仁、师生们对吕效平教授编导的戏的“戏称”,更是“呢称”。非常惭愧,在我工作的二十年中,只知道他带着学生们编、导、演了许许多多的戏,但很少去剧场看他的戏,不是我不给他“面子”,而是我的专业太古典,对话剧的兴趣已不如读书时浓厚,其实是随着年龄与世事的堆积,青春和激情已经沉沦。因此,我也就越发敬佩吕导演,他为何不老?用他的“火”一次次点燃青年学子的激情,上演一出出的话剧来打动世人?除了他乐此不疲的专业积习之外,最重要的是他对教育和文学艺术的使命感,而这种使命感又是南京大学的人文精神铸就的:这出戏的诞生,来自一个在南京大学完成学业并留聘任教三十多年的资深教师和一个三年级本科生的教学实践,编剧温方伊也来自一所历史上曾经是中央大学附属中学的高中。当然,戏剧创作更多地凭借作者的才华,这是这出戏的“因”;但历史与传统对她心灵的引导,不能不说是这出戏的“缘”。在充斥着功利主义学习观和以知识生产为目标的现代大学中,如何保持人文精神和文学艺术教育的地位,如何重视学生人格与心智的培养和大学对社会文化的贡献已是一个“濒危”的问题,南京大学校园里开出的这朵戏剧奇葩至少让我们看到了希望,这是南京大学文学院戏剧影视艺术专业人才培养水平的充分体现,是南京大学对当代中国社会文化的又一奉献。

和南京大学的人文精神相关的还有这出戏的题材,戏中的故事是否发生过并不重要,重要的是这样的故事一直流传在南京大学文学院,是对南大历史精神永远的释读,也是南大师生精神传统的真实反映。像一切成功的叙事艺术一样,《蒋公的面子》中的情节比真实发生过的历史更具有“真实性”。

众所周知,南京大学一系列的前身:两江师范、南高师、东南大学、中央大学等在文化上比较保守,当北京大学喊出“打倒孔家店”的时候,南高师的校歌却在高唱“千圣会归兮,集成于孔”,诞生出反对新文化运动,以西方新古典主义为宗旨的“学衡派”;北大新文学运动打倒的“桐城谬种”姚永朴和“选学妖孽”黄季刚皆曾南下到这所大学任过教。中央大学处于民国的首都,蒋公又做过校长,这所大学应该比其他大学得到更多的政治眷顾,但是这出戏里的角色们却为了是否给政治领袖一个面子而感到纠结不堪,他们似乎没有辩出一个鲜明的原则,但这种纠结却展开了丰富的意义世界,让人们得到更多的反观与启示。在我看来,他们的纠结可能并不关乎他们的文化主张,因为新文化动的主将胡适之先生也是可以应废帝之召,入宫鞠躬叫“皇上”的。既无关乎此,则关乎一个中国知识分子的永恒主题,即如何处理“道”与“势”的紧张关系,如何保持“独立之精神”与“自由之思想”。

在中国历史上,第一次上演这出戏码的人是孟子。一天,齐王派人对他说:“我很想来见你,但偶感风寒,不知您能否来见我?”孟子说:“对不起,我也有病,不能前往。”第二天,孟子外出吊丧,齐王却派人带着医生来看望孟子。孟子的学生一边谎称孟子已去朝见大王,一边派人通知老师赶快上朝。孟子无奈,只得躲到朋友家里。朋友对他说:“按照礼法,君主召唤,不等马车准备好就要走,你是否有些过分?”孟子说:“天下公认的尊贵之物有三种,朝廷上以爵位为尊,在乡里以年长为尊,而在君子以道德为尊。齐王怎能凭借他的爵位凌驾于我的年长与道德之上呢?”其实孟子并不是刻意不给齐王面子,而是因为齐王并不具备君主的品德,只能算是权贵而已,所以不能按照礼法响应他的召唤,这也是剧中时任道与卞从周辩论蒋公时涉及的问题。在中国的传统看来,响应权贵的召唤是丧失气节和原则的表现,因此如何应对权贵之召就成了一门“学问”。古代的“士”也好,现代的知识分子也好,皆不必故意反抗政治,哗众取宠,而是应该通过认真的纠结,辩论出真理、道德与政治之间的关系,为自己的行动找到根据,决不能将原则出卖给权贵与利益。所以,孟子又说:“天下有道,以道殉身。天下无道,以身殉道。未闻以道殉乎人者也。”不幸的是中国的历史,让这个主题日久弥新,永远具备当代性与时代感,这才产生了南大的故事与南大的精神,在21世纪的今天还能借助戏剧这种极具公共性与娱乐性的艺术形式,从校园走向社会,走向国外,引发如此强烈的社会共鸣。

话剧是散文剧,没有韵文剧那样夸张华丽的抒情形式,因此,思想和语言构成了她的灵魂与魅力。温方伊的艺术才华在于娴熟地将知识分子的语言与当代社会生活的话语融为一体,在喜剧的欢笑与讽谏中,将历史带人了现实。作为一个阅世不深的戏剧艺术学徒能对历史及其精神有如此的心领神会,这不仅要归之于她所接受的教育,还要归之于她的思想潜质,她的理解力与批判力。而精神和文化传统的传递方式本身就是一种奇怪的现象,即“见而知之者’’常常不如“闻而知之者”,或如佛家所说“不立文字,直指人心”。所以,生于周文王五百年后的孔子,在围困于匡邑时,敢于自信地说:“文王既没,文不在兹乎?天之将丧斯文也,后死者不得与于斯文也。天之未丧斯文也,匡人其如予何?”在当今全球化的时代,文学、艺术、人文精神仍在遭受物质主义、功利主义、非道德、社会意识等一系列的围困,因此,我们希望温方伊能够具此自信,增长才干,不管以后有多大的成就,都不要忘记自己承担的“斯文在兹”的使命。

用户评价

作为一名长期关注特定历史时期发展的读者,我一直在寻找能够提供独特视角和深度解析的作品。这本书的名字,虽然略显传统,但“面子”二字所包含的文化意涵,以及与“蒋公”这一历史符号的结合,预示着它或许能够从一个更加人性化、更加注重个体处境的角度来展现那个波澜壮阔的时代。我倾向于那些不只是罗列史实,而是能够通过细腻的笔触,去挖掘历史人物内心深处的动机与情感,去展现他们在特定历史情境下的选择与困境的作品。我希望这本书能够避免流于表面化的叙述,而是能够深入到历史的肌理之中,去呈现那些被忽略的细节,去揭示那些不为人知的真相。我对作者在史料解读、人物塑造以及叙事结构的构建上,抱有很高的期待。

评分我最近在寻找一本能够引发深度思考,同时又具有一定文学性的历史读物。这本书的名字,“蒋公的面子”,乍一听,似乎指向了一个相对具体的历史人物和事件,但“面子”这个词,又赋予了它一种更广泛的解读空间,可以涉及权力、尊严、人际关系、政治手腕等多个层面。这让我对这本书的切入点产生了浓厚的兴趣。我希望它能够不仅仅是一部严肃的历史著作,更能够带有一定的故事性,能够让我在阅读中感受到情感的起伏,能够让我对那个时代的政治生态、社会文化乃至个体命运产生更深刻的理解。我喜欢那些能够在我阅读之后,依然能够在我脑海中萦绕,引发我反复回味和探讨的作品。这本书的名字,无疑为我提供了这样的可能性,我期待它能带来一次令人难忘的阅读体验。

评分我是一名对历史题材作品情有独钟的读者,尤其偏爱那些能够触及时代风云变幻,描绘历史人物内心纠葛的作品。这本书的名字,一下子就勾起了我的好奇心,让我充满了探索的欲望。我通常会从作品的叙事风格、人物刻画的深度以及史料的运用等几个方面来评判一本历史读物。我希望作者能够凭借扎实的史料研究,构建一个既真实又引人入胜的故事框架,让历史人物不再是冰冷的符号,而是有血有肉、有情有欲的个体。我期待在阅读过程中,能够感受到那个时代特有的氛围,品味到历史人物在时代洪流中的挣扎与抉择。同时,我也希望作者能够保持一种客观而又富有洞察力的视角,带领我穿越时空,去理解那些复杂的历史事件,去感受那个时代独有的精神风貌。

评分刚拿到这本书,就被它的名字所吸引,有一种历史的厚重感扑面而来。虽然我对那个特定时期的历史事件了解不算特别深入,但“蒋公”这个称呼,以及“面子”这个词,本身就带有一种耐人寻味的张力。它让我联想到那个时代的人物性格,他们的决策,他们的考量,以及在复杂的政治格局中,为了维系某种“面子”而付出的努力与牺牲。这本书的标题,就像是为我打开了一扇通往历史深处的大门,我迫不及待地想要去了解,在这个“面子”之下,究竟隐藏着怎样波诡云谲的故事,又有着怎样的人物群像。我希望这本书能够深入浅出地讲述历史,用生动的故事和鲜活的人物,让我能够更直观地感受到那个时代的脉搏,去理解那些历史人物的内心世界,去探究那些影响深远的历史事件背后,究竟有着怎样的隐情。

评分这本书的封面设计就让我眼前一亮,那种复古而又带着一丝神秘感的色彩搭配,仿佛一下子就将人拉回了那个风云变幻的时代。我还没来得及深入阅读,就已经被它所营造出的氛围所吸引。封面上的人物剪影,虽然模糊,但却充满了故事感,让人忍不住去猜测他们之间错综复杂的关系。书的纸张手感也很好,摸上去有一种温润的质感,翻阅起来的时候,那种细微的沙沙声,总能带来一种特别的阅读仪式感。我特别喜欢这种实体书带来的触感和视觉冲击,它不像电子书那样冰冷,而是充满了温度和生命力。这本书的装帧设计,无疑是经过精心考量的,每一个细节都透露出作者或出版方对作品的用心。我甚至仔细端详了书脊上的字体,以及封面和封底的图案,都觉得别有用心。我相信,这样一本从外在就足够吸引人的书,内在的内容也一定不会让我失望。我现在非常期待能够沉浸在书中的世界里,去探索那些未知的篇章。

评分很好,价格很优惠,是我想要的

评分挺好的,这个剧本真的写得很好,买回来学习学习,希望自己也能写出这样的本子

评分欣喜啊。。。“我只要在搜索框内输入书名、作者,就会有好多书摆在我面前供我挑选,价格方面还可以打折,这样便捷与优惠的购书方式我怎么可能不选择呢!”经常在网上购物的弟弟幸福的告诉我。据调查统计,当前网上书店做得较好的的网站有京东等。现在大街小巷很多人都会互相问候道:“今天你京东了吗?”,因为网络购书已经得到了众多书本爱好者的信任,也越来越流行。基于此,我打开网页,开始在京东狂挑书。京东物流很快。书质量很好,也没有损坏。同桌说挺好的,她很喜欢,就是发的快递说发的其他快递,回来一看ems害的我,查不到物流。很喜欢的书,不过运送过程中包装能保护好一点就好了,一本的硬质封面上有个坑,不过塑封很完整,不错,包装仔细,发货及时,价廉物美啊在我还没有看这本书的时候,我丝毫不怀疑它是一本好书,很符合80后读者的口味。很难想象一本图书会被我看得像郭德纲的相声书一样,在地铁上都如饥似渴地手不释卷。人都说《红楼梦》是一部罕见的奇书,是人生的镜子,那么对于这部书,在某种意义上也令我感到了丝丝“找出心中所想”的意味,因为我不仅从中看出大论的味道,更是以一种看搞笑图书的心情在愉悦自己,事实上这本书确实不失幽默,在大论了一把之后确实愉悦了广大读者,在此之前,我从来没想过会像一本幽默小说一样去看这本书,因为多年来这类书的泛滥使我对其十分不屑。据悉,京东已经建立华北、华东、华南、西南、华中、东北六大物流中心,同时在全国超过360座城市建立核心城市配送站。是中国最大的综合网络零售商,是中国电子商务领域最受消费者欢迎和最具有影响力的电子商务网站之一,在线销售家电、数码通讯、电脑、家居百货、服装服饰、母婴、图书、食品、在线旅游等12大类数万个品牌百万种优质商品。选择京东。好了,现在给大家介绍两本好书:被美国学界誉为“思想巨匠”和“最具前瞻性的管理思想家”的史蒂芬·柯维博士,他的集大成之作《高效能人士的七个习惯》已成为中国企事业单位和政府机关必备的最经典、最著名的一部培训教材;在美国乃至全世界,史蒂芬·柯维的思想和成就,与拿破仑·希尔、戴尔·卡耐基比肩。《高效能人士的7个习惯(20周年纪念版)》在每一章最后增加了一个“付诸行动”版块,精选柯维培训课程中的实践训练习题,以帮助读者加深对“七个习惯”的理解和掌握,使“七个习惯”成为属于每个人自己的行动指南,价值堪比18000元的柯维现场培训课。史蒂芬·柯维被美国《时代周刊》评为“20世纪影响美国历史进程的25位人物”之一,他是前总统克林顿倚重的顾问,《财富》杂志100强中的90%和500强中的75%的企业是他的直接受教者,AT&T、通用电子、全禄、可口可乐等大公司的高级主管都是他的学生,李开复等中国顶尖的企业家和管理者也深受其思想的启发。每年,来自全球的个人、家庭、企业、教育界及政府领导者的受教生更是高达百万人之多。东东枪和地下天鹅绒是两位在博客、微博、专栏里都非常受读者喜爱的作家,两人思维跳跃,观点奇特新颖,对待感情,他们也细细琢磨,也插科打诨。同在滚滚红尘中摸爬滚打,两位勇士将他们对两性情感的所感所悟一一精彩呈现,得此《鸳鸯谱》,闪着智慧幽默的光。鸳鸯谱,靠谱。

评分看过话剧,剧本写的非常好!!!

评分送人的,朋友说挺好的

评分送人的,朋友说挺好的

评分真是好书 看过话剧后购买的 值得思

评分很好看凑字数凑字数凑

评分很好哦,喜欢

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![阳光姐姐伍美珍最新幽默减压读本同桌冤家 吃货课堂 第二季 咖喱国彩虹地图 [6-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11933862/5732df2dNbb210cdb.jpg)